材料一 东晋南朝曾经数次北伐,但都未能成功。东晋桓温北伐关中,进至灞上。《晋书·桓温传》记其事有云:“初,温恃麦熟,取以为军资,而(苻)健芟苗清野,军粮不属,收三千余口而还。”据《晋书·王羲之传》记载,对于北伐,王羲之曾言“千里馈粮,自古为难,况今转运供继,西输许洛,北入黄河。虽秦政之弊,未至于此,而十室之忧,便以交至。……须根立势举,谋之未晚。”宋文帝元嘉二十七年伐魏,“以兵力不足,悉发青、冀、徐、豫、二兖六州三五民丁”,“又募中外有马步众艺武力之士应科者,皆加厚赏。”而“江南白丁轻进易退,卒以败师”。

——摘编自陈寅恪《魏晋南北朝讲演录》

材料二

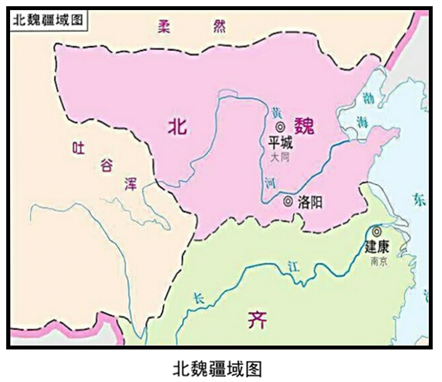

北魏疆域图

材料三 北海寻伏诛,其庆之还奔萧衍,衍用其为司州刺史,钦重北人,特异於常。朱异怪复问之。曰:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。所谓帝京翼翼,四方之则,如登泰山者卑培塿,涉江海者小湘沅。北人安可不重?”庆之因此羽仪服式悉如魏法。

——摘自《洛阳伽蓝记》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析东晋南朝北伐失利的原因。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的得与失。

材料 孝文帝曾谓群臣曰: “卿等或以朕无为移徙也。昔平文皇帝弃背率土,昭成营居盛乐;太祖道武皇帝神武应天,迁居平城。朕虽虚寡,幸属胜残之运,故移宅中原,肇成皇宇。卿等当奉先君令德,光迹洪规。”在孝文之前,拓跋鲜卑曾多次迁都。东木根山和盛乐均处塞外,属于草原游牧生产区,迁都盛乐后,拓跋鲜卑的势力由草原扩张到长城脚下,迁都平城后其势力则进入长城内侧的农耕区。平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不适宜作为都城。《南齐书》载: “土气寒凝,风砂恒起,六月雨雪。议迁都洛京。”平城居于九州之外,远离中原政治中心,与孝文帝的政治理想相去甚远,因此孝文帝认为: “国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一、此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”

——摘编自王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

(1)根据材料,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条北魏孝文帝迁都洛阳的原因,并说明理由。

材料一 孝文帝继承(冯)太后遗志,模仿汉朝礼仪,做明堂、建太庙、正祀典、迎春东郊、亲耕籍田,祭祀舜、禹、周公,孔子,养国老、庶老,允许群臣守三年之丧。太和十五年(491年),孝文帝仿照汉人官制,大定官品,考核州、郡官吏,在考课诏中规定:“二千石官吏考在上上的,试充四品将军,赐乘黄马一匹:考在中上的,委任五品将军:考在上下的赐给衣服一套。”同年冬天,设太乐官,议定雅乐;命中书监高闾与乐官讨论古乐,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。太和十六年一月,颁布五品诏;四月,颁布新律令,废除了北魏初年残酷的辗刑(车裂)、腰斩,把夷五族、夷三族等酷刑加以降等,夷五族降止同祖,夷三族降止一门,门诛降止本身。

——摘编自白至德《大分裂·中古时代·三国两晋南北朝》

材料二 从1933到1940年,罗斯福进行了美国史无前例的政府主导改革项目,把联邦政府的角色转变为经济发展的重要参与者,进行规划、支出、干预,甚至尝试公有制。经济复兴计划对金融市场、农业和工业重点领域展开整治。此外,国家复兴管理局和公共事业振兴署兴办重大公共工程项目和日用品生产,采购过剩农产品,并以工代赈,刺激消费和生产。政府还在所有制方面进行改革,1933年成立的田纳西河谷管理局是对新型所有制的大胆尝试,该机构成为实施区域计划经济和商业管理的重要机构,开创了国家垄断资本主义的先河。

——摘编自王晓东《罗斯福新政——一场自由派主导的保守改革》

材料三 一个时代有一个时代的问题,一代人有一代人的使命。随着改革进入攻坚期和深水区,遇到的阻力越来越大,面对的暗礁、潜流、漩涡越来越多。发展中的问题和发展后的问题、一般矛盾和深层次矛盾交织叠加、错综复杂。容易的、皆大欢喜的改革已经完成了,好吃的肉都吃掉了,剩下的都是难啃的硬骨头。改革开放中的矛盾只能用改革开放的办法来解决。

——中共中央宣传部《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》

根据材料一、概括北魏孝文帝改革的主要措施。结合所学,从民族交融的角度概括其改革的效果。

材料一 春秋时期,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但强调的是大一统框架内的夷、夏之别。孔子作《春秋》,强调大一统,在大一统下明“华夷之辨”,标准则是是否符合西周礼乐文明,因而夷、夏可互变:夷用夏礼,即符合华夏文化,则进而为夏;夏用夷礼,则退而为夷。孔子崇尚周的礼乐文明,认为华夏文化优于其他文化,故强调“裔不谋夏,夷不乱华”,但并不排斥其他族类,其办学的方针即是“有教无类”,主张“修文德以来之”。以儒家为代表的传统夷夏观,虽然强调以华夏礼乐文化为标准相区分,但它是大一统视域下的“夷夏之辨”,究其实,是要将各族一统于礼乐文化,因而强调兼容并包,本质上是中华各民族在大一统框架下互动、交融与发展。

材料二 东汉以来,入主中原的各少数民族一边自称为华夏先王之后,与中原汉人族源相同,一边主动接受汉族文化,以华夏正统自居,在其统治范围内努力推行汉化政策,促进了民族交融与中华文明认同。中国历史由此进入由北方少数民族建立的政权与南方汉族政权并立、共为中华的南北朝时期。两晋南北朝是政治上的大分裂、大动乱时期,但也是民族大迁徙、大融合时期,既有边疆民族的大规模内迁,也有中原汉人向南方及其他边疆地区的流动。这种大规模的民族迁徙和文化交流,促进了中华民族的交融与发展,进一步加强了各民族间的内在联系与密不可分的整体性,强化了中华文明的统一性。

——以上均摘自刘正寅《从民族交融发展看中华文明的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期儒家民族观的基本内涵,并分析其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉以来民族交融的新变化,并简析这一变化的影响。

材料一 起居注是中国古代官方按照年月日期编次,记录帝王言行及朝廷大事的重要史书。北魏起居注制度既是中古起居注制度发展的集大成者,也是孝文帝改革在史官制度上的一个反映。北魏初期没有起居注官,太和十四年孝文帝创置起居注制度,太和十五年设置起居注令史。它既展现了孝文帝去除胡化、加强皇权控制的一种决心,也是北魏与南朝争夺华夏正统在史学上的需求。北魏后期由于政局动荡、皇权涣散及集书省地位的下降,起居注制度名存实亡。

——摘编自:曹刚华、刘欣宇《北魏起居注制度新探》

材料二 起居注在明代经历曲折发展历程。明初为初设与调整阶段,洪武中直至宣德年间起居注之职逐渐废止,万历年间得到恢复并延续至天启初。其官职设置变迁取决于皇帝、阁臣意志,职责履行也在二者控制之下,很长一段时间其职能因为皇权、阁权的压制而处于废止状态。明初设置起居注官,专门负责记注起居,随后其职责部分由他官兼任,万历年间起居注之职由翰林院官员兼任,更类似于差遣而非正式职官。明初的起居注曾短暂负责编辑史事,万历年间不仅要记录起居,编撰六曹章奏,还承担编撰史书的任务,二者逐渐合而为一。起居注记录的内容也随之发生变化,君主言动的据实直书减少,主要是诸司章奏的编辑整理。

——摘编自:鞠星《论起居注制度在明代的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析北魏孝文帝创置起居注制度的历史原因。

(2)根据材料二概括明朝起居注制度的特点,并结合所学知识分析起居注制度在明代曲折发展的原因。

材料 北魏前期,黄河流域经历了长期的战争,土地荒芜,人口锐减,生产凋敝,民不聊生。许多农民不得不投靠大族豪强,沦为荫附户。荫附户不承担国家的赋税徭役,其负担必然要转嫁到其他劳动人民的身上;而大族豪强对荫附户实行残酷剥削,荫附户也苦不堪言,社会阶级矛盾不断激化。“世祖(拓跋焘)经略四方,内颇虚耗,既而国衅时艰,朝野楚楚”,这就是文成帝继位时面临的社会现实。文成帝(440—465年)曾经派出二十多批官员巡视州郡,检查地方垦田、徭赋、吏治和刑法。他五次发诏惩治贪官污吏,并一度减轻赋税,免收相当于常赋一半的杂调。这些措施虽然有一定的作用,但是收效甚微。

——根据司马光《资治通鉴》整理

(1)根据材料并结合所学知识,分析北魏文成帝改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价北魏文成帝改革。

材料一 马克思认为,在古代民族关系中,征服者与被征服者的关系,是文化较低的民族被文化较高的民族所同化、融合。高者必然要同化、融合低者,这是一条“历史的永恒规律”。但是,我们一接触中国古代民族史的实际,就会感到这条“规律”不能完全概括、解释民族交融中的复杂问题,它只能说明中外历史上民族交融的主要方面。可是,习惯于在已有的理论格局中因袭的人,却抱着这条规律不放,这就势必在研究中国民族关系史中忽视少数民族对我国历史发展的重大作用。南北朝时期,北齐、北周统治阶层多为汉化浅而胡化深的集团,他们较南朝的统治阶层较少浮华虚诞,遗落世务,轻视妇女;而重视武事,讲究实际,重视寒门人才。陈寅恪说:李唐王朝“盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局”。这些才是我们全面正确地理解中国古代民族交融的关键。

——摘编自古非《对中国古代民族关系史研究的思考》

材料二 综观中国古代史,便可发现几个现象极为引人注目:一为历史总是在政治上的分裂与统一中曲折前进。每次分裂之后都必然出现更大规模的、更深层次的统一。二为民族关系也总是在斗争和交融中曲折地发展。每一次斗争之后,也总是要出现新的更大规模、更深层次的民族交融,而且伴随着每次交融的出现,都毫无例外地要出现较长时期的政治安定和经济的发展。三为政治上的每次分裂与统一,也总是和民族之间的斗争与交融息息相关。中国的历史和文化有着极强的内聚力和亲合力。而中原地区就是一个熔炉,把周边不断涌入的各少数民族及其文化不断熔炼、提纯,最后浇铸成一个中央集权的统一多民族国家,创造出辉煌灿烂、绵延不绝的历史文化,使其在世界上独树一帜。

——摘编自高鹏飞《中国古代民族关系散论》

(1)概括材料一关于中国古代民族交融的观点,并结合所学知识加以阐释。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代民族交融的意义。

史料孝文帝改革总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——据朱绍侯《中国古代史》整理

【史料运用】根据史料并结合所学,从经济、文化风俗和社会发展角度,指出北魏时期民族交融的实质。

材料一 赵武灵王(前325~前299年在位)与肥义谋胡服骑射。国人皆不欲,公子成(赵武灵王的叔父)曰:臣闻中国者,蛮夷之所则效也。今王舍此而袭(穿)远方之服,臣愿王熟图之也!王曰:夫服者,所以便用也;制国有常,利民为本。吾国东有齐、中山,北有燕、东胡,西有楼烦、秦、韩之边。今无骑射之备,则何以守之哉?而叔顺中国之俗,恶变服之名,非寡人之所望也。公子成听命,乃赐胡服。于是始出胡服令,而招骑射焉。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料二 北方的少数民族一直处于游牧的生活状态,在服饰方面,缺乏文化的积累,被称为“胡服”的衣服款式与汉服迥然不同。一般来说,胡服重视的是其使用功能,比较缺乏中原汉民族强烈的社会政治等级意义和社会礼仪功能。在汉族的衣冠制度中,形质、质料、图案花纹、色彩及各种装饰品上都有着严格的阶级地位区分,其政治制度是强调尊卑贵贱的等级,这种政治制度是北魏统一北方后建立统治秩序所迫切需要的。在南北朝时期,对峙的南北双方都称自己为中国,而将对方视为夷狄,改造着装的旧俗,进行服饰改制,对于统治者而言也有着一种争正统的意味。太和年间,北魏孝文帝在服饰改革上实行了一系列的举措,制定出了冠服制度。孝文帝不仅制定了汉魏冠服制度,而且自己亲身穿戴并赐新装给大臣官员们。与此同时,他还监督平民百姓的服饰汉化的实践进程,如有不遵循汉化服制的百姓,孝文帝便会斥责地方官员。

——摘编自李晶《北魏“孝文改制”中的服饰“改制”》

(1)根据材料一,归纳赵武灵王关于服饰的基本观点;并结合所学知识,说明胡服骑射改革的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述孝文帝服饰改革的意义。

材料 平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不再适宜作为都城。493年秋,迁往洛阳。洛阳素有“王里”之称,却在晋末大乱时毁于兵火,“礼盛周宣《斯干》(祝贺周朝贵族宫室落成的歌辞)之制,里坊形制益发规整化。城中有“户十万九千余”,若按五口之家的标准计算,自诧升平之象。强宗大族,以侈相尚……部落心离,是北魏速亡的原因。

——摘编自陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝时期重建洛阳的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评孝文帝时期重建洛阳的活动。