材料 北魏前期,官员因没有固定的俸禄制度而缺乏稳定收入来源,官员之间收入严重不平衡。地方官员截断官物、搜乱刮掠夺、经商射利,甚至为了谋取暴利逼民假货”,以致严重危及统治。太和八年(公元484年),孝文帝开始“置官班禄”,施行以品第各有差的俸禄制度。孝文帝保留了魏晋以来的九品之制,同时又具体和细化了官品的区分,形成了五大阶梯的官俸差别。这一时期以帛计体,按季发放,中央官员除了获得绢帛,中央财财政还会给他们供给食料,如酒肉、谷物等。地方官员则享受“随近给公田和依户给幸的待遇,即伴随均田制的推行而实行公田制度。孝文帝的俸禄改革达到了“厘整时务”的功效。

——摘编自徐研:《俸廉关系之辨——北魏官员俸禄制度及其监察机制的探析》

完成下列要求

(1)据材料,指出孝文帝俸禄改革的背景。

(2)据材料归纳孝文帝俸禄改革的特点,并结合所学知识分析这一改革影响.

孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。阅读下列材料:

材料一 东方文化较高诸邦,……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易,……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。 一吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?

(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(3)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

材料一 东汉学者何休在注《公羊传》(解释儒家经典《春秋》的书)时,将“内其国而外诸国”称为衰乱世,将“内诸夏而外夷狄”称为升平世。而太平世则是“夷狄进至于爵,天下远近大小若一”。在这里不再把蛮夷看成未开化的禽兽,几乎已经看不到歧视。总的来说,天下观的基本观点就是天下一家,中国居中,没有任何一个文明可以与中国对等交流,而华夷一体,中国教化四夷,最终形成协和万邦的天下秩序。

——摘编自《浅谈天下观》

材料二

| 内容 | 出处 |

| “昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。” | 《魏书•序纪》 |

| “辽之先,出自炎帝……奇首(辽先祖名)生都菴山,徙溃河之滨。” | 《辽史•太祖本纪》 |

| “其(孔子)道可尊,使万世景仰。” | 《金史•熙宗本纪》 |

| “受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”“孔子大圣,万世所尊,宜先。” | 《辽史》卷七十二 |

| “诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县。” | 《金史•百官志》 |

(2)根据材料二,概括指出少数民族政权从哪三个方面进行华夏认同,并结合所学知识分析少数民族政权华夏认同的历史作用。

材料一 百家争鸣虽原则上是各家发表自己的看法,批评别人的意见,但也包含了对其他学派某些思想的吸收。如荀子,虽以礼为思想核心,但也特别重法与推崇孔子,以致有人将其当作法家,还有人将其当儒家。

——选自孙景坛《百家争鸣新论》

材料二

材料三 帝引见朝臣,诏断北语,一从正音。又诏革衣服之制,改国姓为元氏姓,盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

(1)根据材料一,概括作者对“争鸣”的主要认识。

(2)分别指出材料二甲骨文和《史记》的史料类型。材料一属于哪一类型?

(3)根据材料三,指出作者所评述的历史事件的观点,并据此谈谈我们对待不同文化的正确态度。

材料一 百家争鸣虽原则上是各家发表自己的看法,批评别人的意见,但也包含了对其他学派某些思想的吸收。如荀子,虽以礼为思想核心,但也特别重法与推崇孔子,以致有人将其当作法家,还有人将其当儒家。

——选自孙景坛《百家争鸣新论》

(1)根据材料一,概括作者对“争鸣”的主要认识。

材料二

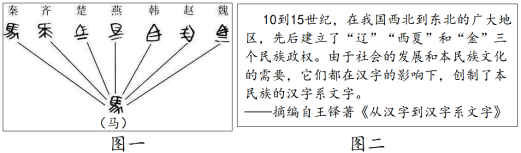

(2)分别指出材料二中两幅图所反映的历史现象,并简述各自的影响。

材料三 帝引见朝臣,诏断北语,一从正音。又诏革衣服之制,改国姓为元氏姓,盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

(3)根据材料三,指出作者所评述的历史事件及其观点。

材料四 (汉)灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡饭、胡箜筷、胡笛、胡舞,京都贵戚竟为之。

——《后汉书·五行志》

孝文帝:“雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师授,探其精奥……”

——《魏书·高祖纪》

(4)依据材料三、四和所学知识,谈谈我们应如何正确对待不同的文化?各民族文化的交流对中华民族的发展有什么影响?

材料一 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)赘婿、贾人……以适遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光卷二十九

材料二 宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚……魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向的甚至多向的。正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——根据张帆《中国古代简史》、阴法鲁《中国古代文化史》整理

(1)依据材料一,概括秦汉时期巩固边疆统治、处理民族关系的几种方式。

(2)材料二中的“宏”是谁?请另举两例材料以外的措施。

材料一 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋(bu)亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)赘婿、贾人……以适遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光卷二十九

材料二 宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚……魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向的甚至多向的。正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——根据张帆《中国古代简史》、阴法鲁《中国古代文化史》整理

(1)依据材料一概括秦汉时期处理民族关系的几种方式。

(2)材料二中的“宏”是谁?请另举两例材料以外的措施,并结合所学分析此次改革产生的深远影响。

材料一 据《北史·魏本纪》载,北魏道武帝拓跋珪,天兴二年,“初令五经群书各置博士,增国子太学生员三千人”……孝文帝拓跋宏继位后,北魏汉化运动进入高潮,在政治、经济、文化等方面推行改革,包括建立新制度、改姓氏、用汉语、迁都城……他曾以冯氏丧事破鲜卑旧规,为其服丧三年,大兴儒家丧服之礼。

——摘编自田照军、肖岚《魏晋南北朝儒学刍议》

材料二 北魏统治者进入中原以前,没有成文的法典,如遇案件,“皆临时决遣”。迁都洛阳后,孝文帝鉴于“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,多次参与修订《太和律》,加重了不孝罪的处刑,首创了独子犯死罪可存留养亲的办法。同时经常躬自断狱,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。

——摘编自张晋藩《中华法制文明史》

完成下列要求:

(1)据材料一和所学知识,指出孝文帝继位后政治上“创立新制度”的成就及意义。

(2)据材料二,概括孝文帝司法改革的措施。综合上述材料,分析北魏改革的显著特点。

材料一 十五年,“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”。十六年,“告谥孔庙”。十七年,“车驾发京师,南伐……仍定迁都之计”。十九年,“诏不得以北俗之语言于朝廷”。二十年,“诏改姓为元氏”。

——摘自《魏书·高祖纪下》

材料二 孝文帝在魏晋都城的旧址上,遵从《周礼》的规划格局营建洛阳城,改变了秦汉以前宫殿、苑囿的分散布局,将其集中建在中轴线上,此格局显示出皇权至高无上的地位,为唐、宋、元、明、清的都城规划所沿用,还首创了里坊制的布局形制。

——摘编自《华夏文明的核心——古代都城》

材料三 北魏时期的壁画

左图山西大同汉人宋绍祖墓壁画中的人物服饰,垂裙帽、圆领或交领长褶、束腿裤为胡服特点;右图河南龙门石窟《帝后礼佛图》中,鲜卑贵族身穿宽袍大袖为汉服特点。

依据材料指出3项孝文帝的改革措施,概括北魏时期中华文明发展的特点。

材料一 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 史臣曰:“有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书·高祖记》

(1)根据材料一,概括这一时期民族融合的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革的意义。