| A.加重了人民的负担 | B.具有强制性和义务性 |

| C.保障了农民的生活 | D.兼具经济性和道德性 |

| A.具有政治决策的民主趋势 | B.体现出权力制衡体制的构建 |

| C.表明权臣擅权现象的出现 | D.客观上利于提升国家治理能力 |

| A.标志士族彻底退出历史舞台 | B.为三省制的确立奠定了基础 |

| C.严重削弱了陈朝君主的权势 | D.加快了实现南北统一的步伐 |

材料一 汉武帝时期,下诏令郡国岁举孝、廉各一人,孝廉成为做官的主要途径,但被举荐者须经皇帝策问后才能被授官。东汉时,光武帝规定:在察举秀才、孝廉之时,州郡长官须先给予候选人以一定职事,即“投试以职”;至章帝时又强调“乡举里选,必累功劳”。和帝时规定:人口满二十万之州,岁举一人;四十万者,岁举两人;不满十万者,两岁一举;边郡少数民族杂居地区,则另订优宽之制。此外,东汉候选人还须参加与荐举相关的科目考试,如政事对策、明经律令等。考试的规模有时二三百人,有时两三千人。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料二 科举制的演进(部分)

| 隋朝 | 隋文帝推行分科考试,隋炀帝设进士科,科举制形成。 |

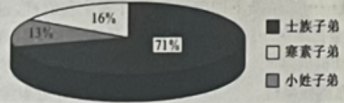

| 唐朝 | (1)三十老明经,五十少进士 (2)《唐书》记载的830名进士的出身分布比例  |

| 北宋 | (1)“糊名法”,即:密封考生的个人信息 (2)万般皆下品,唯有读书高明清 |

| 明清 | (1)“八股取士”,强调“非圣人之言不言,非经中之语不用” |

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉察举制的特点,并简述东汉察举制的新发展。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出察举制与科举制的关系,并简要评价科举制。

| 记载 | 出处 |

| “令(秀孝)试之以职,乃得充选” | 《文献统考》 |

| 乡部亲民之吏,皆用儒生清白任从政者,宽其负算,增其秩禄,吏职满岁,宰府州郡乃得辟举” | 《后汉书》 |

| “孝廉、廉吏,皆当典城牧民,禁奸举善,兴化之本……乃得参选” | 《后汉书》 |

| A.影响了社会价值取向 | B.促使乡论与国家意志相结合 |

| C.蕴含了政治理性色彩 | D.表明地方舆论支配人才选拔 |

| A.使土地兼并现象受到限制 | B.加强了政府对农民的人身控制 |

| C.导致土地所有制发生变化 | D.有利于唐政府财政状况的改善 |

| A.促进尚学风气 | B.加强中央集权 | C.存在严重弊端 | D.强化门阀观念 |

材料 殿试虽然始于唐朝,但当时并未形成制度。宋太祖开宝六年(973年),才在省试上增加殿试,由皇帝亲自主持,并成为定制。宋太祖曾对近臣说过:“昔者,科名多为势家所取,朕亲临试,尽革其弊矣。”唐代,主考官入贡院前,允许台阁近臣荐举考生。这种公荐直接关系到考生能否被录取。由于这种公荐极易导致营私舞弊,宋太祖乾德元年(968年)下诏:“礼部贡举人,自今朝臣不得更法公荐,违者重置其罪。”糊名法初行于唐,但并未普遍推行,到了宋代成为定制。糊名法,即把试卷上考生的姓名、乡贯等糊上,使考官无法确定试卷的归属。但是糊名后,考官虽无法看到考生的姓名,还可以通过笔迹辨认。为了禁绝这种情况,宋真宗景德二年(1005年)始在殿试中实行誊录。誊录,即在收卷后,由专人誊写试卷副本,考官根据副本评阅定等。在考试内容方面,宋初沿袭唐制,进士科主要以诗赋取士。这种制度的消极性日益暴露。宋神宗熙宁四年(1071年)下令罢诗赋及明经诸科,以经义、论、策取士。唐代,进士科考试录取率极低,每科一般录取二三十人,到了宋代,大大扩充了科举考试的录取名额,以进士科为例,北宋每科录取约277人。

——摘编自李建国《略论宋代科举制的发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出与唐代科举制相比,宋代科举制所具有的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代科举制度改革的影响。

| A.保证了君臣间的权力制衡 | B.有利于决策的公正与合法 |

| C.加强了中央对地方的控制 | D.加强了门下给事中的权力 |

| 时期 | 宰相数目/人 | 宰相中科举入仕者数目/人 | 科举人仕占宰相总数的百分比 |

| 初唐 | 63 | 5 | 7.94% |

| 武则天政权掌握期 | 151 | 31 | 20.53% |

| 玄宗朝 | 59 | 22 | 37.29% |

| 肃宗至德宗期 | 63 | 21 | 33.33% |

| 顺宗至武宗期 | 96 | 69 | 71.88% |

| 宣宗至哀宗期 | 98 | 86 | 87.76% |

| A.高级官员大多来自科举 | B.封建统治基础逐渐扩大 |

| C.儒学复兴运动大获成功 | D.士族门阀势力彻底消失 |