材料一 三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,…从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 魏晋时期,门阀政治兴起。中正综合家世与行状,把士人分为九等,以备选用。但中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。中正同掌握用人权的政府长官互相牵制,谁也不能擅权,有效防止了私人势力集团的形成。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料四 经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。把读书、考试与做官紧密联系起来,扩大官吏人才来源、提高官员文化素质,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

——韦庆远《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周时期的选官制度及其标准。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉武帝时期的选官制度及其标准。

(3)材料三涉及的选官制度是什么?指出该制度设计的意图。结合所学知识简析其实际弊端。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括隋唐时期选官制度的积极影响。

(5)综合上述材料并结合所学知识,从选拔标准和选拔方式的角度指出中国古代选官制度的演变趋势。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三 1397年明朝科举考试录取进士52人,全是南方人,北方举人全数落选。北方举人强烈不满,纷纷指责主考官自己是南人,就包庇南人压抑北人。朱元璋派人复查,结果是主考官并未舞弊违法,史称“南北榜争”。1425年,明朝实行按地域调配进士名额的制度,规定“南六十,北四十”。这一制度后来被清朝继承沿用。

——林白、朱梅苏著《中国科举史话》

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。

(3)你怎样看等材料三中的“南北榜争”反映的本质问题及其最终结果?

材料一 (汉武帝元光元年)在京师建立太学……学成考试合格,可授予官职……但是,如果不为地方所举,仍不能做官。

——摘编自邹玉峰《新解“新格局”——隋唐政治格局中的“古韵”与“新意”》

(1)依据材料一,指出汉代的主要选官途径。其主要特征是什么?

材料二 南朝梁武帝时,有一交趾人并韶者,富于词藻,诣选求官,而吏部尚书蔡撙以并姓无前贤,除(任命)广阳门郎(守门的小官)。蔡撙贤者也,不能免俗,何哉?

——洪迈《容斋随笔》

(2)材料二中的“俗”是指什么?蔡撙“不能免俗”说明了什么问题?

材料三 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功。”……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(3)依据材料三,分析科举制度对中国古代政治和文化的影响。

材料一 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下。”

——摘编自韩国磐《隋唐五代史论集》

材料二 19世纪的英国史学家格罗特说过,权力过分集中于一人,就容易导致政治上的腐败。在古代雅典,除了将军和司库官之外,所有官吏均从年满30岁的公民中抽签选出。同时还规定,除十将军外,所有军政官吏,任期都是一年,不得连选连任。如公民大会的常设机构——五百人议事会,即由30岁以上的全体公民抽签选出;由6000名陪审员组成的公众法庭的选举办法也是抽签。

——摘编自陈德正《古雅典民主政治的特点浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两种选官制度的名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析雅典选官制度的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析隋唐时期与古代雅典选官制度的不同及原因。

材料一 (东汉)顺帝阳嘉元年诏:“初令郡国举孝廉,限年四十以上,诸生通章句,文吏能笺奏,乃得应选; 其有茂才异行,若颜渊、子奇,不拘年齿”。

——摘编自《后汉书·顺帝纪》

材料二 在九品中正制创立初期,中正评第人物时还能注意清议,做到德才并举,秉公办理。随着九品中正制的实行不断深入,在当时特殊的社会环境下,独占政治、经济等不同领域大权的门阀世族地主阶层,为了自身的地位和利益,逐渐封闭选官制度,操纵中正的评议和任免,并日益扩大中正的权力。

——摘编自周升华《试论九品中正制创立之由及其蜕变》

材料三

朝代 | 录取进士总数 | 朝代总年数 | 宰相总数/进士出身数 |

唐代 | 6646 | 289 | 368/126 |

北宋 | 18523 | 167 | 224/204 |

——摘编自张希清《简论唐宋科举制度的变迁》

(1)根据材料一,指出汉代的选官制度。

(2)根据材料二,说明九品中正制下选官标准的变化及原因。

(3)根据材料三,简析科举制产生的社会影响。

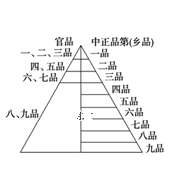

材料一

材料二 儒生参政带来的“以德取人”因素,使察举制因而成立,但这并不是唯一制约察举选官的因素。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。阳嘉元年又建立“诸生试家法”制度,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 在察举制中,起决定作用的是举荐;在科举制中,起决定作用的是考试成绩。所以举人可以“投牒自进”,不必非得他人举荐不可。到了北宋,封弥成为贡举考试中的一项重要制度。考试官在评定试卷时,看不到举人的姓名、乡贯等,也就很难作弊了。隋唐以来,科举出身的官员在高级官员中的比例逐渐增加,到宋代已占有绝对优势。

——摘编自张希清《中国科举考试制度》

完成下列要求:

(1)根据材料一,分析图片反映的是一种什么制度?主要依据是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,指出察举制出现的原因。

(3)据材料三,概括科举制的发展趋势。

(4)请根据以上材料并结合所学知识,说明科举制的创立是古代选官制度的一大进步的理由。

材料一 夫长吏多出于郎中、中郎,吏二千石子弟选郎吏,又以富訾,未必贤也,今则不然。累日以取贵,积久以致官,是以廉耻贸乱,贤不肖混淆,未得其真。臣愚以为使诸列侯、郡守、二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人以给宿卫,且以观大臣之能;所贡贤者有赏,所贡不肖者有罚。夫如是,吏二千石皆尽心于求贤,天下之士可得而官使也。

——摘编自董仲舒《举贤良对策》

材料二 今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故居上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟(当权者的亲属)也。同才之人先用者,非势家之子,则必为有势者之所念也。暨时有之,皆曲有故,慢主罔时,实为乱源,损政之道一也。

——摘自《晋书》

材料三 科举考试成为把各种信仰、种族、观念、家庭背景、经济利益不同的人与国家政治取向联结在一起的纽带,成了增强社会凝聚力和整合社会各种力量的黏合剂。庞大的中国拥有如此众多的民族和各种利益不同的集团、人群,不但没有向西欧那样分裂成众多小国而是不断走向统一,科举考试制度的凝聚作用不可忽视。

——摘编自杨光《科举考试拯救了中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代选官制度的名称并概括董仲舒对选官的主张。

(2)根据材料二,指出九品中正制度存在的问题。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明科举制度的积极影响。