材料 唐朝沿袭了西魏北周的府兵制度,这一制度经唐太宗整顿后更加完善。府兵的基本单位是设在各地的折冲府,唐太宗时,全国共有折冲府634个,总兵力68万人。其中关中设置折冲府261个,拥兵26万,其他地区折冲府的设置则稀疏得多。府兵的调遣权力由尚书省兵部掌握,调兵须有皇帝敕书和兵部符契,地方官无权调兵。战争发生时,中央从各地折冲府调集军队,混合编制,临时任命高级将领统帅作战;战争结束后,“兵散于府,将归于朝”,将帅和士兵只是暂时的结合。府兵经常性的任务是轮番宿卫京城,有时也到其他地方出征和戍防。府兵从21岁服役,至60岁免役,服役期间免本身租调。府兵不脱离自己的乡土和农业生产,府兵的行装、戎具、军粮都要自备,因此府兵制度必须以均田制的推行为前提。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐代府兵制完备的历史条件。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐代府兵制的特点及影响。

材料 唐朝实行均田制,即在国家占有土地的基础上对百姓和官僚授予一定数额的土地。百姓凡年满18岁以上的男丁授田1顷,其中含口分田80亩,永业田20亩;工商业者授田为男丁之半;老年、孀妇、残废、僧道、尼姑等也授予部分田地,但一般妇女、部曲和奴婢不授田。贵族按爵位授予永业田,从最高100顷递降至5顷;官僚从一品到九品,授永业田60顷递降至2顷。贵族官僚的永业田可以自由转让或买卖,并享有免除赋税的特权。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代均田制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐代推行均田制的影响。

材料一 在雅典,除了将军和司库官之外,所有官吏均从年满30岁的公民中抽签选出。同时还规定,除十将军外,所有军政官吏,任期都是一年,不得连选连任。如公民大会的常设机构——五百人议事会,即由30岁以上的全体公民抽签选出;由6000名陪审员组成的公众法庭的选举办法也是抽签。

——摘编自陈德正《古雅典民主政治的特点浅析》

材料二 唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

材料三 《陕甘宁边区选举条例》规定:“凡居住边区境内之人民,年满十八岁者,无阶级、职业、男、女、宗教、民族、财产与文化程度之区别,经选举委员会登记,均有选举权与被选举权。”参议会各级议员的选举都实行直接选举。1937年第一次普选时选民参选率就达到了70%。

1942年选举后陕甘宁边区11个县的乡参议员党派统计

| 县别 党派 | 延川、安塞、清涧、吴堡、曲子、华池、新宁、新正、赤水、淳耀、同宜耀等11个县 | |

| 共产党员 | 2456人 | 占参议员总数的30.34% |

| 国民党员、无党派人士等 | 5640人 | 占参议员总数的69.66% |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代雅典官吏任用的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称,并分别简要说明它们被称为“民主”的理由。

(3)根据材料三并结合所学,指出陕甘宁边区政权建设的措施,并分析其作用。

材料一

| 时间 | 事件 |

| 汉武帝元光元年(公元前 134 年) | 初令郡国举孝廉各一人 |

| 魏文帝黄初元年(220 年) | 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选 |

| 隋炀帝大业年间 | 始置进士科 |

| 武则天长安二年(702 年) | 始置武举 |

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“ 大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功” 。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官 僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一反映了哪几种选官制度?依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)请根据中国古代选官制度的演变,指出古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。

(3)依据材料二及所学知识,分析科举制的影响。

材料一 两汉对百姓的管理,实行编户制度。那些被正式编入政府户籍的自耕农、佣工、雇农等,称为编户齐民。编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役,资产多的,要多纳税。编户齐民对封建国家义务有田租、算赋或口赋(人口税)徭役、兵役等。

——摘自文渊:《你不可不知的历史典故》,陕西师范大学出版社2009年版

材料二

材料三 两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,清代康熙帝时实行“摊丁入亩”,以康熙五十年的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。

——摘编自李剑农《中国经济史稿》

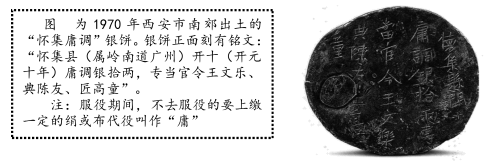

(1)材料二的“银饼”出现在哪一朝代?通过研究它,我们可以得到哪些历史信息?

(2)根据以上材料并结合所学知识,简要评价中国古代赋役制度的演变。

材料一 先秦实行世官制。王朝主要行政长官都由国王的至亲担任,这些人身兼二任,既是自己封地的主人,又实施受任于王朝的行政长官。“公有公门,卿有卿门”,当贵族因其罪过被国剿灭或削夺封号时,才能同时失去其官职。嫡长子以外的贵族子弟的封号是世代递降的所以有许多贵族子弟最后沦为平民,与此相联,其行政官员也依次递降。所以有许多贵族子弟最后沦为平民,与此相联,其行政官员也依次递降

——摘编自林新奇《中国人事管理史》

材料二 汉武帝在元光元年(前134年),正式颁布了察举的命令,命令每郡国要向中央察举人才。东汉时期,被察举者有一年任期,只有胜任者才能转为正式官员。若不胜任,就要被撤换顺帝采纳左雄建议,用贤才必须经过严格考试,一考儒家经典,二考文书、表奏。“诸生通章问,文吏考笔,得考选。”公府初试后,还要在端门(御史台)复试。

——摘编自王文新《中国领导力提升系列:领导选任》

(1)根据材料一,概括先秦时期世官制的特点,并结合所学指出与此制度相关的政治制度。

(2)根据材料二,指出东汉改革察举制的表现,并结合所学分析东汉察举制改革的历史影响。

材料一 汉初选拔人才和委任官吏沿袭秦朝,重在军功,辅之以“任子”等方式,任子是沿袭西周以来的“世卿世禄”制。由于任子、赀选讲究门第和财产,不仅排斥了被统治阶级入仕为官,也排斥了地主阶级中下层进入仕途,容易引起在野者阶层的强烈不满。军功则要在战场立军功,受封军功爵。随着社会逐渐趋于安定,朝廷急需大批治国安邦人才,仍按“军功爵”选官,仅有弊端,而且不是长久之计。

——摘编自赖华明《汉代察举制的内容及其功过》

材料二 察举制由地方政府的郡国守相向皇帝推荐各郡国能够担任官职的人才汉武帝时孝廉一科为最重要。孝是指孝敬父母,廉是指清廉勤政。察举孝廉的标准有四条:一是德行高妙,志节清白;二是学通行修,熟知经书;三是明习法令,善于决狱;四是头脑清楚,才干出众。察举制举荐的范围也逐渐扩大到“布衣”平民。此外,考试是汉代察举制度的重要环节。被举者经考试后,由政府量才录用。随着考试制度不断发展和完善,到隋唐以后更发展成“科举制”。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代察举制产生的背景。

(2)根据材料二,概括汉代察举制的特点,并分析其积极影响。

材料一 汉初,官吏的来源主要有两个:一是按军功爵位的高低,选任各级官吏,二是选自郎官,即郎中令属下的中郎、侍郎、郎中、议郎等。郎官的职责是守卫宫殿和做皇帝随从,如果经过一段时间,中央或地方官有缺额,即可由郎官中选用。到武帝时,采纳董仲舒的建议,另郡国每年举孝、廉各一人。除孝廉一科为察举取士的主要科目外,武帝还不定期设立茂才、贤良方正、文学等科,以广泛地吸收地主阶级优秀人才,并于元朔五年(前 124年)在长安设立太学。

——摘编自晁福林《中国古代史》(上)

材料二 隋炀帝是中国科举制的创始人,他认为由刺史荐举多弊端,于是令士人自行报名,策试进士。唐代取士之类别有三:由学馆者曰生徒,由州县者曰乡贡,由天子自诏者曰制举。我们所谓的科举制,专指乡贡。乡贡每年举行一次,任何人均可投牒自进,设立的科目很多,诸如秀才、明经、进士、明法、明算等。自玄宗开元二十四年( 736年)开始由礼部主持乡贡考试。登科之后如欲为官,尚需经过吏部的“释褐试”,中试后方可任官。

——摘编自李定一《中华史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉官员选拔制度发生的变化及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉武帝时期与唐代的官员选拔制度的不同之处,并说明唐代官员选拔制度的进步性。

材料一 中国状元数量及分布表(有籍可考者)部分

| 朝代 人数 地区 | 唐代 | 五代 | 宋朝 | 元朝 | 明朝 | 清朝 | 总计 |

| 河北 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 |

| 河南 | 13 | 20 | 1 | 2 | 1 | 37 | |

| 陕西 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |

| 山西 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||

| 山东 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 22 | |

| 江苏 | 6 | 9 | 14 | 46 | 75 | ||

| 江西 | 2 | 9 | 1 | 18 | 3 | 23 | |

| 广西 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||

| 湖北 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||

| 湖南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||

| 安徽 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 23 |

| 福建 | 2 | 19 | 11 | 3 | 35 | ||

| 广东 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||

| 浙江 | 24 | 1 | 19 | 20 | 64 | ||

| 上海 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||

| 吉林 | 1 | 1 | |||||

| 内蒙古 | 2 | 3 | 3 | ||||

| 贵州 | 2 | 2 | |||||

| 总计 | 62 | 11 | 108 | 16 | 87 | 106 | 379 |

——摘编自梅介人《中国状元及其地理分布》

材料二 阅读下表有关科举制的相关内容

| 项目 | 内容摘编 |

| 考试科目 | 隋代贡举科目大概有秀才、进士、俊士、明经四科。唐太宗之后,又有很大发展。唐武则天前后,增加了五经、三经及学究一经,创立了殿试和武举。 |

| 应举人资格 | 唐代曾规定,“如迹涉疏狂,兼亏礼教,或曾为官司科罚·……不得申送入”;宋代曾“犯刑责,不孝不悌、为害乡里”等不得应举。 唐以前均规定“工商不得入仕”;唐后期规定工商业者改业三年之后可以入仕;宋代规定“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。” |

| 考试方法 | 唐代科举考试并不糊名,应考者姓名对主司是公开的;宋代采取封弥制,亦称糊名法,是将试卷上的举人姓名、年甲、三代、乡贯等密封或去掉,代之以字号,以防考试官在评定试卷时徇私作弊。 |

(2)据材料二指出科举制发展演变的特点,并结合所学分析其进步性。

材料 鉴于州郡重叠极其严重,隋文帝没有采取杨尚希“存要去闲,并小为大”的建议,而是采取更加彻底的措施,干脆取消郡这一级机构,扫除实行约六百年的州、郡、县三级制,恢复秦时的二级制。这一决定,撤销了几百个郡,免去了成千上万官吏的职务,直接触动了地方豪族阶层的利益,确实需要非凡的气魄与胆略。从地方行政机构裁减下来的人员,成为“不知时事”的乡官,而州县机构则“别置品官,皆吏部除受,每岁考殿最。刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁”。这是中国地方制度史上具有划时代意义的政令,它将地方官吏的任用权统统收归中央,而且还规定官员任期,每年考核,以为去留晋级的依据。

——摘编自韩昇《隋文帝传》

(1)根据材料并结合所学知识,分析隋文帝进行地方行政制度改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝地方行政制度改革的特点和意义。