| 朝代 | 曹魏 | 西晋 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 26% | 15% | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

表中比例变化的主要原因是

| A.社会主流思想的变更 |

| B.制度的变革与创新 |

| C.小农经济的不断发展 |

| D.文化下移趋势增强 |

| A.更趋向于公平公正 | B.更趋向于选拔权的归属 |

| C.更趋向于重视血统 | D.更趋向于才学和能力 |

材料 曹丕继位后,为争取世家大族支持,巩固政权,采纳吏部尚书陈群的建议,将九品中正制作为国家选官制度。九品中正制初期既能唯才是举,又照顾世家大族利益,因此尚可做到品、状并举。直至后期品评士人,完全依据门第家世而忽略才识,加之各地大小中正官皆由士族把控,地方权力加大,中正直接干预并且左右选拔贤良,世称“台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正”,九品中正制呈现出“上品无寒门,下品无士族”的状态。九品中正制创立初衷是取代察举制,为封建国家选贤用能,但随着门阀政治的形成,这一制度成了世家手中垄断政治的工具,他们凭借政治特权享受着经济、法律和教育特权,这是贵族化的政府。东晋门阀权势更是达到巅峰,东晋政权偏安一隅,既要倚靠南方士族,又要优待永嘉南渡的衣冠士族,形成了“王与马,公天下”的局面。世家的滔天权势自然与皇权产生矛盾,不同的门阀士族之间也存在矛盾,加之士族和庶族间的矛盾,这是一个权力需要重新分配的时代,寒族势力逐渐崛起,门阀士族终将走向没落。

——摘编自姜夏妮《九品中正制对门阀政治的作用和影响》

(1)根据材料并结合所学,概括九品中正制的演变趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,简评九品中正制的影响。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)据材料一,概括西汉察举制的选官原则,简述东汉察举制的发展表现。

(2)据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,分析科举制的进步性。

(3)综合上述材料并结合所学,指出自先秦以来选官制度演进的三个阶段,并归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化……这样由教育与行政服务之实地观察,与选举与考试四项手续,而始获正式进入政府。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏、晋时代……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

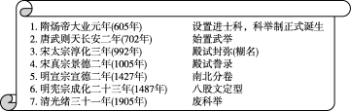

材料三 科举制大事年表

请回答:

(1)结合材料一、二,分别指出西汉与魏晋时期的选官制度,并比较西汉与魏晋时代选官制度的相同点。

(2)据材料三,概括指出科举制演变的基本特征,并据此分析科举制的影响。

(3)综合上述材料,归纳古代选官制度所蕴含的政治智慧。

6 . 国家是统治阶级进行阶级统治的工具,是否能有效地实施统治,和当时选官制度存在一种密不可分的关系。

材料一 东汉时期的民谣说:“举秀才,不知书,举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”

材料二 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书•段灼传》

材料三 唐玄宗时礼部尚书沈既济对选官制度的变化有过的评价:“前代选用,皆州郡察举……至于齐隋,不胜其弊……是以置州府之权而归于吏部。自隋罢外选,招天下之人,聚于京师春还秋住,乌聚云合。”

唐行科举制度,凡举士铨官,皆重考试。自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度,至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚于世宦,而门第之风亦衰,此实为中古社会上一大变革也

——邓之诚《唐之制度。科举》请回答:

(1)结合所学,指出材料一、二分别反映了什么选官制度?这些选官制度的主要弊端是什么?

(2)结合材料三与所学,分析科举制有何积极意义。

(3)结合材料与所学,归纳我国古代选官制度的演变趋势?

| A.制度革新为大一统创造条件 | B.少数民族政权强化基层治理 |

| C.中央重建了国家的选官系统 | D.北魏消解了各民族政治差异 |

| A.察举制是选拔人才最佳方式 | B.早期选官制加强了中央集权 |

| C.科举制影响了西方选官制度 | D.选官制愈发趋向于公平公正 |

材料一 西周时期的士是等级制度中贵族的最后一个等级,需要在官学中学习“六艺”等文武知识与才学。春秋战国时期,“士”作为一个特殊的阶层崛起,以知识与才学为各诸侯国所重视;士的来源广泛,私学成为“士”的教育主要途径,士在各诸侯国中担任各种官职有带兵作战、有纵横外交、有担任一国之相和各级行政、有从事教育的,士的派别也非常之多。

材料二 经历两汉,“士”成为儒学之士的主要称谓,以学习儒家经典“五经”为主,也重视“御”“射”“求”“数”等六艺中的实际才学,但到魏晋时期,“士”固化为特殊的阶层。隋唐宋元,“士”的来源又逐渐广泛。明清时期,“士”主要指科举达到秀才以上的读书人,所读之书基本以“四书”“五经”为主。

请回答

(1)根据材料一和所学知识,概括春秋战国时期“士”的内涵出现重大变化的原因,简析春秋战国时期“士”对当时社会的作用。

(2)根据材料二和所学知识,概括两汉至明清时期“士”的内涵出现的几次重大变化,并指出这几次变化的主要因素。

材料一 瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。与太尉亮等上疏曰:昔圣王崇贤,举善而教。……诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善……是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

——【唐】房玄龄等《晋书·卫瓘传》

材料二 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺。有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——【唐】房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容……自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一中“乡举里选”指的是什么制度?据材料一,说明这种制度是如何起到社会教化作用的。

(2)相对材料一,材料二中的选官标准有何变化?据材料二,概括九品中正制的弊端。

(3)据材料二、三,分析科举对中国古代社会的影响。