| A.统治秩序的稳定 | B.商品经济的发展 |

| C.赋税制度的变革 | D.家庭观念的变化 |

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料四 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书者。尚书省但主书填“奉行”而已。

——引自《朱子语类》

材料五 唐初“赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、拖各二丈……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。”

——引自《旧唐书·杨炎传》

(1)根据材料一、二,指出西汉和魏晋时期中央政府选拔官吏的制度分别是什么。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。

(3)根据材料四,指出材料中描述的制度名称是什么,说明门下省有何职能。

(4)根据材料五,指出唐初实行何种赋税制度,并简要说明“若不役,则收其庸”的积极意义。

| A.国家废除了长期以来的人丁税 | B.政府实行不抑兼并的土地政策 |

| C.国家对农民人身控制松弛 | D.小农经济不断发展的结果 |

| A.减轻了农民的赋役负担 | B.利于应对民户流动引发的问题 |

| C.促成了赋税形式的转型 | D.意在保障农时以促进经济发展 |

| A.抑制土地兼并 | B.改革均田制 | C.精简政府机构 | D.实行两税法 |

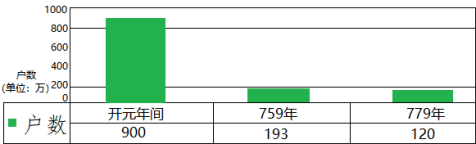

材料一

(1)分别提取材料一中两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

材料二 唐代租庸调制,务使大家有田地,自可向国家完粮;抽出余暇,为国家义务服役;农业社会里的家庭工业,最重要的是织丝织麻,国家征收他一部分的赢余,也不为病。租庸调制项目分明,有田始有租,有身始有庸,有家始有调。此制的最高用意,在为民制产,在使有身者同时必有田有家,于是对政府征收此轻微的税额,将会觉得易于负担,不感痛苦。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明“租”“调”的内容,并评价“以庸代役”。

材料三 唐初赋敛之法日租庸调....宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议做两税法。

——《资治通鉴》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐代中期赋税制度变化的原因。

| A.反映了实物是唐代税赋主要形式 | B.表明政府控制的人口在持续增加 |

| C.折射出了政治局势日益动荡不安 | D.推动了社会商品经济的逐步发展 |

| A.政府实行不抑兼并的土地政策 | B.赋税制度变化以适应社会转型 |

| C.国家废除了长期以来的人丁税 | D.国家对农民人身控制趋于松弛 |

| A.人口大量减少 | B.贫富差距扩大 | C.人口流动性大 | D.土地兼并严重 |

| A.赋税制度随着土地制度的变化而变化 |

| B.中国土地制度逐渐趋向衰落 |

| C.社会生产力的发展处于停滞不前的状态 |

| D.中国土地制度发生根本性的变化 |