1 . 下表中民谣、诗歌体现的选官制度依次是( )

选官制度 | 民谣、诗歌 |

① | 举秀才,不知书;察孝廉,父别居 |

② | 世胄蹑高位,英俊沉下僚 |

③ | 金榜高悬姓字真,分明折得一枝春 |

| A.①察举制②科举制③九品中正制 | B.①九品中正制②察举制③科举制 |

| C.①察举制②九品中正制③科举制 | D.①九品中正制②科举制③察举制 |

您最近一年使用:0次

2023-07-23更新

|

325次组卷

|

32卷引用:上海市崇明区2021届高三二模历史试题(等级考)

上海市崇明区2021届高三二模历史试题(等级考)广东省汕头市澄海中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题(合格考)河北省沧州市第一中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第7课隋唐制度的变化与创新2021-2022学年高二历史上学期点对点专项训练(选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理福建省龙岩市武平县第一中学2021-2022学年高一10月月考历史试题安徽省合肥市第六中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(上海卷专用)-一轮巩固卷04海南省三亚华侨学校(南新校区)2021-2022学年高一上学期期中历史试题新疆乌苏市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题黑龙江省大兴安岭地区呼玛县高级中学2021-2022学年高二下学期第三次月考历史试题四川省南充西南大学实验学校2021-2022学年高一12月月考历史试题江苏省连云港市赣榆智贤中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期期中考前必刷卷(上海专用)03山东省威海市乳山市银滩高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题(B卷)黑龙江省双鸭山市饶河县高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题辽宁省鞍山市普通高中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(A卷)河南省鹤壁市高中2022-2023学年高二10月居家测试历史(宏奥班)试题广西钦州市浦北中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题广西钦州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题四川省凉山州宁南中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题天津市东丽区2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题江西省上饶市玉山县第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题07·纲要上第07课·学科网-【一题打天下】同步教学新方案新疆巴音郭楞州兵团第二师八一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题陕西省榆林市定边县第四中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题新疆喀什地区英吉沙县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省淮安市楚州中学2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题福建省福州第三中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题(会考方向)浙江省台州市洪家中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题新疆阿克苏市实验中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题青海省西宁市湟中区多巴高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

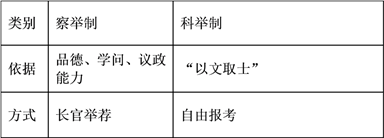

2 . 下表是察举制与科举制的选拔标准比较,据此可知

| 察举制 | 科举制 |

| 重视整体素质 | 强调知识才能 |

| 长官举荐,“他荐” | 自由报考,"自荐" |

| “人、门兼美” | “取士不同家世",“一切以程文为去窗” |

| A.选拔标准由学识才能逐渐演变为世家门第 |

| B.选拔方式由地方品评推荐演变为考试选拔 |

| C.选拔形式趋向自由化,形式日益松散 |

| D.体现绝对的公平、公开、客观的原则 |

您最近一年使用:0次

2021-11-12更新

|

827次组卷

|

7卷引用:浙江省宁波市2022届高三一模(11月)历史试题(选考)

浙江省宁波市2022届高三一模(11月)历史试题(选考)(已下线)【高频考点解密】2022年高考历史二轮分层训练(全国通用)-解密02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展2021年江苏历史真题变试题2022年湖南高考历史真题变式练习2022年湖南高考历史真题变式练习--中国古代史四川省宜宾市第六中学校2024届新高三上学期零诊测试历史试题河南省中原名校联考2023-2024学年高二9月月考历史试题

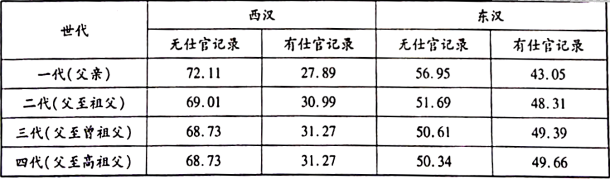

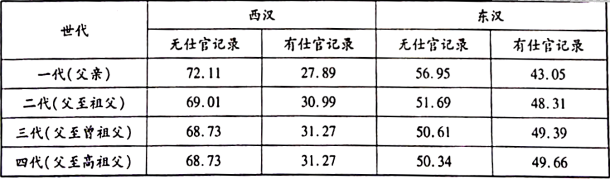

3 . 下表是两汉时期入仕士人家世背景比例表(%)

上表中的数据变化说明,东汉时期

上表中的数据变化说明,东汉时期

| A.朝廷选官标准发生变化 | B.儒学垄断地位受到挑战 |

| C.官员选拔机制出现异化 | D.门阀士族政治相对封闭 |

您最近一年使用:0次

4 . 下表说明汉代选官制度

| 时间 | 概况 |

| 汉文帝十五年(公元前165年) | 举贤良能直言极谏,对策者百人,唯(晁)错为高第。 |

| 汉武帝建元元年(公元前140年) | 下诏举士,规定非治儒术者不取,董仲舒取为上第。 |

| 东汉光武帝(25—57年在位) | 对选拔与提拔的对象,施行“授试以职”,即进行文字方面的测试,内容有策、经、笺奏(章奏文体)等。 |

| A.确立完善的分科考试方法 | B.扩大封建统治的政治基础 |

| C.突出自上而下的选拔方式 | D.重视官员文化素养的考查 |

您最近一年使用:0次

2021-04-11更新

|

519次组卷

|

8卷引用:福建省泉州市2021届高三二模历史试题

福建省泉州市2021届高三二模历史试题河北省秦皇岛市青龙县第一中学2021届高三高考适应性考试历史试题(已下线)2020-2021学年高二历史下学期期末专项复习(统编版新教材2019)-卷01(期末押题预测卷)【纲要上前4单元+选择性必修3】2021-2022学年高二历史10分钟课前预习练(统编版选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理福建省福州第八中学2022届高三上学期开学摸底考试历史试题河北省邯郸市武安市第一中学2020-2021学年高二下学期第三次月考历史试题广东省潮州市2022届高三二模历史试题(已下线)考点07隋唐制度的变化与创新-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)

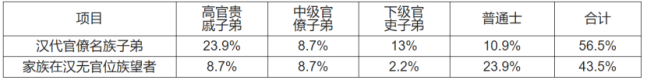

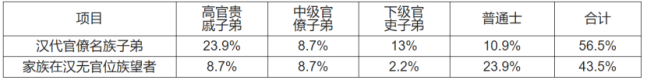

5 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-01更新

|

302次组卷

|

7卷引用:2020届河北省石家庄市高三5月综合训练(一)文科综合历史试题

6 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期( )

| 项目 | 高官贵 戚子弟 | 中级官 僚子弟 | 下级官 吏子弟 | 普通士人 | 合计 |

| 汉代官僚民族子弟 | 23.9% | 8.7% | 13% | 10.9% | 56.5% |

| 家族在汉无官位族望者 | 8.7% | 8.7% | 2.2% | 23.9% | 43.5% |

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-22更新

|

593次组卷

|

7卷引用:陕西省延安市吴起高级中学2019-2020学年高二下学期第三次质量检测历史试题

7 . 下表是不同史籍有关秦汉时期官员推选吏员的记述。据此可以认定的历史事实是

| A.官吏选任注重实际从政能力 |

| B.法律禁止官员“任人唯亲” |

| C.道德品质是选官的主要标准 |

| D.国家注重所选任官吏质量 |

您最近一年使用:0次

2019-09-02更新

|

69次组卷

|

2卷引用:2020届河南省天一大联考顶尖计划高中毕业班第一次考试文综历史试题

名校

8 . 下表为不同史籍关于东汉某一现象的历史记述,据此能够认定的历史事实是

| 记述 | 出处 |

| 今选举不实,邪佞未去,权门请托,残吏放手,百姓愁怨情无告诉 | 《后汉书·显宗孝明帝纪》 |

| 郡国举孝廉,率取年少能报恩者,耆宿大贤多见废弃 | 《后汉书·樊宏阴识列传》 |

| 今当举六孝廉,多得贵戚书命,不宜相违,欲自用一士以报国家 | 《后汉书·张王种陈列传》 |

| A.察举制弊端日益严重,无法维系 | B.世家子弟入仕导致政局动荡不安 |

| C.朝廷重视对青年才俊的选拔任用 | D.察举制是政府选拔官员的重要途径 |

您最近一年使用:0次

2019-04-23更新

|

321次组卷

|

17卷引用:江西省吉安一中、九江一中等八所重点中学2018届高三4月联考文综-历史试题

江西省吉安一中、九江一中等八所重点中学2018届高三4月联考文综-历史试题江西省南康中学2017-2018学年高二下学期第二次月考历史试题【全国百强校】四川省绵阳中学2018届高三考前适应性考试(三)文科综合历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨市第六中学2018届高三下学期考前押题卷(二)文科综合历史试题福建省厦门市湖滨中学2017-2018学年高二下学期5月月考历史试题广东省佛山市南海区南海中学2018届高三考前七校联合体高考冲刺交流历史试题【全国百强校】内蒙古巴彦淖尔一中2018-2019学年高一上学期10月月考历史试卷【市级联考】广东省珠海市2018届高三下学期二模文科综合历史试题【校级联考】贵州省贵阳市二中、九中2017-2018学年高二4月联考历史试题河南省实验中学2017-2018学年高二下学期期中历史试题甘肃省白银市会宁县第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题河北省张家口市第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试(普实班)历史试题安徽省合肥市2019-2020学年高二下学期开学考试历史试题河南省驻马店市正阳县高级中学2019-2020学年高二下学期第一次素质检测历史试题广东省广州市禺山高级中学2020-2021学年高二下学期第一阶段考试历史试题湖北省2022届新高考全真模拟卷(一)历史试题黑龙江省牡丹江市第二高级中学2024届高三下学期考前热身卷(二)历史试题

9 . 引起下表中数据出现先降后升趋势的主要原因是入仕群体中寒门学子所占比例表

——据何怀宏《选举社会及其终结》

| 朝代 | 曹魏 | 西晋 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 26% | 15% | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——据何怀宏《选举社会及其终结》

| A.社会环境动荡不安 |

| B.社会主流思想的演变 |

| C.租佃关系的不断发展 |

| D.制度的变革和创新 |

您最近一年使用:0次

2018-09-08更新

|

87次组卷

|

3卷引用:四川省射洪县射洪中学2019届高三上学期开学考试(补习班)历史试题

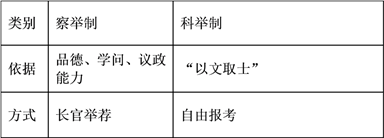

10 . 关于下表中的中国古代两大选官制度的信息解读正确的是( )

| A.察举制强调德才兼备 | B.科举制注重科技素养 |

| C.察举制有利于贵族政治的形成 | D.科举制不利于统治基础的扩大 |

您最近一年使用:0次

2018-05-08更新

|

203次组卷

|

4卷引用:河北省平泉市七沟中学2017-2018学年高三下学期历史练习卷