材料一 针对九品中正制的弊端,唐代在人才选拔上自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

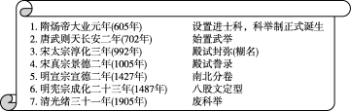

材料二 科举制大事年表

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制与九品中正制的异同。

(2)根据材料二,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

材料一 根据九品中正制度的规定,当中正的一定是现任朝廷的大官,这样就把原来跟朝廷相对立的乡里清议纳入朝廷选举的轨道,也就是把东汉时地方大姓控制的乡论转由朝廷控制。原来与政府不无矛盾的大姓名士与政府取得协调,他们对乡里清议的私家操纵也由此取得合法地位。这诚然是曹魏中央集权对地方大族势力的某种妥协,但更体现了中央集权对地方大族势力的强力控制。

——摘编自唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料二 科举制大事年表

| 1.隋炀帝大业元年( 605年)设置进士科. 科举制正式诞生 2.唐武则天长安二年(702年)始置武举 3.宋太宗淳化三年( 992年) 殿试封弥(糊名) 4.宋真京景德二年( 1005年)殿试誊录 5.明宣宗宣德二年( 1427年)南北分巷 |

材料三 我们不能以科举制在近代的废止结局来否定其在古代长期存在的理由和价值。在1300年中国科举史上,有大约1240年左右的时间,科举制是适应当时的时代和社会的。只有当西学东渐、国门被迫打开之后,科举制才日益与时代脱节。从1903年渐废科举的计划,到1905年立废科举的变化,是在当时内忧外患的特定历史条件下发生的。

——摘编自刘海峰《为科举制平反不等于否定废科举》

(1)根据材料一并结合所学知识,评价九品中正制。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明科举制在中国古代的“价值”。

材料一

| 时间 | 大事年表 |

| 元光元年(前134年) | “初令郡国举孝廉各一人” |

| 曹魏黄初元年(220年) | “乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选” |

| 隋炀帝大业元年(605年) | 始置进士科 |

| 武则天长安二年(702年) | 始置武举 |

| 宋太宗淳化三年(992年) | 实行封弥(糊名) |

| 宋真宗景德二年(1427年) | 实行誊录 |

| 明宣宗景德二年(1427年) | 实行南北分卷 |

材料二 (隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)材料一反映了哪几种选官制度?依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)依据以上两则材料,归纳材料二所反映的选官制度的主要特点;并结合所学知识思考,该制度的出现有什么积极意义?

(3)请从中国古代选官制度的演变中,指出古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。

4 . 中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面.各个朝代的选官制度趋于完善,不仅对自身统治乃至世界都产生了十分深远的影响。阅读下列材料

材料一汉廷每诏举“贤良方正、能直言极谏”之士,简称则曰“贤良”……“孝廉”为孝子廉吏之简称,武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下史有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。而更要的,则在朝廷用人,渐渐走上一个客观的标准,使政府性质确然超出乎王室私关系之上而独立。

——钱穆《国史大纲》

材料二本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。磨代针对此弊……把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……西方在其选举政治领袖之外,还得参酌采用中国的考试制度来建立他们的所谓文官任用法。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三“科举制发展大事记

| 时间 隋炀帝大业元年(605年) | 科举制大事 设置进士科,科举制诞生 |

| 唐高宗显庆四年(659年) | 唐高宗主持科举史上第一次“殿试” |

| 唐武则天长安二年(702年) | 始置武举考试 |

| 宋太宗淳化三年(992年) | 殿试实行封弥(糊名) |

| 明宣宗宣德二年(1427年) | 南方北方分卷考试 |

(1)据材料一,指出汉代选官制度的标准并概括这一制度产生的影响。

(2)结合所学知识,指出材料二中“这便大错”所指的选官制度的名称。据材料二,指出该制度的弊端。较之于这一制度,隋唐实行的选官制度有哪些进步意义?

(3)据材料三指出科举制的主要特征,并结合所学知识对科举制进行简要评价。综合上述材料,谈谈你从中国古代选官制度演变中得到的基本认识。

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化……这样由教育与行政服务之实地观察,与选举与考试四项手续,而始获正式进入政府。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏、晋时代……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举制大事年表

请回答:

(1)结合材料一、二,分别指出西汉与魏晋时期的选官制度,并比较西汉与魏晋时代选官制度的相同点。

(2)据材料三,概括指出科举制演变的基本特征,并据此分析科举制的影响。

(3)综合上述材料,归纳古代选官制度所蕴含的政治智慧。

7 . 古代中国不断创新的官吏选拔制度,是我国古代政治文明的重要组成部分。阅读下列材料:

材料一 汉之末叶,桓、灵之世,柄去帝室,政在奸臣。……抑清德而扬谄媚,退履道而进多财。力竞成俗,苟得无耻。或父兄贵显,望门而辟命。……故时人语曰:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——《抱朴子》

袁氏树恩四世,门生故吏遍于天下,若收豪杰以聚徒众,英雄因之而起,则山东非公之有也。

——《后汉书·袁绍传》

材料二 曹魏黄初元年(公元220年),魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典·选举二》

材料三 科举制大事年表

请回答:

(1)根据材料一,概括东汉末年选官制度存在哪些弊端?

(2)根据材料二,指出材料涉及的选官制度及标准。

(3)据材料三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(4)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。