名校

1 . 中国古代某时期制定的选官标准,史称“四科取士”:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三日明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史:四曰刚毅多路,遭事不惑,明足以决,才任三辅令。皆有孝悌廉公之行。”该选官制是( )

| A.世禄制 | B.征召制 | C.察举制 | D.科举制 |

您最近一年使用:0次

2022-10-03更新

|

601次组卷

|

31卷引用:安徽省合肥市第六中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

安徽省合肥市第六中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省池州市江南中学2021届高三1月月考历史试题(艺术班)福建省龙海二中2016-2017学年高二下学期期末考历史试卷福建省龙海市程溪中学2017-2018学年高二下学期期中考历史试题【全国百强校】辽宁省沈阳市东北育才学校2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试题2019年人教版必修中外历史纲要上第一单元测试山东省德州市夏津一中2019-2020学年高一10月月考历史试卷重庆市沙坪坝区凤鸣山中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省西安中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题湖北省宜昌市点军区第二中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题陕西省商洛市山阳县2019-2020学年高二学业水平测试冲刺历史试题辽宁省六校协作体2020-2021学年高一上学期第一次联考历史试题湖南省益阳市沅江三中2013-2014学年高一下学期期中历史试题海南省万宁市北师大万宁附属中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题重庆市清华中学2020-2021学年高二4月月考历史试题【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(提分小卷)江苏省盐城市东台创新高级中学2021-2022学年高一9月月考历史试题河南省郑州市河南省实验中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题福建省平潭翰英中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题河南省郑州市励德双语学校2021-2022学年高一上学期期中历史试题甘肃省天水市第一中学2021-2022学年高二下学期开学检测历史试题黑龙江省双鸭山市饶河县高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题福建省宁德市博雅培文学校2022-2023学年高一9月月考历史试题重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高一12月线上月考历史试题河南省洛阳市宜阳县第二高级中学2022-2023学年高一12月月考历史试题云南省腾冲市第八中学2022-2023学年高一下学期第一次月考历史试题吉林省辽源市西安区田家炳高级中学友好学校2023-2024学年高二上学期期末模拟历史试题四川省凉山彝族自治州安宁河联盟2023-2024学年高二上学期期末模拟历史试题江西省新余市2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题江苏省镇江市实验高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题

真题

名校

2 . 东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上( )

| A.推动了独尊儒学局面的出现 | B.促使社会阶层趋于固化 |

| C.打破了世家大族对政权的垄断 | D.动摇了郡县制的基础 |

您最近一年使用:0次

2022-09-06更新

|

1158次组卷

|

149卷引用:安徽省涡阳一中2018届高三最后一卷文综历史试题

安徽省涡阳一中2018届高三最后一卷文综历史试题安徽省安庆市桐城中学2019年高三上学期第二次月考历史试题福建省莆田第一中学2018届高三第一次月考历史试题2017年全国普通高等学校招生统一考试历史(海南卷精编版)河北省衡水中学2018届高三上学期一调考试历史试题河北省衡水中学2018届高三(上)一调历史试卷山东省邹城二中2018届高三10月月考历史试卷黑龙江省哈尔滨市第六中学2018届高三12月月考历史试题(已下线)优生百日闯关系列 专题01 古代中华的政治文明广东省广州市增城区香江中学2017--2018学年高三年级冲刺复习专项训练试题(二)2018年高考历史四月预测押题精选:(一)(北京卷适用)(已下线)《高频考点解密》—解密02 秦至元中央官制和地方行政制度的演变2019届高三高考真题训练——人民版必修一 专题一古代中国政治制度福建省厦门市湖滨中学2019届高三上学期第一次阶段检测历史试题山东省日照青山学校2019届高三上学期第一次月考历史试题【全国百强校】湖南省岳阳市第一中学2019届高三上学期第二次质检考试历史试题【校级联考】福建省福州八县一中2019届高三上学期期中考试历史试题(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题二 汉代至明清政治制度的演变( 教学案)(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题1 中国古代的政治制度湖北省公安县三中2019届高三上学期8月质量检测考试历史试题河北省衡水市第一中学2017-2018学年度高三年级一调A卷历史试题2019—2020届广东普宁华美实验学校高三入学考试历史试卷(二)2019年河北省武邑中学高三上学期第一次调研考试历史试题2020届历史高考第一轮复习:秦汉至魏晋南北朝时期练习题山东省淄博市第七中学2019年高三上学期第一次月考历史试题海南省东方市八所中学2019年高三上学期第二次月考历史试题河北省承德市隆化县存瑞中学2019年高三12月月考历史试题天津市和平区2020届高三上学期期末质量调查历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2020届高三上学期第一次月考历史试题山东省青岛第二中学2020届高三10月月考历史试题山东省济南市历城第一中学2020届高三12月检测历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固山东省济南市莱芜第一中学2021届高三11月月考历史试题新疆伊犁州伊宁市第四中学2021届高三上学期第三次月考历史试题(已下线)2024年1月安徽省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史陕西省西北农林科技大学附属中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题内蒙古包头一中2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题河南省安阳市第三十六中学2017-2018学年上学期高一9月月考历史试题山东省郓城县实验中学2017-2018学年高一上学期10月月考历史试题甘肃省民乐县第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题贵州省黔西南州赛文高级中学2017-2018学年高一上学期 10月月考 历史试题辽宁省开原高中2017-2018学年高一上学期第三次考试历史试题青海省西宁二十一中2017-2018学年高二下学期3月月考历史试卷福建省泉州市泉港区第一中学2017-2018学年高二年下学期第一次(4月)月考历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史(文)试题【全国百强校】黑龙江省实验中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题北京市101中学2017-2018学年下学期高二年级期末考试历史试卷江西省上高二中2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】广东省佛山市第一中学2018-2019学年高一上学期第一次段历史试题辽宁省葫芦岛市第一高级中学2017-2018学年高二下学期拓展训练历史试题【全国百强校】北京101中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试卷【全国百强校】云南省昭通市云天化中学2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题【全国百强校】贵州省遵义航天高级中学2018-2019学年高二下学期第一次(3月)月考历史试题2018-2019学年贵州省贵阳二中高二(下)月考历史试卷(3月份)河北省涿鹿县北晨学校2018-2019学年高二3月月考历史试题黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学2017-2018学年高二10月月考历史试题【全国百强校】河南省永城市实验高级中学2018-2019高二下学期期中考试历史试卷河北省涿鹿县北晨学校2018-2019学年高二3月第二次月考历史试题(预科班)湖北省钢城第四中学2018-2019学年高二下学期期中历史试题新疆生产建设兵团第二中学2016-2017学年高二下学期第四次月考历史试题湖北省宜昌市葛洲坝中学2019-2020学年高二上学期历史强化训练4河北省张家口第一中学2019-2020学年高二上学期9月月考历史试题福建省龙岩市连城县第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题云南省昆明市官渡区第一中学2019-2020学年高二上学期期中考历史试题重庆市北碚区江北中学2019-2020学年高二上学期期末模拟考试历史试题重庆市北碚区江北中学2019-2020学年高一上学期期末模拟考试历史试题内蒙古包头市包钢第一中学2019-2020学年高一上学期期中考试文综历史试题河北省承德市第一中学2019-2020学年高二3月月考历史试题高中新教材同步备课-统编版高中历史选择性必修1-第5课中国古代官员的选拔、考核与监察湖北省黄冈市黄梅国际育才高级中学2018-2019学年高二5月月考历史试题2020-2021学年同步课堂帮帮帮-中外历史纲要上-第7课隋唐制度的变化与创新河北省张家口市宣化第一中学2020-2021学年高二9月月考历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高一10月月考历史试题第二单元第5课中国古代官员的选拔与管理练习-【新教材】统编版(2019)高中历史选修一河南省郑州市八所省示范高中2020-2021学年高一上期期中联考历史试题江西省上饶市玉山县樟村中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题2020-2021学年高一历史寒假作业(人教版)-第02练秦至元的政治制度新疆塔城地区乌苏市第一中学2020-2021学年高二12月月考历史试题江苏省苏州市吴中区木渎高级中学2020-2021学年高一10月月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-政治史-考点04古代中国的选官制度(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题02秦汉史天津市实验中学2022届高三上学期第一次阶段考试历史试题安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题广东省揭阳华侨高级中学2021-2022学年高三上学期第二次阶段考试历史试题(已下线)第5课 中国古代官员的选拔-2023高考历史一轮复习重难点突破(选择性必修一)(已下线)专题09 官员的选拔与管理-2022年高考历史【热点·重点·难点】专练(全国通用)专题01 古代中国的政治制度-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)第5课 中国古代官员的选拔与管理-十年(2012—2021)历史高考真题(选择性必修1国家制度与社会治理)(已下线)5月21日——中国古代史易错矫正练-2022年高考考前20天终极冲刺攻略湖北省宜昌市夷陵中学2022届高三独立作业(11)历史试题专题01古代中国的政治制度-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》山西省运城市稷山县稷山中学2023届高三上学期第一次月考历史试题宁夏石嘴山市平罗中学2023届高三上学期第一次月考历史试题吉林省通化梅河口市第五中学2023届高三10月月考历史试题(已下线)专题一古代中国的政治小题狂练-高2023届二轮自创专题山东省潍坊市临朐县第一中学2022届高三9月月考历史试题河南省洛阳市汝阳县第一高级中学2024届高三上学期第一次月考历史试题重庆市第一中学2024届高三上学期开学考试历史试题(已下线)湖南省长沙市长郡中学2024届高三上学期月考(二)历史试题变式练习中国古代史河北省石家庄市正定县河北正中实验中学2024届高三上学期第一次半月考历史试题甘肃省武威市民勤县第一中学2020-2021学年高二下学期开学考试历史试题(文)黑龙江省大庆市东风中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题河南省郑州市河南省实验中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题新疆乌鲁木齐市第二十中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固(作业)【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新(作业)2021-2022学年高二历史单元复习过过过(统编版选择性必修1)-第二单元官员的选拔与管理【真题演练】2021-2022学年高二历史上学期课时同步精练巧练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理2021-2022学年高一历史链接教材精准变式练(中外历史纲要上)-第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固福建省三明第一中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第4课西汉与东汉——大一统国家的巩固【必刷题】2021-2022学年高二历史同步练习(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理(第1课时)2021-2022学年高二历史链接教材精准变式练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理河南省焦作市博爱县英才学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省大庆中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题河北省邯郸市大名县第一中学2021-2022学年高二10月半月考历史试题山东省日照市莒县第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题重庆市第七中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题吉林省长春市第二十九中学2021-2022学年高二上学期第二学程考试历史试题2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)黑龙江省大庆市东风中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题重庆市巫山县官渡中学2020-2021学年高二下学期期末历史试题浙江省桐庐中学2021-2022学年高二下学期5月检测历史试题 宁夏石嘴山市平罗中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题山东省淄博市2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)第二单元官员的选拔与管理(B卷·能力提升练)-【单元测试】高二历史分层训练AB卷(选择性必修1)(已下线)单元复习02官员的选拔与管理【过习题】-2022-2023学年高二历史单元复习过过过(统编版·选择性必修1)福建省泉州市泉州科技中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题第7课隋唐制度的变化与创新(课课练)-【圆梦课堂】2022-2023学年高一历史同步讲练备课优选(中外历史纲要上)山东省青岛第五十八中学2022-2023学年高一10月月考历史试题山东省临沂市平邑县第一中学2022-2023学年高二上学期期中模拟考试历史试题河南省信阳市淮滨县新时代学校2022-2023学年高二上学期期中模拟考试历史试题(C卷)河南省濮阳市第一高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河北省石家庄西山学校2021-2022学年高一4月月考历史试题辽宁省省内名校2022-2023学年高二12月联考历史试题河北省邯郸市魏县2021-2022学年高二11月月考历史试题贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022-2023学年高二12月月考历史试题河南省郑州市第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题四川省眉山市仁寿第一中学南校区2022-2023学年高二3月月考历史试题河南省郑州市第一〇二高级中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题广东省云浮市罗定中学城东学校2023-2024学年高二10月月考历史试题山东省青岛第十九中学2022-2023学年高一10月月考历史试题江西省赣州中学蓉江校区2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题陕西省汉中市城固县第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题河北省秦皇岛市第一中学(分校)2023-2024学年高一1月月考历史试题山东省济宁市第一中学2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题

名校

3 . 中国隋唐科举制、雅典梭伦的财产等级制、罗马的万民法,其相似的作用是

| A.拓宽了官吏选拔途径 | B.推动民主政治的发展 |

| C.扩大了统治基础 | D.实现了选贤任能 |

您最近一年使用:0次

2020-11-04更新

|

356次组卷

|

58卷引用:2010学年温州十校高三上学期联考期中考试历史试卷

2010学年温州十校高三上学期联考期中考试历史试卷2011届浙江省杭州外国语学校高三11月月考历史卷2011届浙江省杭州高中高三第七次月考文综历史卷2011届浙江省杭州师范大学附属中学高三适应性考试文综历史卷2011—2012学年福建省厦门第一中学高三第一学期期中考试文科历史试卷2011-2012学年安徽省蚌埠二中高二下学期期中考试历史试卷2013届黑龙江省大庆铁人中学高三上学期第二次阶段考试历史试卷2013届浙江省临海市白云高级中学高三第三次段考历史试卷2014届福建省福州市第八中学高三第二次质检历史试卷2013-2014年安徽师大附中高二下期期中历史试卷2016届天津一中高三零月考历史试卷12016届天津一中高三零月考历史试卷2重庆市铜梁县第一中学2018届高三11月月考历史试题河北省故城县高级中学2018届高三12月月考历史试题安徽省太湖中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题2013届天津市和平区高三第二次质量调查历史试题湖北省宜昌市第二中学2021届高三上学期起点考试历史试题四川省宜宾市南溪区第二中学2021届高三12月月考历史试题安徽省合肥市庐江县第五中学2023届高三上学期期中(第三次月考)考试历史试题2012年人教版高中历史必修一2.6罗马法的起源和发展练习卷2012-2013学年广东省佛山一中高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年吉林省实验中学高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年甘肃省天水一中高二下学期期末考试历史试卷2013-2014学年广东省中山市高一上学期期末考试历史试卷2014-2015学年河北永年县第二中学高一上期期末历史试卷2015-2016学年湖北孝感高级中学高一上期中历史试卷2015-2016学年新疆区石河子二中高二上期末考试历史卷2015-2016学年河南焦作博爱县一中高一上第一次月考历史试卷2015-2016学年湖北省黄石市第二中学高一上学期期中考试历史试卷2016-2017学年新疆兵团第二师华山中学高一上学期期末考试历史试卷甘肃省武威市第六中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题人教版历史必修一单元测试:第二单元 古代希腊罗马的政治制度2江西省横峰中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题广东省汕头市下蓬中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题江西省南康二中2017—2018学年高一第一学期第三次月考历史试卷广东省清远市清远一中实验学校2016-2017学年第一学期期末测试高二历史试题江西省樟树中学2017-2018学年人教版高一下学期第一次月考历史试题江西省上饶县中学2017-2018高一上学期第十七周半月考历史试题【全国百强校】宁夏育才中学2018-2019学年高二上学期第一次(9月)月考历史试题湖北省当阳二高2018-2019学年高一9月月考历史试卷湖北省巴东县第二高级中学2018-2019学年度高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】湖南省岳阳市第一中学2018-2019学年高一上学期第一次质量检测(期中)历史试题河北省安平中学2018-2019学年高一上学期第四次月考实验部历史试题湖南省怀化市中方县第一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题天津市第一中学2012-2013学年高二上学期期末考试历史试题吉林省长春市综合实验中学2018-2019学年高一上学期第三次月考历史试题河南省周口市淮阳县陈州高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河南省焦作市博爱县英才学校2020-2021学年高二上学期第五次考试历史试题内蒙古通辽市开鲁县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省莆田第十五中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题陕西省渭南市韩城市西庄中学2022届高三9月月考历史试题(已下线)专题01 中国古代政治文明的演进-2022届高三历史二轮复习专题进阶学案内蒙古包头市第四中学2020-2021学年高一上学期期中历史试题(已下线)第1课文明的产生与早期发展(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要下)2020-2021学年人教统编版高中历史必修中外历史纲要下第1课文明的产生与早期发展同步测试浙江省嘉兴市第五高级中学2021-2022学年高二10月月考历史试题黑龙江省伊春市铁力市马永顺中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题陕西省西安市西安中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

4 . 220年,魏王曹丕设立中正官取代乡里评议考察人才,中正由当地出身的朝官中“德充才盛”者担任,负责将本地士人状况考评定级,以供吏部选官参考。这一政策意在

| A.巩固门阀士族势力 | B.提升官员的道德与才能 |

| C.将选官权收归中央 | D.完善吏部考核官员程序 |

您最近一年使用:0次

2020-10-12更新

|

438次组卷

|

11卷引用:安徽省六安市舒城县舒州中学2021届高三12月月考历史试题

安徽省六安市舒城县舒州中学2021届高三12月月考历史试题江苏省南京市雨花台中学、山东省潍坊市部分学校2021届高三10月联考历史试题山东省潍坊市高密市等三县市2021届高三10月过程性检测历史试题苏鲁名校2020年10月过程性检测历史试题河北省石家庄市第二中学2021届高三上学期期中考试历史试题山东省菏泽市2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题(B卷)重庆市三峡名校联盟2020-2021学年高一12月联考历史试题河北省沧州市第一中学2021-2022学年高三下学期第一次月考历史试题山西省太原市第五中学2021-2022学年高二10月月考历史(文)试题山西省晋中市平遥县第二中学2022-2023学年高二8月月考历史试题陕西省西安市2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

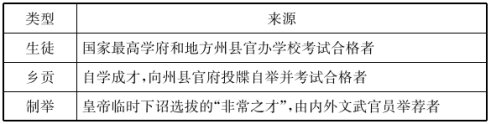

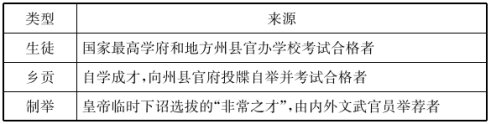

5 . 下表为唐朝科举考试考生的三种来源。由此可见,唐朝的科举考试

| A.继承了九品中正制的优点 | B.成为读书人入仕的唯一途径 |

| C.是自上而下选拔人才的制度 | D.体现了多种选拔方式的结合 |

您最近一年使用:0次

2020-09-10更新

|

204次组卷

|

9卷引用:安徽省六安市城南中学2021届高三上学期第一次月考历史试题

6 . 汉代,政府选官时的选举或考试,都实行分区定额。无论经济文化先进或落后的地区,都照人口比例来考选,同时郡县长官,例须避用本郡本县人。这些举措

| A.目的在于维系王朝统治 | B.使全国的经济文化发展趋向平衡 |

| C.缓解了中央和地方矛盾 | D.改变了世家大族垄断仕途的局面 |

您最近一年使用:0次

2020-06-21更新

|

519次组卷

|

13卷引用:皖江名校2020届高三决战高考最后一卷文科综合历史试题

皖江名校2020届高三决战高考最后一卷文科综合历史试题福建省漳州市龙海第二中学2021届高三上学期期初测试历史试题广东省深圳市深圳外国语学校2021届高三11月月考历史试题辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期第四次考试历史试题福建省厦门市湖滨中学2021届高三上学期期中考试历史试题吉林省长春市吉林省实验中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省大庆铁人中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第一单元古代中国的政治制度(能力提升)云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题湖南省娄底市春元中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省绵阳南山中学2021届高三3月月考历史试题2022年高考历史一轮复习讲练测-第一单元古代中国的政治制度福建省三明第一中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题

7 . 从察举到科举,中国封建社会的官僚选拔依据由“名”到“文”。尽管科举制作为选拔制度来说确实优于察举制,但察举制本身重“名”也是对未来官僚品行和口碑的一个确认,也有其自身制度的长处。这说明

| A.察举制保证了官员的品行 | B.选官过程中“文”比“名”重要 |

| C.察举制有其存在的合理性 | D.中国封建社会选官制度趋于完善 |

您最近一年使用:0次

2020-06-18更新

|

287次组卷

|

5卷引用:辽宁省沈阳市2020届高中三教学质量监测(三)文科综合历史试题

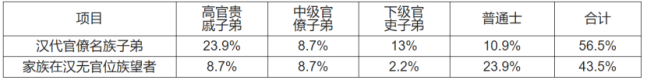

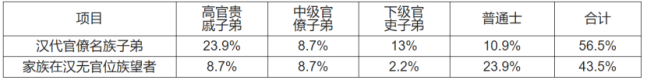

8 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-01更新

|

302次组卷

|

7卷引用:安徽省合肥七中、肥西农兴中学、合肥三十二中、合肥五中2020届高三冲刺最后一卷文综历史试题

9 . 魏晋前的四百年里,对良吏的评价标准以施行仁政与打击犯罪相并举。魏晋以降,政治环境的动荡与财政的紧张使统治阶层难以实行有效的吏治,对贪婪聚敛的行为也不加控制,吏治每况愈下,廉洁作为良吏的特征表现的明显。良吏群体特征的变化

| A.体现明显的时代特征 | B.催生门阀士族的制度 |

| C.导致选官制度的改革 | D.造成社会局势的动荡 |

您最近一年使用:0次

2020-05-17更新

|

112次组卷

|

4卷引用:2020届安徽省淮南市高三第二次模拟考试文科综合历史试题

10 . 据统计,东汉时期三公的家世连绵情况超过西汉。许多墓碑描述墓主时多用“奕世载德”“银艾不绝”“牧守相亚”“将相不辍”等词。这可用来说明当时

| A.门第决定政治生态 | B.君主专制超于强化 |

| C.选官标准发生异变 | D.宗教观念逐渐流行 |

您最近一年使用:0次

2020-05-11更新

|

73次组卷

|

2卷引用:2020届安徽省马鞍山市高三第二次教学质量检测文科综合历史试题