9 . 阅读下列材料,回答问题。

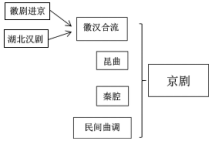

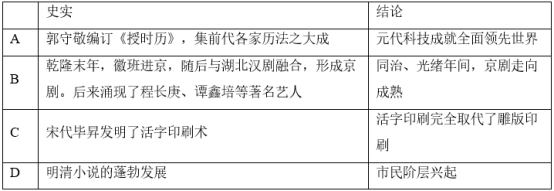

材料 京剧的孕育要从1790年开始。各大戏曲名班进京献艺,由此产生了京剧。京剧采取了简单且富有变化的板腔成为唱词的基本形式,语言贴近民间口语,易于艺人把握和民众理解。

两次鸦片战争之后,西方艺术、自然科学渐渐传入中国,社会上进步的思潮为京剧的进一步发展提供了养料。同治、光绪年间,江南经济发展,交通较为便利,北京戏班中的名角南下,由此京剧艺术在南方日渐流传开来。五四运动之后,中国逐渐变得开放,人们的戏曲观也得到改变,戏曲的文学性逐渐增强。在改编创作剧目时,强调结构严谨、语言优美。演员通过和笔者(文学界人士)接触,提高了戏曲演出的整体水平。抗日战争时期,民族矛盾与国内矛盾错综复杂,京剧工作者创造出集抗日、生产、教育为一体的新剧本,为抗战胜利发挥了积极作用。

新中国成立后,随着国家稳定,经济发展,人民生活日渐得到改善,京剧也慢慢开始复苏。随着当今世界的发展,人们越来越注重自己本民族的文化,因而我们要加强京剧文化的传承,以丰富自己的文化底蕴,为实现中华民族的伟大复兴作出贡献。

——摘编自李雅欣、段妍《论述京剧的孕育、形成、发展及其艺术特征》等

上述材料体现了京剧发展过程中的若干特征。从中概括一个特征,并结合所学知识加以说明。(要求:特征概括准确,史论结合,逻辑严密,表述清楚)