第十章夕阳西下的帝国统治:清朝(1840年以前)

第一节“康乾盛世”的治道………

第二节末代王朝的由盛转衰………

第三节………

根据材料并结合所学知识,对该目录省略部分增加两条或两方面内容,并说明增加理由。

| A.清朝时中国出现了资本主义萌芽 | B.重农抑商观念阻碍民间手工业发展 |

| C.清政府严格限制手工工场的规模 | D.封建制度阻碍新经济因素的成长 |

| A.推动了资本主义生产关系出现 | B.反映了重农抑商政策变化 |

| C.刺激了区域长途贩运贸易繁荣 | D.促进了民营手工业的发展 |

| A.官营手工工厂的兴盛 | B.国家重农抑商政策的松动 |

| C.资本主义萌芽的产生 | D.工业革命技术的交流传播 |

| A.商帮开始介入商品生产 | B.江南市镇体系发展起来 |

| C.家庭手工业已逐渐衰落 | D.棉纺织业出现雇佣关系 |

材料一 蝗灾是我国古代仅次于水旱灾害的自然灾害。徐光启认为,蝗灾的破坏性比水旱灾害更为强烈。早在殷商时代,我国就有了世界上最早的蝗灾记录。中国古代蝗灾的发生呈现不断增多的趋势。从公元前8世纪到公元2世纪,蝗灾的发生次数相对较少。公元2世纪达到第一个高峰,共发生21次,平均5年发生一次。从公元9世纪开始,蝗灾发生的频率越来越高,到公元14世纪又达到一个高峰,共发生38次,平均3年发生一次。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 中国历代政权对粮食安全问题是相当重视的,而且有一系列制度对粮食安全进行保障从土地政策来说,汉代早期,政府曾给无业流民发放林地,供其耕种、安居;从经费支持来说很多朝代都有减免赋税的政策,并发放贷款给农民购买耕牛、种子等农用品;从技术来说,政府组织编写图书来推广农业技术、发展水利等。从土地到资金到技术,政府都推出了保障粮食安全的措施。特别难得的是,在传统自然经济时代,政府就开始有意识地对粮食市场进行调节和干预。在丰年,以平价收购粮食进行储备,到荒年以较低的价格出售给农民,以平抑危机。

——摘编自洪蔚《古代中国的粮食安全与危机》

(1)根据材料一,概括中国古代蝗灾的特点,并结合所学知识谈谈蝗灾对中国古代统治的危害。

(2)根据材料二,归纳古代中国历代政权重视粮食安全的表现。

材料三 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给;安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明清时期,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

——摘编自许涤新.吴承明主编《中国资本主义发展史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明清之际手工业发展的特点。

| A.税收和户籍制度的变革 | B.工商皆本观念的普及 |

| C.国内外市场的不断扩大 | D.传统经济结构的剧变 |

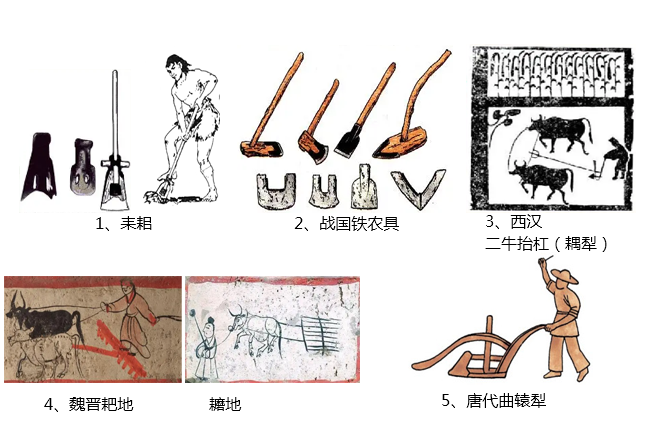

材料一 中国古代农具的发展变化

(1)根据材料一,概括中国农业生产工具的发展趋势,分析其对中国古代农业发展的作用。

材料二 新石器时代,关中平原和中原地区已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象。

进入明代后,原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,民之米谷向藉(凭借)外江商贩接济。”长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”成为定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(2)依据材料二和所学知识,简述中国古代产粮中心的,两次变迁,并分别分析其原因。

材料三 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县人张迁,贩售漆油等物品,致富数千金,于是购置田产,成为大地主。《清代全史》叙述:杭州人张瀚的祖先在(明朝)成化末年购织机一张从事纺织,织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。

(3)材料三中提及的人物从事的经济活动有哪几种?这几种经济活动对我国资本主义萌芽的发展分别产生了什么影响?

材料一 中国古代的棉花品种主要是亚洲棉,来自印度,主要传入路径有两条,一条是通过甘肃、新疆境内的“西北丝绸之路”,另一条则是经过四川、云南境内的“西南丝绸之路”……在古代先民的辛勤培育下,亚洲棉逐渐适应中国环境,棉花产量和品质逐渐提高。南宋时期,棉布虽未撼动桑麻织品在衣被市场的重要地位,但棉花种植已深入到长江流域。元朝统一后,随着南方棉纺织技术向北方迅速推广,棉花也受到了政府的重视,江南地区的税收政策也受到影响,有时收木棉布、绢丝、绵等物,棉布逐渐成为民众的主要衣料。明清时期,棉纺织业在江南的松江地区十分发达,还走上商品化的道路,出现了新的生产关系——资本主义萌芽。

——摘编自宋鑫秀《元代植棉研究》

材料二 棉花种植区域的扩大,促进了棉纺织业的发展。明清江南地区棉纺织业已成为家庭副业,家家户户从事纺纱,正德《松江府志》记有:“里媪晨抱纱入市,易木棉以归”。在制造织布的器具上,江南出现了专业化生产的作坊,布机以青浦黄渡徐氏最为有名,在专业化生产的引领下,江南地区出售纺织工具的店铺也随之发展起来,……明清时期江南已成为全国的棉纺织业中心,棉布除了满足当地人穿着外,大部分的棉布纷纷运往各地。

——摘编自黄康健《明清江南棉纺织业技术的理论化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南棉纺织业发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的影响。

| A.私营手工业占据了主导地位 | B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系 |

| C.江南出现以经济功能为主的工商业市镇 | D.白银逐步成为普遍流通的货币 |