| A.洋务运动开启了中国近代化 | B.戊戌变法要改良中国政治 |

| C.辛亥革命是矛盾发展的产物 | D.新文化运动促进思想解放 |

材料 《两岸新编中国近代史.晚清卷(上)》目录(部分)

| …… 第三章 近代的开端:鸦片战争 第四章 条约制度的建立及其影响 第五章 中华宗藩体系的控败与转型 第六章 太平天国的兴起与败亡 第七章 洋务运动与早期现代化 第八章 派系分合与晚清政局 第九章 从甲午战争到戊戌变法 第十章 义和团运动与二十世纪中国 第十一章 十年新政与清朝覆灭 第十二章 立宪运动与民间宪政诉求 第十三章 专制面临的挑战:新致的制度因境和伦理转提 …… |

| A.否定了辛亥革命的革命意义 | B.强调了资产阶级的局限性 |

| C.肯定了妥协带来的社会进步 | D.印证了改良道路的必要性 |

材料一 据《周礼》记载,在两千多年前,官方规定的跪拜礼仪就有九种不同的名目:稽首、顿首、空首、振动、吉拜、凶拜、奇拜、褒拜、肃拜。但是,这么多种类的跪拜礼仪并不是任何人可以自由选择、任意取之而用的。比方说,“空首”是头不至地的跪拜,最为方便,恭敬程度也就最低,成为君长对臣下的致意之用;头至地立即抬起为“顿首”,恭敬度就高些;而头至地还要稍作停留为“稽首”,恭敬程度最高,用作臣下对君上表达尊敬的礼节等等。在吃饭和喝酒的时候,无论是长辈为其夹菜还是递酒,都要先行跪拜才能品尝。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(1)依据材料,概括西周时期跪拜礼的特点。

材料二 1793 年,英王特使马戛尔尼来华,在谒见皇帝的礼仪上被中方要求其像藩属国一样三跪九叩,马戛尔尼表示可以像觐见自己国王那样行礼,这个答复使乾隆断然拒绝接见该使团。后来,马戛尔尼向乾隆施行的礼仪应该就是“长跪请安”的旗礼形式。同治十二年(1873 年),总理衙门与各国公使商定的《觐见礼单》中表明公使的觐见礼仪为五鞠躬。但是“此次觐见的礼仪规定被强调是一次清帝因各国需呈递国书而准许的特殊优待礼节,仅是一次特例而已,各国使臣以后不得援引为惯例,再行渎请”。

1891年,光绪皇帝接见六国公使。据晚清重臣荣庆记载,“总理衙门带使臣一员及翻译一员入,两大臣带引于前,自东门入,去帽一鞠躬,十二步二鞠躬,至主位三鞠躬,呈国书。”此次的觐见没有再像同治十二年一样进行几个月之久的礼仪交涉,而是作为无需商议的惯例来照行了。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(2)依据材料二并结合所学,解读清朝时期外国使节觐见礼仪的发展变化。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 1916年6月6日,中华民国大总统袁世凯去世,6月8日,国务院出台《丧礼大纲》八条,规定“凡官署营舰、海关下半旗,官吏停宴会、缠臂纱……民间辍乐七日,出殡日鸣炮百一响,京校辍课”。经大总统黎元洪与国务院商议后,决定葬礼“参酌中外典章”,中国礼典方面“只可酌采皇帝葬礼斟酌损益”,“其外国礼典则拟搜集德、美两国大总统国及各国元首之国葬礼互相参酌而成”。对此社会舆论极为愤懑,有人认为袁世凯“几如大行皇帝之丧礼”,诚为“民国之怪现象”。有人告诫议定袁氏丧仪诸人“勿忘项城(袁世凯)之死非于洪宪元年”,而是“中华民国五年六月六日”;将来“引项城灵柩出新华门者”,乃是“两行五色灿烂之共和国旗”。

——摘编自李斯涵《民国第一部〈国葬法〉的颁行与民初丧葬礼仪的变革》

(3)你如何看待材料三中关于袁世凯葬礼的不同主张?请自拟论题,并结合史实加以论证。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

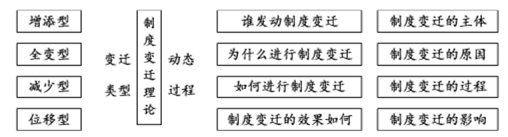

材料 制度变迁是新制度(或新制度结构)产生,并否定、扬弃或改变旧制度(或旧制度结构)的过程。制度变迁既是一个动态的现实过程,又是向更有效率的制度演化的过程。制度变迁可能在以下意义上发生:

说明:

①增添型:原有各种制度保存,产生新的制度。

②全变型:原有制度本身演变成新制度。

③减少型:原有制度结构中的一些制度因失去存在意义而消亡。

④位移型:在现有制度结构中,制度的性质种类不变,但相对地位发生了变化,从而使制度结构发生了变化。

——据[美]道格拉斯.C.诺斯《制度变迁理论》

结合中国近代史的相关史实,对材料所述制度变迁的某一种类型进行合理解读。

| A.两岸学者对辛亥革命的“革命性”还未达成共识 |

| B.研究者的不同立场决定了其对历史事件的认知 |

| C.文化差异是导致两地学者认识不同的主要原因 |

| D.内地的学者对辛亥革命的研究成果更具权威性 |

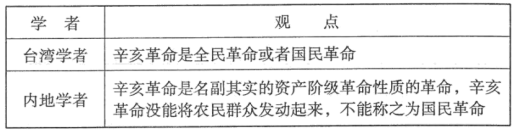

| 学者 | 观点 |

| 台湾学者 | 辛亥革命是全民革命或者国民革命 |

| 内地学者 | 辛亥革命是名副其实的资产阶级革命性质的革命,辛亥革命没能将农民群众发动起来,不能称之为国民革命。 |

| A.两岸学者对辛亥革命的“革命性”还未达成共识 |

| B.研究者的不同立场决定了其对历史事件的认知 |

| C.文化差异是导致两地学者认识不同的主要原因 |

| D.内地的学者对辛亥革命的研究成果更具权威性 |

回首一百多年以前的中国,我们想象中的中国女性裹着小脚,受“女子无才便是德”的道德规范羁绊而闭守家中。

梁启超认为,女性强弱和国家强弱成正比。女性不是天生衰弱,其衰弱是由于缠足和不受教育这两点。他批判女性缠足,极力主张女子受教育的必要性。1900年《清议报》登载了日本的《男女交际论》,“女权”一词在中国首次出现。从清末到民初,“女权”到处传播。女性论者认为她们也拥有“人权”,重点是女性如何贡献国家,主张“尽与男子一样的义务”,“摸索新角色”,“拒绝做女国民”。

1911年辛亥革命后,“女权”的讨论汇聚到是否应该拥有参政权。

1949年中华人民共和国成立后,男女平等原则被写进宪法。现代中国女性因积极参与社会活动,就业率高而受世界瞩目。按2000年的人口普查,中国女性占全国就业者的45.3%。

——摘编自(日)须藤瑞代《中国“女权”概念的变迁》

依据材料和所学,解读中国历史上女性地位的变迁。(要求:观点正确,史实充分,史论结合,逻辑清晰)

9 . 近代中国由于国家贫弱,染病的“身体”成为“国家”的文化隐喻。

| 病历表 | ||

| 姓名:叶海棠别名:海棠叶 |  | |

| 血统:中华民族 | ||

| 发病年份:1911年,及后延续十多年 | ||

| 发病背景 | •心脏老化,身体机能运作失常 •肢体长期受多种强悍病毒入侵,肌肉严重萎缩 | |

| 处置方式 | •换心 | |

| 术后反应 | •新心脏植入后多次产生排斥,跳动状态仍似旧心脏,身体机能仍处于衰弱状态 •强悍病毒不仅不能消灭,反籍新心脏出现排斥时乘机肆虐,导致头部、右腹有筋肉松脱现象,左肩膊萎缩症继续恶化 •病毒肆虐期间,先天免疫力曾一度发挥作用 | |

| 病情总结 | 危殆 | |

以上是一张虚拟的病历表,实为制作者对历史的一种解读(或阐释)。请结合所学,从政治角度谈谈你对这张病历表的理解。

要求:提取信息全面;运用知识准确;表述逻辑清晰。

材料 近代中国西学的传播(部分)

| 对西学的称谓 | “夷务”、“洋务”、“西学”、“新学” |

| 传入的新事物 | 西装、西餐、西式家具、西式婚礼、汽车、电话、电报、西洋影戏 |

| 外来词流行语 | 火轮车、逻辑、议会、同志、革命、德先生、赛先生、民主、苏维埃 |

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国近代史相关史实进行简要阐述。(要求:提取信息充分,观点明确合理,史论结合。)