材料 1920年1月12日,在北京政府教育部的推动下,白话文正式进入小学教材,深刻影响了中国文化和教育的发展进程。汉语言文字学家、教育家黎锦熙对此出力甚多。表 2 为黎锦熙在当时的部分言论。

表 2

中国向来革新的事业,不经过行政方面的一纸公文,在社会方面总不容易普及的。

这样的民智实在太赶不上这样的国体了,于是想凭借最高教育行政机关底权力,在教

育上谋几项重要的改革。

自己做的这些文章,都还脱不了绅士架子,总觉得“ 之乎者也” 不能不用,而“ 的么

哪呢” 究竟不是我们用的,而是他们——高小以下的学生们和粗识文字的平民用的。

——摘编自黎锦熙《国语运动史纲》根据材料并结合所学知识,评析“白话文进入小学教材”这一历史事件。

材料 清末民初,以月亮新知批评月食救护逐渐成为大众科普议题的焦点。在京师同文馆所教授的天文学知识中已包含对月食等天文现象的解释与推算。这些知识在当时的各大报刊也屡见不鲜。在晚清报刊中,曾出现较多批评清廷月食救护礼制的言论,但这些言论并未能动摇清廷月食救护的活动。进入民国后,月食救护才不再被作为国家制度予以强制执行,但民间社会依然盛行着传统的救护月食活动。知识分子见百姓还循例救月,往往怒其不争,尤以新文化运动前后最为激烈。20世纪20至40年代,商务印书馆、中华书局出版过不少介绍月亮新知的专著,从通俗教育的角度进行科普。到40年代时,民间救月现象已难见记载。

——摘编自黄兴涛《月亮的人文史:近代中国的月亮认知、书写和话语》

(1)根据材料,概括近代国人获取月亮新知的主要途径。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响近代国人的月亮认知的主要因素。

材料一 明清时期,因棉而兴的市镇在江南占有举足轻重的地位,它们沟通了棉纺织手工业者手工业作坊、牙行、外来客商,成为商品交易中心。棉布产品远销南洋群岛、日本、俄国、欧洲、北美等地,由于价廉物美在世界市场上所向披靡。这些市镇主要集中于松江府苏州府及其周边地区,以枫泾镇为例,镇上从事棉布交易的布号鳞次栉比,数以百计,还有众多的染坊、踏布坊,是一个棉布加工、贸易中心。《枫泾小志》说:“康熙初,里中多布局(布号),局中多雇染匠、研匠,皆江宁人,往来成群”。周围农家普遍以植棉、纺纱、织布为主业,大量棉花、棉纱、棉布拿到镇上出售,促使镇上商号生意持续兴隆。枫泾赛神会成为盛大的狂欢节,“赛神之举莫甚于枫泾”“互相夸耀,举国若狂,费几累万。”“贾而好儒”的枫泾镇在科考中也能大放异彩,明崇祯十六年,出现同榜四进士,乾隆二十二年,蔡以台又高中状元,形成了枫泾“状元文化”。

——据樊树志《江南市镇的早期城市化》等

材料二 近代以来,由于外国资本主义的经济侵略和中国经济落后的缘故,中国在对外贸易中存在着大量逆差,而在进口货物中则以棉、铁进口所占比例为最大。1910年张謇提出棉铁主义政策,主张“实业以振兴棉业之纺织为内维,扩充矿业之煤铁为外境。”要求以发展棉铁为龙头,大力振兴和发展近代工业,争取利权,减少贸易逆差。张謇担任农商部部长期间,颁布了一系列经济政策,贯彻其经济思想,推动实业救国。他的后半生一直在向社会各界以及政府决策部门大声呼吁,并且身体力行,反映了他对中国工业化的不懈追求和一贯努力。

——摘编自马克锋《试论棉铁主义的历史地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期棉纺织业发展的特点和影响。(2)根据材料二并结合所学知识,评述张謇的“棉铁主义”经济思想。

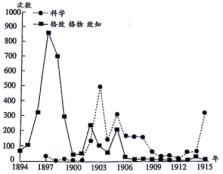

材料一 明末清初,在儒生明确意识到理学和心学的缺陷时,吸收外部思想资源就成为必要,格致之学由此勃兴,成为广泛引进西方科技知识的载体。而明末清初西方科技被译作“格致”,正可作为其标志。从1902年起,中国出现了一股放弃“格致”而改用“科学”的潮流。下图所示为1894年至1915年报刊言论中“格致”(包括格物与致知)和“科学”的使用次数。

——摘编自金观涛《观念史研究》

材料二 在1901—1902年出版的严复译作《原富》一书中,开始出现了“格致”“格物”和“科学”三词并用的现象。对这三个概念的分别使用,体现了严复对这三个概念的不同认识:“格致”和“格物”主要指代物理、化学等具体的自然科学,而“科学”则指向包括自然科学和社会科学在内的各门理论学科。严复在为《群学肆言》作序时,就提出了“群学何?用科学之律令,察民群之变端,以明既往,测方来也”。这表明他主张将科学研究的方法和手段运用于社会问题的研究,严复还认为政治学也应该被纳入科学的范畴。

——摘编自郑军《从“格致”到“科学”——近代国人科学观的演进》

材料三 中国人对“科学”所作的最早的权威性界说,见之于任鸿隽的文章。1915年,他在《科学》杂志的第一篇文章中说:“科学者,智识而有统系之大命。就广义言之,凡智识之分别部居,以类相从,井然独绎一事物者,皆得谓之科学。自狭义言之,则智识之关于某一现象,其推理重实验,其察物有条贯,而又能分别关联抽举其大例者,谓之科学。”至此,科学在中国,终于被确定为一种研究自然现象、社会现象的变化规律的系统学问;而科学的地位,也得到了中国知识分子的普遍认同,被安放在神圣的学术殿堂里了。

——摘编自李双璧《从“格致”到“科学”:中国近代科技观的演变轨迹》

(1)根据材料一、指出20世纪以来报刊言论中“科学”相对于“格致”(包括格物与致知)使用次数的变化,并结合所学知识解释这一变化的原因。(2)结合材料二、三和所学知识,分析近代国人科学观演进的影响。

材料一 宋代文学,以民间为依托的话本表现出强大的创造力和生命力,但因不容于封建社会上层,成就较小。由宋入元,话本为元杂剧创作提供了丰富的材料和经验。统治政策的改变也推动了大量文人自觉投入杂剧创作,他们既写现实生活,也写历史题材,极大地提高了杂剧的艺术水平,并开创了文人不依附于封建社会上层,而以民间文艺为依托的创作道路。至明清之际,出现了部分文人全身心投入小说创作,如施耐庵、罗贯中等。他们对传统话本小说、民间艺人的演出以及民间传说,用自己的学识和文学见解,进行艺术创造,诞生了白话长篇章回体小说《三国演义》和《水浒传》,深刻反映了人民群众对宽仁、信义、忠信等的肯定和赞扬,对专权、狡诈、残忍、嫉妒、昏庸的厌恶和嘲弄。

——摘编自康耀斌《中国古代文学发展分期新界说》

材料二 1917年,胡适在《新青年》上发文指出:“文学革命运动,不论古今中外,大概都是从‘文的形式’一方面下手,大概都是先要求语言文字文体等方面的大解放。”并提出“提倡白话文,反对文言文,提倡新文学,反对旧文学”。陈独秀也随之提出要推倒属于正统诗文一脉的“贵族文学”“古典文学”“山林文学”;要建设与起于民间白话文学有关的“国民文学”“写实文学”“社会文学”。这种新文学因为引入了古所“未有之物”,开辟了古所“未有之境”,注入了古所未有的“新思想和新精神”而具有现代属性,进而成就了一种新的文学传统。

——摘编自於可训《从近现代文学革新看传统的转化和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋以后文学发展的趋势。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代文学革命爆发的原因及其历史意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对文学发展的认识。

材料一 1923—1924年间,民族电影公司纷纷成立,国产影片开始抢占市场。1924年11月,中国共产党领导下的《电影周刊》正式创立,该刊审慎地选登民族电影人的创作理念,兼以介绍国外电影发展,以期潜移默化地引导电影观念。如该刊当月发表的《赤俄新影片》一文指出,“自经革命,无产阶级专权,其所表现,不同于‘富贵、情人’的美国资本主义的臭气逼人,浅一点的描画本国(俄国)无产阶级得政后的生活的安乐,深一点的直痛激地表露人无可解脱的悲哀”。

——摘编自马健《国民革命阶段中国共产党的电影报刊实践与电影观念宣讲考论》

材料二 “九一八事变”爆发后,中国电影界开始“向左转”,创作出一大批有时代担当、有社会意义的左翼电影作品。如《十字街头》描写了处于民族矛盾和阶级矛盾日益尖锐化的三十年代的青年们的苦网,和他们的最后觉醒,走向抗敌斗争的时代要求。《都会的早晨》描绘了分属于两个阶级的同父异母兄弟的不同人生,进而肯定劳动人民的善良与伟大,否定了资产阶级剥削者的虚伪与卑下。

——摘编自王纯菲《中国左翼电影的成长范式与价值重估》等

(1)根据材料一并结合所学,指出《电影周刊》创立的背景。(2)根据材料二并结合所学,指出左翼电影的创作宗旨。

材料 在五四时期,关于中国文明如何复兴问题,知识者主要持三种立场:胡适等《新青年》同人力主全盘西化,服膺欧洲中心主义的普遍文明论;梁启超等人在一战后展开了对西方文明的批判,希望生成世界新文明;辜鸿铭等传统主义者则决意“归宗儒家”,主张中国文化、文明的世界化。三种文明之间所构成的激烈对抗性,其实是世界范围内围绕现代性所展开的文明冲突的本土表征。实际上,文明不仅是一个社会的物质文化实践的整体性综合,也体现为对于人类未来命运的创造性想象,其目的是无限敞开人类社会发展的多元可能。

——摘编自韩琛《“再造文明”与复古革命世界史上的“五四”》

围绕“再造文明”,任选角度,自拟论题,运用中外历史知识加以论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)材料一 民国时期中国部分留美学生求学概况

| 姓名 | 毕业时间 | 论文内容概要 | 人生重大选择 |

| 蒋廷黻 1895—1965年 | 1923年 | 英国左派政党工党的施政及其对印度、中国的启发 | 回国从事外交史学教学;从事外交工作 |

| 雷海宗 1902—1962年 | 1927年 | 法国大革命前“重农学派”政治家杜尔哥的政治思想 | 回国任教;文化抗日;为新中国社会主义世界史学科奠基 |

| 皮名举 1907—1959年 | 1935年 | 结合德国强占胶州湾分析其远东政策;德国道路对中国有无借鉴价值;德国是否是中国抗击日本的可靠盟友 | 回国任教;支持抗日;制定的世界史教学纲要推广全国;在湖南师范学院任职时进行科学规划,促进学校、学科发展 |

| 吴于廑 1913—1993年 | 1946年 | 中国商周分封制与中世纪封建制度的相似大于差别 | 回国任教,桃李满天下;主编的世界史教材全国推广 |

——摘编自杨钊《民国时期留美西洋史学者与美国的西洋史学术传统一以博士论文为中心的考察》

材料二 晚清民国时期江苏一些女子职业教育机构,吸收国内外各种先进的教学经验和教学理念,不断地调整、改进、完善教学内容,以促使江苏女性在德、智、体、美、劳等方面得以全面发展。1922年颁布的《壬戌学制》整个地渗透着要求女子职业教育要具备紧密联系中国经济和生产发展,紧密联系人们生计和生活的功能。上海女子中西医学院旁边开办了一所附属女病医院,作为实习医院,以提高学生的实际应用能力。南通女工传习所不仅学习日常文化理论课,还将日常实习的优秀产品投入生产,并设立织绣局主要负责出售工作,分公司遍及海内外,如芝加哥、纽约等地均设有分公司。

——摘编自王金进《晚清和民国江苏女子职业教育研究(1840~1927)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括民国时期留美西洋史学生求学择业的特点,并分析原因。(2)根据材料二、概括江苏女子职业教育的特点,并结合所学知识简析其影响。

材料一 所谓的早期维新思想,大体是指1894年以前的维新思想,它的发展以1884年中法战争爆发为界分为前后两个时期:中法战争以前,它虽然与洋务思想存在某些歧异,但附属和依存于洋务思想;中法战争以后,它作为洋务思想的对立面而逐渐分离出来,表现出了更多的资本主义倾向……19世纪80年代,中外交往走向频繁,不少人(薛福成等)获得了留学或出使西方国家的机会,增加了对西方社会的切身体验。中法战争已经表明洋务措施不能使中国自强的事实,早期维新思想家转而要求采用西方民主政治形式,君民共主被提上日程,成为当时维新思想家宣传鼓吹的重点。“以商为战”则是早期维新思想家对“西学为用”思想的一种补充,这种思想是在19世纪70年代以后外国商品侵入日益扩大的情况下形成的,因而具有鲜明的爱国主义色彩。

——摘编自吴剑杰《论早期维新思想与洋务思想的分离》

材料二 五四新文化运动的领导者认为,儒家的思想专制是造成中国思想僵化和文化落后的主要原因,它通过文化的传播进入国民性中,尤其是作为官方意识形态的儒教和被偶像化的孔子,对中国社会产生了深刻的影响。事实上五四运动的先驱者在主张学习西方进步文化的同时,也是民族传统文化遗产的继承者。如李大钊、鲁迅等,其广泛传颂的文学作品无不受到中华优秀传统文化的影响。

“彻底西化”这种抉择推动了中国传统框架的突破,有利于传统文化惰性思想的消散,促进中国传统文化向现代转型。

——摘编自秦晓萌《五四新文化运动与中国传统文化的关系》

(1)根据材料一、概括中法战争后早期维新派有别于洋务派的主张,并结合所学知识分析早期维新思想与洋务思想分离的原因。(2)根据材料二、指出五四新文化运动与中国传统文化的关系。综合上述材料并结合所学知识,指出近代中国思想解放的核心内容。

材料一 李鸿章的工业化思想大体形成于19世纪70年代前期。他认为,经济工业化只能是近代化的第二步,而近代化的首要是“开明专制”。他认为,工业化是国家富强的关键,如煤铁五金之矿、铁路、电报等能增加税收。他认为只有广大百姓富裕了,才能让国家变强,安排扶持工商业的发展是政府应该做到的。

——摘编自古林萍《洋务运动时期李鸿章的工业化思想浅析》

材料二 孙中山在考察欧美各国工业化情况后,认识到欧美工业化不但没有消灭贫穷,反而使贫富差距越来越大。他强调,发展中国实业“惟所防者,则私人之垄断,即凡天然之富源,如煤铁、水力、矿油……与夫一切垄断性质之事业,悉当归国家经营,以所获利益,归之国家公用”。“要使国家富强,必先有一善良政府”。孙中山还认为,中国工业化的实现既要突出重点产业,也要兼顾一般产业。“凡是我们中国应兴事业,我们无资本,即借外国资本,我们无人才,即用外国人才,我们方法不好,即用外国方法”。他指出:“欲商业兴旺,必从制造业下手”,“盖机器之生产事业利于集中,故城市首先发达,以易致工人也。”

——摘编自宋正《孙中山工业化思想及其影响》

(1)根据材料,指出李鸿章和孙中山工业化思想的共通之处。(2)根据材料并结合所学知识,分别说明李鸿章、孙中山二人的工业化努力均以失败告终的原因。