| A.英国政府试图劝说中国放弃抗日 |

| B.中国政府赞同“非暴力不合作”运动 |

| C.甘地对中国人民抗日精神的赞赏 |

| D.民族解放运动斗争的方式因国情而异 |

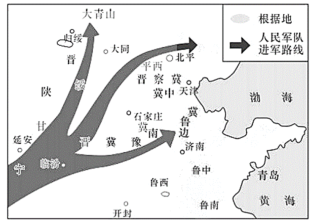

| A.红军转战陕北,国共军事对峙 | B.日本全面侵华,平津局势紧张 |

| C.内战全面爆发,华北战事频繁 | D.平津战役结束,长江以北解放 |

材料 通识教育也称通才教育,不以培养专门人才为目的,而以培养具有综合素质、全面发展的人才为旨归。抗战爆发后,清华、北大、南开三校经过转迁,在云南落脚,合组成西南联合大学。在课程设置上,西南联大贯彻通识教育思想,采用学分学年制、必修、选修三者合一的方式。大一不分院系,注重自然科学和社会科学的训练,“目的在使学生勿囿于一途,而得旁涉他门”。国民政府教育部曾试图以“部订”的意志统一各公私立大学的课程设置,西南联大提出了相反主张,认为“大学为最高学府,包罗万象,要当同归殊途,一致而百虑,岂可刻板文章,勒令从同?”联大所开课程涵盖人文、社科和自然科学三大门类,注重学科交叉,强调“文理渗透”。课程设置强制性与合理性统一,既有面向全校的共同必修课,也有大量的选修课。只要符合规定,化学系学生选修《杂剧与传奇》,物理系学生选修《元曲选》等,在当时都不算稀奇;加之宽松的旁听制,学生对课程选习尤为充裕。西南联大的通识教育课程效果非常显著,为莘莘学子贯通宏观知识奠定了坚实基础。为了保障课程实施有方,联大还建立了强大的师资队伍,汇聚了一批学贯中西的学术大师,课程具有很大的竞争性和吸引力。

——摘编自朱俊《简析西南联大通识教育课程设置品质及其现代意义》

(1)根据材料,概括指出西南联大课程设置改革的主要原则。

(2)根据材料并结合所学知识,分析西南联大课程设置改革的历史影响。

| A.专攻敌后战场的日军 | B.服从国民党的军事领导 |

| C.正准备发动百团大战 | D.贯彻执行全面抗战路线 |

材料 晚清以来,现代“民族”观念逐渐被引入。梁启超认为国民的独立自由是国家独立自由的前提,所以他的民族主义既肯定了人的基本权利和法律自由,也强调了国民拥有参与政治的权利。1917年李大钊比较明确地提出了“民族复兴”:的思想,认为“当以中华民族之复活为绝大之关键”。孙中山在“新三民主义”中也批评列强“不准弱小民族复兴”的观念。九一八事变爆发至整个抗战时期,“中华民族伟大复兴”成为中国最为响亮的政治口号和社会性全民话语之一。

——摘编自黄兴涛等《民国时期“中华民族复兴”观念之历史考察》

根据材料并结合所学中国近现代史的相关知识,围绕“民族复兴”自拟一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,史实引用合理,阐述须史论结合,逻辑严密,表述清晰)

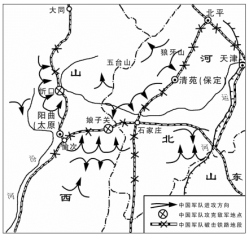

| A.日本由局部侵华走向全面侵华 | B.抗战的主战场发生了明显的变化 |

| C.抗战由战略防御转向战略反攻 | D.民族矛盾的激化推动全民族抗战 |

| A.“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀。” |

| B.“我们抱定必死的决心,保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!” |

| C.“革命血如花,推翻了专制,建设了共和,产生了民主中华。” |

| D.“我背上了子弹带,勇敢向前方” |

| A.淞沪会战 | B.徐州会战 | C.台儿庄大捷 | D.百团大战 |

| A.平型关大捷 | B.百团大战 | C.台儿庄战役 | D.长沙会战 |

材料一 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然境界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料二 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 1940年3月,中共中央发出党内指示,强调敌后政权在性质上是抗日民族统一战线政权。指示规定,在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。并指出,共产党在政权中的领导作用,是要靠党员的质量来保证的,而不必有更多的人数,不是要盛气凌人地要人家服从,而是要以党的正确政策和自己的模范工作,使别人愿意接受我们的建议。各抗日根据地比较认真地贯彻了三三制原则,陕甘宁边区,1941年根据三三制原则进行了改选。党外人士担任乡以上干部者有3592人,占总数三分之二。根据地内的开明绅士由此得以进入政权机构。

——摘编自张海鹏主编《中国近代史》等

(1)根据材料一、二,概括元朝地方行政制度有哪些创新?

(2)根据材料三,概括三三制特点,结合所学知识分析这一制度形成的原因。