材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

材料一 道光年间票号产生。票号又称票庄或汇兑庄,是晋商在全国贩销商货的基础上发展起来的。相传最早经营这项业务的是西玉成颜料庄,它在北京、天津、四川等地均设有分庄。起初,在京的山西同乡常把现银交给西玉成北京分庄,再凭北京分庄写的信,到西玉成总号取款。后来,西玉成总经理雷覆泰发现这种现款兑拨是一个生财之道,便开始专营这一业务,号名改为“日升昌”。

(1)依据材料一,指出票号的职能。结合所学,说明票号产生的条件。

材料二 1896年,盛宣怀在《自强大计折》中提出:“西人聚举国之财,为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行。中国亟宜仿办,毋任洋人银行,专我大利。……所谓挽外溢以足国者。”1897年,中国人自办的第一家商办银行——中国通商银行成立。

(2)结合材料二,分析盛宣怀办银行的目的。

材料三 1980年4月,邓小平在与世界银行行长麦克纳马拉的会谈中提到:“我们很穷,我们同世界失去了联系。我们需要世行帮我们赶上去。”同年5月15日,中国在世行的合法地位正式恢复。

2010年世界银行通过了发达国家向发展中国家转移投票权的改革方案,这次改革使中国在世行的投票权从2.77%提高到4.42%,成为世界银行第三大股东国,仅次于美国和日本。

(3)依据材料三,指出中国在世界银行地位的变化,并分析其原因。

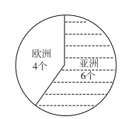

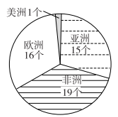

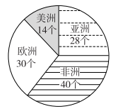

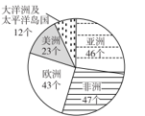

材料四

2014年10月24日,包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约,共同决定成立亚洲基础设施投资银行。亚洲基础设施投资银行是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构,重点支持基础设施建设,总部设在北京。

(4)结合所学,谈一谈亚洲基础设施投资银行的建立对世界经济的重要影响。

材料一 甲午战前,纵观整个知识分子阶层,除了王韬、黄遵宪等人明确称赞日本,主张学习日本外,大多数都持批评和否定的态度。尤其对日本改变祖宗成法,仿效西洋政治制度的做法不能接受,讽之为“东头西脚,不成东西”。

——《甲午战败对中国知识分子的影响》

材料二 1898年,康有为向光绪帝进呈他编写的《日本变政考》。此书分条记载了从明治元年(1868年)起至明治二十三年(1890年)止的明治维新的大事。康有为宣称“我朝变法,但采鉴于日本,一切已足”。光绪帝见到此书如获至宝,将它作为百日维新的指南。

——《康有为变法思想新探》

《时代周刊》是美国的时事性周刊之一,对国际重大事件进行跟踪报道。《时代周刊》对中国的报道有以下内容:

| 日 期 | 封面 |

| 1950年12月11日 | 封面人物是毛主席,标题是:红色中国的毛。 |

| 1954年5月10日 | 封面人物是周恩来总理,他身后的栅栏里关着一条“张牙舞爪”、“目露凶光”的青龙。 |

| 1972年3月6日 | 封面用汉字“友”把画面切割成几块,其中包括尼克松与毛泽东、周恩来的会面;尼克松一行参观长城、观看芭蕾舞《红色娘子军》等。 |

| 1979年1月1日 | 封面人物是邓小平,他被评为本年度的风云人物,宣称“邓小平代表了中国新时代的形象”。 |

| 1986年1月6日 | 封面人物是邓小平,他再一次成为年度风云人物。 |

| 1996年1月29日 | 封面人物巩俐是第一位登上《时代周刊》封面的华人艺人。 |

| 2002年11月18日 | 封面刊登了姚明身穿NBA休斯敦火箭队战袍的照片,被称为“巨人先生”。 |

| 2003年以来 | 登上《时代周刊》封面的中国影视、音乐、体育等各界人物不胜枚举。 |

(2)结合材料和所学,从“美国对中国态度变化的角度”对材料进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

A. | B. |

C. | D. |

材料一 5月4日下午,十几个学校的学生近3000人齐集天安门,人人手里拿着一面或两面白旗,上面写着“还我青岛”“取消二十一条”等(6月3日,上海)出现大规模的工厂罢工和商店罢市……6月28日和会对德和约签字,中国代表团拒绝出席此次全体会议,没有在该项和约上签字!

——金冲及《二十世纪史纲》

(1)材料一所记述的事件是 ,从材料一中归纳能够反映中国人坚决拒绝屈辱外交的具体史实。

材料二 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整。拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

(2)依据材料二,概括新中国一贯坚持的外交方针,指出其出台时国际关系的特点。

材料三 从中华人民共和国成立至60年代末,中国游离于国际社会之外,几乎不参加任何国际组织。1971年10月,第26届联大恢复了中国在联合国的合法席位。但直到80年代,中国对国际社会只是谨慎和有限的参与。而到90年代中期,中国参加的国际组织达600多个。

——颜声毅《当代中国外交》

(3)依据材料三,概括新中国成立以来,中国对国际社会态度的变化趋势,结合所学分析影响其变化的国内外因素。

①图1毛泽东和斯大林的握手,打破了帝国主义孤立、封锁中国的政策

②图2毛泽东和尼克松的握手,标志着中美正式建交

③图3联合国安理会五大常任理事国首脑的握手,表明中国积极开展以联合国为中心的多边外交

| A.①②③ | B.①② | C.②③ | D.①③ |

| A.中国发展模式决定了世界走向 | B.各国发展道路应适应本国国情 |

| C.中国倡导互惠互利与合作共赢 | D.中国综合国力尚未在世界前列 |

| A.中国政府反对军事干预解决争端 |

| B.中国政府反对联合国安理会决议 |

| C.联合国的军事行动违背了大国一致原则 |

| D.联合国大会职责是维护世界和平与安全 |

材料一 民国共和,礼仪渐减,一切官场仪仗,如衔牌等件,亦皆废置,不尚繁文。近见缙绅士庶人家,每至丧葬出殡,炫耀街衢,至今惯用前清某太夫人衔牌,及旗伞大锣,“肃静回避”“前清举人进士”“某科翰林”及“乐善好施”等牌,亦当衔牌之用,甚至皂隶贱役,亦且假袭官衔。道途见之,每每嗤鼻。此辈者,半皆欺饰庸愚耳目,假作炫耀之资耳。

——胡朴安《中华全国风俗志》

(1)依据材料一说明民国时期礼仪风俗变化的状况。结合所学知识分析其原因。

材料二 在第二次世界大战临近结束的1945年4月25日,联合国家国际组织会议在美国旧金山市开幕,来自50个国家的代表出席了会议。举行公开会议时,由美、苏、英、中四大国首席代表轮流担任主席,以示大国的团结。安理会被授予了“维持国际和平及安全之主要责任”,“应断定任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为之是否存在”,并推荐调停这些争端的方法。安全理事会由11个理事国组成,其中包括美、苏、英、中、法5个常任理事国。安理会关于一切事项的决议,应以非常任理事国的多数票和全体常任理事国的同意票通过之。

——摘编自袁明主编《国际关系史》

(2)与第一次世界大战结束后的巴黎和会相比,第二次世界大战后中国的国际地位发生了怎样的变化?说明变化的原因。

材料三 新民主主义经济体制,是实行计划管理与市场调节相结合、指令性计划与指导性计划相结合、计划管理以市场为基础的管理体制。1953年国家转入大规模经济建设并宣布向苏联模式的社会主义过渡以后,随着国民经济紧运行(注:大意是指在资源紧张的情况下加速国民经济建设)和社会主义改造的推进,为了与这种经济紧运行和逐步单一的公有制相适应,在管理体制方面,也逐渐由以市场为基础的计划与市场相结合转向计划经济,到1956年底,随着社会主义改造的基本完成,生产要素市场基本消亡,产品市场也在国家的计划控制之下,形成了以指令性计划为主、指导性计划为辅的计划经济体制。

——武力主编《中华人民共和国经济简史》

(3)依据材料三分析20世纪50年代中期中国经济体制的变化,说明变化的原因。20世纪末期,中国的经济体制又发生了什么变化?

(4)阅读下表并结合所学知识,划分新中国科学事业发展变化的历史阶段,概括所分各阶段的特点。选择你所划分的任意一个阶段,分析其原因和影响。

| 年代 | 重大事件和政策 |

| 1949年11月 | 中国科学院成立。 |

| 1950年8月 | 中华全国自然科学工作者代表会议召开。 |

| 1956年1月 | 全国知识分子间题会议召开,提出“向科学进军”的口号,承认大部分知识分子已经是工人阶级的一部分。 |

| 1957年3月 | 全国宣传工作会议召开,提出大多数知识分子的世界观基本上是资产阶级的,属于资产阶级的知识分子。 |

| 50年代末到 60年代前期 | 在知识界中反对白专道路(注:“白专”指潜心科研,不跟风“左”倾思潮),批判资产阶级学术思想,要求知识分子劳动化。 |

| 1966年到 1976年 | 科技战线被视为“资产阶级的世袭领地”和执行“修正主义路线”而受到批判,知识分子被打成反动学术权威,科研工作停顿。 |

| 1978年3月 | 全国科学大会召开,提出科学技术是生产力,知识分子是工人阶级的一部分。 |

| 1995年5月 | 全国科技大会召开,强调“科学技术是第一生产力”,全面实施“科教兴国”战略。 |