| A.君主专制的加强 | B.避免造成机构的重叠 |

| C.台谏分置的弊端 | D.加强监察制度的权威 |

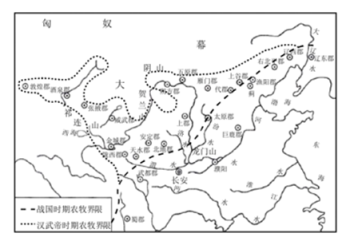

| A.统一封建王朝的建立 | B.政府边疆政策的影响 |

| C.北方气候条件的恶化 | D.文化融合趋势的加强 |

| A.直接干预经济力度加大 | B.国民经济持续高速发展 |

| C.社会福利制度不断发展 | D.社会贫富差距不断缩小 |

材料一 汉武帝时期,对“三公”进行了改制:一是尚书令由从前单纯为皇帝管理奏章文书发展到有权处理政务,出纳掌奏,操持机柄;二是侍从、散骑、常侍、给事中等加官,有权出入禁中,随从皇帝,以备“顾问应对”;三是一些皇帝的心腹大臣,如大司马、前后左右大将军等,因得到宠信,也被加上侍中或给事中的头衔,参与中枢决策。到光武帝时期,“三公”有事反借尚书以达上,“三公”举荐的官吏反要由尚书“澄洗清浊,覆实虚滥,以定取舍”。这样,尚书台实际上取代了三公府的地位,“三公但受成事而已”。

——摘编自史仲文、胡晓林主编《中国全史》

材料二 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议:会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一、二,概括汉代“三公”改制的措施和唐代尚书省的职权变化。

(2)综合材料并结合所学知识,说明中国古代中枢权力的演变趋势及其积极影响。

| A.官员选拔利于国家管理 | B.官制由人治向法治转型 |

| C.贵族政治让位官僚政治 | D.君主专制取代官僚政治 |

材料一 中国历代统治者对乡村的治理大致可以分为三个阶段,第一阶段自夏商周至隋文帝开皇十五年(公元595年)。夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡领县的“郡县制”在各国推行后,乡、里以上行政组织渐具雏形,成为基层组织。秦汉时期实行郡县制,廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。第二阶段大致为隋唐、两宋时期。隋朝乡的基层官吏数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。唐朝对城邑之外纷繁杂乱的各种聚落形态,进行全面规范和整顿,不仅从名称上统一为村,而且从法律上实施统一管理,职责完备,国家力量向基层社会进一步渗透。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体。保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。但到了近代,原有的保甲制越来越不适应农村的社会现实,最终在清朝末年为乡镇地方自治所取代。

——摘编自唐鸣刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

材料二 “光荣革命”后,英国社会事业的重点是救济贫困,组织形态以教会和慈善组织自发为主。18世纪20年代以后,教区相继建立济贫院,“济贫院体制”逐渐发展。到18世纪70年代,全国约有2000所这样的济贫院。19世纪30年代起,议会先后通过修订《济贫法》(1834年),颁布《公共卫生法》(1848年)《初等教育法》(1870年)等,要求政府承担更多扶助贫困和提供基础教育的责任,并增设济贫部(1847年)地方事务部(1871年)教育部(1899年)等政府机构,搭建起管理社会事业的基础框架。

——摘编自王薇《英国推动社会治理现代化的主要历程、特点及启示》

(1)根据材料一,概括中国古代乡村治理变革的基本趋势及其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪英国社会治理的变化并分析产生变化的原因。

| A.部落血缘色彩增多 | B.国家政权的强化 |

| C.财产地域观念淡化 | D.等级制度的瓦解 |

| A.中国外交基本方针得以改变 | B.中国外交政策开始走向成熟 |

| C.国际格局已发生了根本变化 | D.政治格局多极化趋势已出现 |

| A.唐宋君主专制权力呈现弱化趋势 | B.政治体制受到现实需要的制约 |

| C.政治体制变动的随意性太大 | D.行政效率提高、相权得到增强 |

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)