| A.保证了农民的生产耕作时间 | B.促进农产品商品化 |

| C.减轻政府对农民的人身控制 | D.催生新的经济因素 |

| A.外戚势力的扩大 | B.门阀士族的衰落 |

| C.妇女地位的提高 | D.君主权力的强化 |

| A.贵族政治仍占据主导地位 | B.分封子弟成为皇权的工具 |

| C.血缘纽带是封建统治基础 | D.宗法伦理具有顽强生命力 |

材料范仲淹(989年8月29日—1052年5月20日),北宋大中祥符八年(1015年),苦读及第。在地方上每到一地,兴修水利,培养人才,保土安民,政绩斐然,真正做到了为官一任,造福一方。在他离任时,百姓常常拦住传旨使臣的路,要求朝廷让范仲淹继续留任。庆历年间,针对国家贫弱的问题,他上书仁宗,提出“讲求武备、整顿吏治”等改革主张。在生活上,平时居家不吃两样荤菜,妻子儿女的衣食只求温饱,一直到晚年,都没建造一座像样的宅第,死后连件新衣服都没有。然而他喜欢将钱财送给别人,待人亲热敦厚,乐于替人家办好事。范仲淹将财产悉数捐出设立义庄。在他亲自草拟的十三条义庄规矩中规定:乡里、外姻、亲戚,如贫窘中非次急难,或遇年饥不能度日,诸房同共相度诣实,即于义田米内量行济助。当时的贤士,很多是在他的指导和荐拔下成长起来的。他的行动和思想,赢得身前身后几代人的敬仰。为官之地的百姓无论哪族人民,常常画他的肖像,给他立生祠。他去世的噩耗传到各地,人们深为叹息,凡是他从政过的地方,老百姓纷纷为他建祠,痛哭哀悼,斋戒三天。历代仁人志士也以范仲淹为楷模。今天,范仲淹的精神和思想仍闪耀着奋发向上的思想光辉。

——摘编自诸葛忆兵《范仲淹传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括范仲淹的功绩。(2)根据材料并结合所学知识,提炼范仲淹身上体现的传统文化精神。

| A.内阁权力的不断膨胀 | B.理学影响社会发展 |

| C.行政机制的理性运行 | D.君臣关系愈发和谐 |

时间 | 诏令内容 |

至德元年(756年) | “诸道得召人纳钱,给空名告身,授官勋邑号” |

广德二年(764年) | “天下州县,各量定酤酒户,随月纳税” |

建中四年(783年) | “凡屋两架为一间……上价间出钱二千,中价一千,下价五百” |

| A.力图解决财政困难 | B.积极应对安史之乱 |

| C.严守重农抑商政策 | D.已开始实施两税法 |

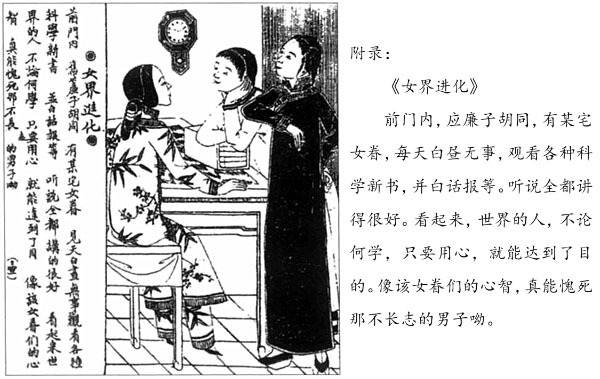

“女界进化”

材料 如图为北京《浅说日日新闻画报》(1909年9月)刊发的《女界进化》。

提取材料信息,对画报描绘的“女界进化”现象加以阐释。

| A.士大夫“共治”意识增强 | B.恪守祖宗之法成为惯例 |

| C.君主专制统治出现危机 | D.官僚政治运作体系缜密 |

材料一 据《闽书》记载,明初以来,除提供征派差役依据之外,里甲“祭祀、乡饮、迎春等事,皆其措办”,清朝则增加了宣读圣谕、倡导互助等新职能。里长和甲首多以宗族为中心,控制族内的人丁和田产,根据实际需要设置相应职务,形成了相当严密的赋役共同体。明清统治者制定了不少乡村治理的律令条规,还允许各地的家训族规成为国家律令的补充。福建地方官府大多要求基层“粮户归宗”,即承认里长和甲首的世袭特权,承认致仕归乡官僚的社会影响力,承认乡村社会的宗族自治,从而维护“服赋役而隶版籍”的统治秩序。

——据郑振满《明清福建的里甲户籍与家族组织》等

材料二 中世纪晚期的英国,村镇、庄园、教区共同构成了乡村基层组织,它们之间各自独立履行职权,又相互牵制和争夺。在这种形势下,村民们得以开展自我管理,乡村管理者由村民集体选举产生。那些具有法律知识的乡绅逐渐跻身治安法官之列,而约曼(富裕农民)则逐渐成为陪审团的主体。大量乡绅和约曼家庭的子弟,逐渐占据财政部、枢密院、议会等中央机关的要职,挑战贵族对官职的垄断地位。村庄共同体逐渐摒弃了血缘关系纽带,形成基于地域的具有共同担当、共同抵御的集体意识。

——据侯建新《中英封建晚期乡村组织比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清福建地方乡村治理的特点及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较明清福建和中世纪晚期英国乡村治理方式的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中英乡村治理方式的认识。

材料 记注制度是从西周开始的史官实时、连续地记载当世君主言行的制度,该制度的兴衰与史权(史官权力)强弱紧密相关。下表是中国古代四个时期史权的变化情况。

| 从西周末到春秋 | 周人重视“以史制君”,记注制度应运而生,春秋时期发展到相当完备的程度。史官特别注重“记过”——即直书当世君主过错并公之于众。这使得史权达到了此后任何时代都难以企及的高度 |

| 从战国到秦代 | 法家思想强调君主操纵臣僚﹐臣僚无权制约君主。记注制度由此失去存在的理论基础,逐渐走向消亡。其结果是战国至秦代的史官只能“记功”不敢“记过”,史权荡然无存 |

| 从西汉到唐高宗朝 | 秦朝二世而亡的历史教训促使汉初统治集团重新承认“以史制君”的必要性。东汉章帝朝出现撰述型《起居注》,经过两晋南朝的发展演进,到北魏孝文帝朝正式重建记注制度 |

| 从唐高宗朝到清代 | 君主再度打击记注制度,但他们的主要方式不再是像战国秦代那样直接废除该制度,而是在形式上保留该制度的同时对其加以“改造”,挖空了其监督君主的精神内核。史权最终蜕变为君权的附庸 |

——摘编自杨德会《中国古代史权演变考论——以记注制度变迁为中心》

(1)根据材料,概括中国古代史权演变的历史趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析不同时期中国古代史权变化的主要原因,并对这一制度的演变加以评价。