材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 清王朝首先划定了民族之间的活动边界,限制族际人口流动;其次,在户籍管理上实行差别化的户籍制度,一是户籍有普通籍和特别籍之分,把满族、蒙古族等民族归在特别籍内,在特别籍内进行旗籍和藩籍的划分等;在管理体制上区分内外,这个区别有关内、关外之别。在国家的民族政策中,各民族的“自主权”越来越少。清王朝对少数民族地区的封禁制度,也是清王朝专制的具体体现。清王朝的民族政策覆盖少数民族政治、经济、教育等各个领域,但是无论是政治制度的改革,还是经济制度的改革,都是以王朝统治服务为根本宗旨,而不是以天下苍生为念。

——摘编自董文强《清朝民族政策的历史进步与局限》

材料三 1949年9月,《共同纲领》指出:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1956年,毛泽东在《论十大关系》中把民族关系列为第六大关系,又强调指出:“我们必须搞好汉族和少数民族的关系,巩固各民族的团结”。1979年,中共中央批转的《新的历史时期统一战线的方针任务》指出:“为了胜利地向四个现代化进军,一定要搞好汉族和少数民族的关系,加强各民族团结。”2009年,胡锦涛在讲话中指出:“党中央确立了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题,还强调全国各族人民大团结的政治基础、物质基础、思想基础、群众基础、制度基础等日益深厚牢固。”

——摘编自肖锐《新中国60年民族政策的主线》

材料四 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

(1)根据材料一并结合所学知识概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述清王朝处理民族关系的举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新中国成立60年来民族政策的主线,并说明围绕这一主线新中国采取的政策和措施。

(4)根据材料四,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

“春秋决狱”案例

案例一“甲无子,拾道旁弃儿乙养之,以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙,甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。《诗》云:螟蛉有子,蜾蠃负之。《春秋》之义;父为子隐,甲宜匿乙而不当坐。”

案例二“甲有子乙以乞丙,乙后长大,而丙所成育。甲因酒色谓乙曰:汝是吾子。乙怒杖甲二十。甲以乙本是其子,不胜其忿,自告县官。仲舒断之曰:甲生乙,不能长育,以乞丙,于义已绝矣。虽杖甲,不应坐。”

案例三“甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论?或曰殴父也,当枭首。论曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒,君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

案例四“甲夫乙将船,会海风盛,船没溺流死,不得葬。四月,甲母丙即嫁甲,欲皆何论。或曰,甲夫死末葬,法无许嫁,以私为人妻,当弃市。议曰:臣愚以为《春秋》之义言,夫人归于齐,言夫死无男,有更嫁之道也。妇人无专制擅恣之行,听从为顺,嫁之者归也,甲又尊者所嫁,无淫行之心,非私为人妻也。明于决事,皆无罪名,不当坐。”

——据俞荣根《贵和求和的司法文化——以“春秋决狱”为例》

(1)指出以上案例反映出的社会治理的特征?

(2)结合所学知识,对案例中的司法现象进行评析。

材料 《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》(1904年)

| 办学宗旨 | “以蒙养院辅助家庭教育,以家庭教育包括女学。”即根据当时的条件,规定幼儿教育以家庭为主,以蒙养院的教育为辅,女子在家庭中接受教育。 |

| 主要措施 | 一是,“令各省学堂将《孝经》《四书》《列女传》《女诫》《女训》及《教女遗规》等书,择其最切要而极明显者,分别依次浅深,明白解说,编成一书,并附以图,至多不得过两卷,每家散给一本。” 二是,“选取外国家庭教育之书,择其平正简易,与中国妇道妇职不相悖者,“广为译书刊布”,使每个中国家庭都有一本外国家庭教育书籍。 三是,将“初等小学识字课本及小学前二年之各种教科书”由地方官广为散发。 |

| 保育方针 | “专在发育其身心,渐启其心知,使之远于浇薄之恶风、习于善良之轨范”;“当体察幼儿身体气力之所能为,心力知觉之所能及,断不可强授以难记难解之事,或使为疲乏过度之业”;“儿童性情极好模仿,务专意示以善良之事物,使则效之,孟母三迁即此意也”。 |

| 保育课程 | 游戏、歌谣、谈话、手技。“手眼习用于有用之处”作为开发幼儿心智意趣的重要途径。 |

| 师资建设 | “女师范生为保姆以教之”兼以乳媪和节妇以及谋生之贫妇。 |

——摘编自吴洪成《论清末学前教育立法》

根据材料并结合所学知识,对清政府颁布的《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》加以评析。

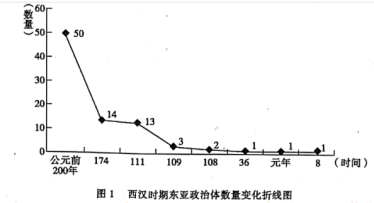

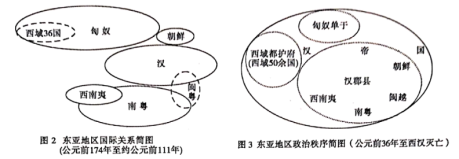

有学者在研究西汉时期东亚政治形势时制作了以下三幅示意图,请从以下图示中任意提取西汉时期东亚政治形势演变的一个趋势并结合所学知识进行评析。

图1.西汉时东亚政治体数量变化折线图

图2.东亚地区国际关系简图(公元前174年至约公元前111年)

图3.东亚地区政治秩序简图(公元前36年至西汉灭亡)

材料一 洪武三十年(1397年),翰林学士刘三吾(1313—1400年)等主持会试,录取了52名进士,都是南方人。一时间北方举子联名上疏,怀疑作为南方人的刘三吾偏袒其老乡。朱元璋大怒,命令侍读张信等12人重新阅卷,要求增录北方落第举子入仕。但复阅者均认定此前的评卷并无偏差,建议维持原录取结果不变。朱元璋更加生气,下令将张信等20余人处死,刘三吾等人发配戍边,又亲自策问、阅卷,录取了61名进士,全是北方人。明朝宣德二年(1427年)则干脆取消了对进士的统一录取,改按地域分配名额,南榜分配60%,北榜分配40%,后来又增设了中榜,改为南榜55%,北榜35%,中榜10%。这就是明朝著名的“南北榜”(亦称“春夏榜”)案,其实这并不是一次真正意义上的科场弊案。

——摘编自张剑锋《用人为什么要五湖四海?》

材料二 科举“一切以程文为取留”,是注重公平与公正的考试制度,但科举并不仅仅是一种考试制度。科举与政治息息相关,多数政治家通过科场登上历史舞台。这就使得科举取士在注重考试公平的同时,还要注重政治上的公平。“南北榜”案并不仅仅是一场惩治科场舞弊案。

——摘编自王元林等《考试公平与区域公平的博弈——洪武丁丑会试南北榜案重新解读》

根据以上材料并结合所学知识,对“南北榜”案最终结局进行评析。

材料一 文官制度从源头上讲来自中国的科举制度。科举制度是中国封建社会中后期的一种选官制度。科举即分科取士,它是采用公开考试方式选拔人才的一种制度,其实质为公开、平等、竞争、择优。考试通常分为地方上的乡试、中央的省试与殿试。科举考试有秀才、明经、俊士、进士等多种科目,考试内容有时务策、帖经、杂文等。科举制度创建于隋朝开皇七年(公元587年),经历唐的兴盛,宋的改革,明的强化直至清末光绪三十一年(公元1905年)废止,共一千三百余年。作为中国封建社会中后期重要的选官制度,科举制度不仅为历代封建王朝选取了难以计数的官吏,对封建社会中后期的政治、经济、文化都产生了深远的影响,而且被西方国家吸收逐渐形成和建立了具有世界意义的现代文官制度。

——摘编自《科举制度的世界影响》

材料二 1829年,杰克逊入主白宫,开始实行“分赃制”。其特点是:甲党上台后,立即斥退大批政府官员,而让在竞选中有功的本党党徒填补这些空位。乙党上台后,亦如法炮制。这些官员们在任职期间,贪赃枉法,营私舞弊,无所不为。

为了纠正这些弊端,美国于1883年颁布了文官制度条例,即“彭德尔顿法”。主要内容是:成立由3人组成的美国文官委员会负责制定文官管理细则,主管文官考试和录用、保障文官权益等;通过公开考试择优录用文官,文官考核和工资以实绩为依据,公布待补文官职位缺额;经考试录用的文官实行常任制,由法律保障其职位,不得任意撤换;受到惩罚的文官,有权提出申诉等;文官不得提供政治捐款。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,具体说明美国文官制度是如何借鉴中国科举制度的?

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析美国文官制度。

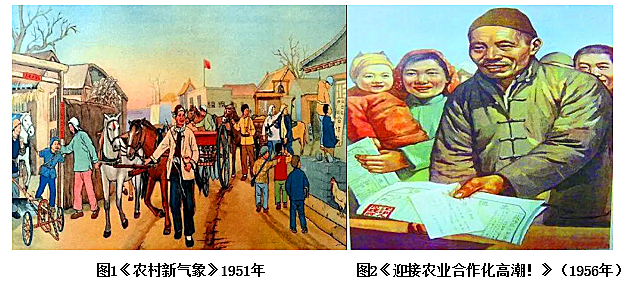

材料

结合图片创作的时代背景,自拟论题,写一篇历史评析短文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

| 进士及第方式 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否和及第等级由皇帝决定。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》等

材料二 一方面承负沉重的外部压力,一方面鉴于五代时期内部变乱频仍、政权倏忽更迭的教训,“稳定至上”始终是赵宋王朝内政措置的目标。外部压力当前,宋代的军力不振,一直被人诟病:“一个以军人为首脑而组成的国家,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。”

——据邓小南《一个“生于忧患,长于忧患”的朝代》

根据材料一、二并结合所学知识,对宋代的立国特色加以评析。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)材料

——摘编自苗中泉《从三强并立到帝国秩存一一西汉时期东亚国际体系的演变》

有学者在研究西汉时期东亚政治形势时制作了以上三幅示意图。请从以上图示中任意提取西汉时期东亚政治形势演变的一个趋势并结合所学知识进行评析。

材料:张之洞被誉为晚清“第一通晓学务之人”,他在教育方面的贡献是非常突出的。

时间 | 事件 |

1887年 | 时任两广总督的张之洞奏请开办广东水陆师学堂各一所。聘请外籍教师任教,学生学习外语、制造、轮船驾驶、攻战、枪炮等课程。 |

1896年 | 张之洞上呈《选派学生出洋肄业折》,提出“选派已通西文之学生出洋肄业”。 |

1898年 | 张之洞发表《劝学篇》,力倡新学,提出他最早的一个近代学制的构想:“京师省会为大学堂,道府为中学堂,州县为小学堂。” |

1902年 | 张之洞与湖北巡抚端方上奏《筹定学堂规模次第兴办折》,形成了湖北学制体系。 |

1903年 | 张之洞等奏拟的《奏定学堂章程》颁布,规定:“无论何等学堂,均以忠孝为本,中国经史之学为基……而后以西学瀹(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用。” |

1905年 | 张之洞等官员联名奏请清政府立停科举,提出“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心……学堂决无大兴之望”,获准。 |

——摘编自苑书义《张之洞与中国近代化》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代张之洞教育活动”,自拟论题,进行评述。(要求:史论结合,论述充分,逻辑严密,表述清晰。)