| A.突出了宪法的核心地位 | B.强调了立法机构的作用 |

| C.弱化了国王的权威地位 | D.体现了部落习惯法特征 |

材料 “旧称边疆为‘化外’,亦代表着文化的观点。所谓‘化外’,就是蛮荒未开化的区域。文化一词,本含有耕作的意思。中国传统文化,是农业文化,所以凡生产技术,尚未达到农耕阶段者,统称之为边疆。”“东南诸省,以海为界,本是国界,而并不被视为边疆;反之,甘青川康,地居腹心,而反被称为边疆。这明明不是指国界上的边疆,而是指文化上的边疆”;而“文化上的边疆,系指国内许多语言、风俗、信仰以及生活方式不同的民族言,所以亦是民族上的边疆”。

——汪洪亮《以文化之名:民国时期政学两界对“中国式边疆”现代化的思考》

围绕材料并结合中国古代史相关知识,自拟与“边疆治理”相关的论题,予以论述(要求:论点明确,论述清晰,史论结合)材料一 14世纪末,英王亨利五世正式在法律文件上使用英语。通讯交流的革命,尤其是印刷的革命则使英语有可能以文字的形式出版发行。而莎士比亚的戏剧,使英语不仅成为一种流行的语言文字,而且最终成为了一种“文化”,极大地增强了民众的“英国意识”。在这种逐渐成型的民族意识基础上,英国历史上王权优于教权的传统对英国民族的形成起到了某种促进作用。

材料二 莫德尔斯基认为,一个能够长期成为领导的国家必须具有以下4个方面的条件:第一,是有利的地理位置,或许是能够超然海外的海岛型国家;第二,具有一个有内聚力的、开放的、有联合能力的社会;第三,有领先的经济;第四,有能够全球投放的政治战略组织能力。从这个角度看,英国显然是最有利的。

——以上材料均摘编自陈晓律《现代英国民族国家的出现及其对欧洲格局的影响》

(1)根据材料一并结合所学内容,概括14—16世纪推动英国民族意识逐渐增强的因素,并指出近代民族国家的主要特点。(2)根据材料二并结合世界史相关史实,简要解释为何说“能够长期成为领导的国家,英国是最有利的”。

| A.乡约教化功能弱化 | B.程朱理学焕发新活力 |

| C.治国思想儒法结合 | D.重视道德伦理和教化 |

| A.主流思想注重修身宗族和睦 | B.宗族势力已成为统治基础 |

| C.修撰族谱成为当时社会时尚 | D.政府加强基层治理的力度 |

材料一 东晋南北朝至隋唐无疑是中国历史上民族融合的一个完整过程。正是在这一时期,产生了一个浓缩中国文化特质且对后世影响深远的词语——“中华”,胡汉融合是认识“中华”概念的一个起点。《晋书·桓温传》记有东晋大将桓温的一段话:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,权幸扬越。”《十六国春秋》记十六国时原西晋旧臣贾坚仕于前燕,(东晋)士子荀羡劝说贾坚说:“‘君父、祖世为晋臣,奈何背本不降?’坚曰:‘晋自弃中华,非吾叛也。民既无主,强则附之。’”入唐以后,“中华”一词被广泛使用,贞观时,给事中杜楚客在谈及北方突厥时云:“今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。”《唐律疏议》规定:“造畜蛊毒(欺骗害人),所在不容,摈之荒服,绝其根本,故虽妇人,亦须投窜(流放),纵令嫁向中华,事发还从配遣。”

—摘编自石硕《胡入中华:“中华”一词的产生及开放性特点—东晋南北朝至隋唐胡汉融合与“中华”词义嬗变》

材料二 20世纪初叶,最早提出“中华民族”概念的是当时可称为中国知识精英之巨擘并站在新、旧交替激荡之大变局时代前列的梁启超先生。1901年,梁启超在《国家思想变迁异同论》一文中写道:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。在于本国,人之独立,其在于世界也,国之独立。”1903年梁启超提出“大民族”概念:“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”后来又提出,“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。”“究我之此论,其将唤起我民族共同之感情,抑将益增长我民族畛域之感情。”

—摘编自石硕《从中国历史脉络认识“中华民族”概念——“中华民族”概念百年发展史的启示》

(1)根据材料一,指出“中华”一词内涵的变化,并结合时代背景分析变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评析梁启超的“中华民族观”。

材料一 秦朝法律体系中专门设有犯罪为奴的《收律》,秦简《法律答问》中有多处涉及“收其妻、子”的规定。籍没的场合如此广泛,民众动辄犯禁,随时都有可能沦为官奴婢。汉文帝继位不久,就“尽除收帮相坐律令”。此后,很少再见到籍没罪犯全家的做法,但是“今农夫五口之家……有卖田宅鬻子孙以偿债”的现象日益严重,到了东汉,有人批评时政说:“夫奴婢虽贱,俱含五常,本帝王良民,而使编户小人为己役,哀穷失所,犹无告诉,岂不枉哉?”

——整编自张荣强《从户版到纸籍:战国至唐代户籍制度考论》

材料二 (明朝隆庆年间)看得本县路冲地狭,民少商多,以十分为率,二分务农,尚有八分说牙。……每现年里甲,每里仅存二三贫户,有司所费不赀,里长指称,恣意重科,苦将贫民锁押,买完方行释放,只得卖儿䰞女,破产倾家。里甲萧条,十室九空。而富商大贾,坐享厚利。当道者惟见市肆之繁华,不知乡野之疾苦。

——摘自《仪真县志》

(1)根据材料一,并结合所学,指出汉文帝“尽除收帑相坐律令”所体现的治国思想,概括秦汉奴婢来源的变化,并分析这一变化对经营方式的影响。(2)根据材料二,概括明朝仪真县“民少商多”的成因。结合所学,列举清朝针对“里甲萧条”所采取的制度改革。

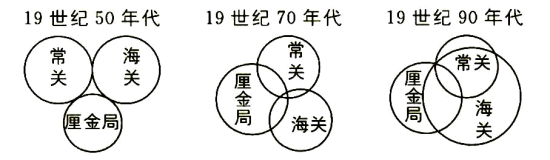

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

| A.清政府的财政自主权逐步受到削弱 | B.中央和地方税务范围受到侵夺 |

| C.近代中国半殖民地化程度逐渐加深 | D.清朝政府的外贸收入迅速增长 |

材料一 我们在思考中国历史中之社会变迁时,实应以各时期士的动态作为探求的中心。在某一时期中,士在何等地位中产生和占有何等地位,士以何种方式参与政权、操控政权,这都是非常重要的问题。若依此观念来作为中国社会分期的基准,来说明中国历史中社会的任何演变,将感觉比较容易。

——据钱穆《国史新论》整理

(1)将下列基准特征:①门第社会、②封建社会、③游士社会、④科举社会填到表格中的相应位置(只填数字代码)。选择其中任意2个时期对所填写的“基准特征”作出解释说明。时期 | 基准特征 | 解释说明 |

西周、春秋 | ||

战国 | ||

两汉 | 郎吏社会 | 西汉武帝时期尊崇儒术,实行察举制选拔孝廉人才,在太学等各级学校中设五经博士教授儒学,这一制度实行于两汉时期。 |

魏晋南北朝 | ||

唐以后 |

材料二 中唐以后至北宋前期,新型士人群体逐渐形成……北宋中期士人群体觉醒,一方面,儒学复兴旗帜的高扬,为学术思想的整合提供了契机;另一方面……士大夫与君主“共治”“共政”的理念与政治格局,成为宋代文化的中心内容……以范仲淹、王安石等为代表的士大夫,尽管政治主张颇不相同,却都以“兴起斯文为己任”,都具有“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的志向与胆魄。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(2)根据材料二和所学,简述唐宋时期“新型士人群体形成”的影响。材料三 新的士类在近代中国的大批出现,体现了知识分子阶层的新陈代谢。19世纪末20世纪初,这种新陈代谢不仅表现在新的士类在数量上的激增,更表现于时代发展对旧的士类的淘汰……科举制度的废除,断绝了诗书墨卷中人的出路,使之失去了安身立命之所……新式知识分子则成了时代的骄子,他们尖锐地抨击王朝秩序,又向社会传播各种新的观念意识……他们成为20世纪士类的主流。

——摘编自陈旭麓等《近代中国社会的新陈代谢》

(3)根据材料三结合所学,分析“新的士类”在近代中国社会出现的原因。材料 亨利·基辛格指出:“克里米亚战争(注:1853一1856年),使维也纳会议费尽心血所建立的梅特涅秩序崩溃。”维也纳体系建立之后,英国与俄国分别是大陆均势体系的两个平衡者,英俄关系对欧洲体系的稳定至关重要。然而,战争促使了英法两国结盟,那就意味着拿破仑战争的“后遗症”基本上被战争清洗干净:战争也意味着神圣同盟的终结,欧洲的协调机制蜕化。

克里米亚战争并非仅仅影响欧洲和俄罗斯,事实上对大清帝国的安全也同样产生了重要影响。尽管在克里米亚战争中被打败,但在对待大清帝国的问题上,俄国与英国、法国、美国却又形成“共谋”。俄国在经济和安全利益的驱动之下,在大清帝国得到了最大的“补偿”,从而使俄国的帝国形象可以重新与其他殖民帝国尤其是英国相比。

俄罗斯的确是输掉了克里米亚战争,但俄罗斯也从中学会了一些东西,正如俄罗斯当时一些西方派所说的那样:“文明正以它的力量反对我们,我们已为与文明的这场斗争做什么准备工作了吗?我们不能以我们所有广阔的领土和无数的人口来对付这场斗争。当我们谈论反对拿破仑的光荣战役时,我们忘记了自那以来,欧洲一直在进步的道路上稳步前进,而我们却一直停止不前。我们唯一得到的一点安慰是,俄国将通过这一经历学到今后对它有用的一课。”

——摘编自胡键《“东方问题”远东化、克里米亚战争与大清帝国的安全》

(1)根据材料并结合所学内容,指出维也纳体系的主要特征,并概括克里米亚战争对欧洲国际关系的影响。(2)根据材料并结合相关史实,简要说明你对“对大清帝国的安全也同样产生了重要影响”及“俄国将通过这一经历学到今后对它有用的一课”的理解。