材料一

材料二《舌尖上的中国》第二季美食顾问,河南开封饮食文化博物馆馆长孙润田到福建省龙岩市进行了为期一周的客家文化考察。考察归来,他深感客家饮食文化,民俗文化与中原及开封的饮食文化,民俗文化一脉相承,客家饮食保留了大量的中州古味,是古代饮食文化的“活化石”。……妈祖本是沿海地区人们航行的保护神,客家人也把她请到山乡,作为山乡的保护神。客家文化继承和发扬了中华文化的精华,长期的迁移养成了兼收并蓄取其长、开拓进取不保守的民风,使客家民系具有强大的凝聚力和生命力。

——以上材料均出自乔还田《客家人与客家文化漫谈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析客家人向南迁徙的主要原因。

(2)根据材料二,归纳客家文化的特点。

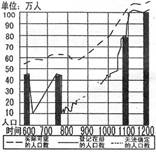

人口的区域分布比重表

| 年代 | 东北地区 | 中原、华南地区 |

| 750年 | 约73% | 约27% |

| 1278年 | 约25% | 约75% |

结合所学,从历史知识、史学研究方法、中外史学比较三个角度中任选两个角度对上述图表进行解读。(要求提取信息充分,总结归纳准确,解释分析清晰。)

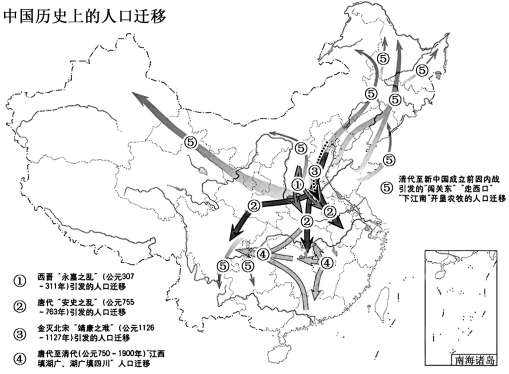

材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。

材料一 西汉“大一统”政治格局为中国古代各民族交往交流交融提供了有利的政治、文化环境和广阔的地理空间……其中汉武帝时期的功绩尤为卓著……各民族在日益增强的互动、交融中相互依赖,共同发展,逐渐加深了感情,加强了认同。

——《西汉“大一统”政治与多民族交融认同》

材料二 晋、南北朝之时,是向来被看做黑暗时代的,其实亦不尽然。这一时代,只政治上稍显黑暗,社会的文化,还是依然如故。……其中关系最大的,便是黄河流域文明程度最高的地方的民族,分向各方面迁移。……魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”,一到隋唐时代,而所谓五胡,便已混然无迹,良非偶然。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——魏收《魏书》

(1)据材料一,指出西汉民族交融的原因;结合所学,举一例汉武帝时期促进民族交往的史实。

(2)据材料二,概括魏晋南北朝时期人口迁移的特点;结合所学,指出人口迁移的历史影响。

(3)材料三中“魏主”指的是谁?材料反映了“魏主”时期哪一重要举措?结合所学,说明魏主“移风易俗”的措施。

(4)综上材料,概括促进民族交融的方式。

材料一 自春秋战国至汉唐以来,古代科技已积累了丰硕的成果,宋代科技的繁荣正是在汲取前代丰厚的科技遗产的基础上而逐渐形成的。政治上的统一和经济上的繁荣是宋代科技文化发展的基础……国际间的交流增多,也在很大程度上促进宋代科技的进步。

——摘编自王冰雁《大宋的科技为何在当时能够叫响世界》

材料二 假如在普通的时代,(明清时期)这种秩序和持久或许可看做是件幸事。但是,这些世纪却是一个生气勃勃的新欧洲正在崛起的世纪……中国不仅看起来,而且事实上也是相对静止的、落后的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括宋代科技繁荣的原因。列举宋代“能够叫响世界”的一项科技成就。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这一时期中国“相对静止”“落后”的自身因素。

材料一在公元前第二个千年中,无论是中东、印度还是遥远的中国,所有的古代文明纷纷崩溃……钥和青铜既昂贵又稀少,因而不能广泛地用来制造武器,也使农民得不到金属工具,这就大大降低了生产率。欧亚大陆边缘地区那些古老的文明中心对周围的游牧部落来说,有如一块块不可抗拒的吸引力的磁铁:丰富的农作物、堆满谷物的仓粮、城市里令人眼花缭乱的各种奢侈品。马的驯养和较迟出现的冶铁技术是两个至关重要的发明,他们使游牧民获得新的作战能力。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二从全球范围来看,历史上从来没有一个地区永远是施惠者;同样,也不会有一个地区永世处于受惠者的地位。施惠和受惠的地位常常是互相转换的,有的历史时期施惠和受惠是交相进行的:施惠者和受惠者一身而二任,只有或多或少的量的不同。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括亚欧文明交流的原因。

(2)概括材料二的观点,并结合世界古代史有关知识加以简要阐述。(要求:观点明确,持论有据)

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国与拉丁美洲海上丝绸之路形成于 16世纪下半叶,17世纪初进入鼎盛期。随着中拉海上丝绸之路的发展,大量中国生丝与丝织品经由菲律宾运往拉丁美洲,拉丁美洲的白银则通过墨西哥流入菲律宾,最后进入中国,形成了早期跨区域性的贸易网络,在一定程度上推动了世界性的商品与货币流通。中拉海上丝绸之路不仅推动了漳州、马尼拉、阿卡普尔科、利马等地的发展,也加速了东西方的人口流动,增强了菲律宾和拉丁美洲地区人口结构的多元性特征。

——摘编自李兴华等《16-17世纪初期中拉海上丝绸之路与跨区域性贸易网络的形成》

材料二 19 世纪中叶以后,华工大批移入拉丁美洲。绝大多数华工与外国公司订有“契约”,契约规定这些华工的膳宿、路费均由公司预先垫付,为偿还膳宿、路费,华工8年内必须为其雇主劳动,劳动期间毫无人身自由,是“变相的苦力奴隶”。华工问题促使清政府同拉丁美洲一些国家建立与发展外交关系。双方处于比较平等的地位,彼此都注意友好相待,互谅互让,最终达成一系列协议。协议规定:禁止掠卖、虐待华工,要改善华工待遇;发展双边贸易,直接互通有无;确立互相给予最惠国待遇的平等互利原则。

——摘编自沙丁等《中国和拉丁美洲关系简史》

(1)根据材料,概括16-19世纪中、拉关系的演变。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪中叶以后影响中、拉关系发展的重要因素。

材料一 孔子说:“君子要致力于根本,根本树立了,治国做人的原则就会产生。孝顺父母,敬爱兄长,大概就是仁德根本吧!”

材料二 汉武帝即位后,他接受董仲舒罢黜百家,推崇儒学的建议,从此儒学被确立为中央王朝的统治思想。这是中国政治史和思想史上的一件大事。儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。从此,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考察标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

材料三 在一批心志高远的学者促进下,理学于宋代兴起。理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格,对中国的思想文化及社会生活产生了深远影响。

(1)根据材料一,概括孔子思想体系的核心。(2)根据材料二,回答儒家思想的地位在汉武帝时期发生了怎样的变化?“罢黜百家,推崇儒学”有何意义?

(3)根据材料三并结合所学知识,回答宋明理学的代表人物有哪些?它对中华民族性格产生了什么影响?

材料一 凡尔赛—华盛顿体系是第一次世界大战结束后,帝国主义战胜国根据战后新的力量对比,经过斗争和妥协建立的战后国际关系新体系。构成凡尔赛体系的条约有对德的《凡尔赛和约》等一系列条约,总称《巴黎和平条约》,是协约国建立战后欧洲秩序的基石。构成华盛顿体系的条约主要是《四国条约》《五国海军条约》和《九国公约》,确立了在远东和太平洋地区以美国为主导的国际关系体系。十月革命后,苏俄因西方主流国家的排斥以及自己的选择,孑然独处于大国体系之外,先前在东方钳制德国的有效力量由此消退。法军元帅福煦评价《凡尔赛和约》说:“这不是和平,这是20年的休战。”列宁曾评论道“华盛顿会议为太平洋两岸的两个大国战争,埋下了第一批火种。”第一次世界大战前后的世界政治地图的确发生了极大的变化。

——摘编自万楚蛟等《凡尔赛—华盛顿体系的脆弱性——从体系建制角度分析其弊》

材料二 第二次世界大战后期建立的雅尔塔体系,对战后世界产生了极大的影响。由于雅尔塔体系是建立在美苏力量相对平衡的基础之上,因此双方都认识到要尽力避免冲突。西方不能再采取明目张胆的武装干涉,这有利于欧亚一系列社会主义国家的产生。雅尔塔体系将原法西斯国家转变为资产阶级民主国家,从而埋葬了发动世界大战的重要根源。它所确立的联合国安理会的“大国一致原则”,使任何一个大国要想发动战争都受到约束。各国人民与政府的维护和平、控制战争的意识都上升到了空前的高度。在雅尔塔体系下,西欧在衰落中走向复兴,中国的政权更迭使亚太地区发生翻天覆地的变化,亚洲和非洲新独立的民族国家中产生了中立主义势力,这些成为冲击大国强权政治的民主力量。

——摘编自徐蓝《试论雅尔塔体系对战后国际关系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括凡尔赛一华盛顿体系的特点,并指出该体系的建立给当时的国际格局带来的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,分析雅尔塔体系形成的背景,并简析雅尔塔体系的历史作用。

材料一 东征过程中,亚历山大为驱逐波斯铜币而发行带有个人风格的钱币。这种钱币以古希腊阿提卡币制为标准,正反面均有神的肖像,并以希腊语铭文“亚历山大”表明钱币所属,世界原本有多样的货币体系和类型,后来大多放弃了自己的钱币类型,开始仿造亚历山大型钱币。

上图是贵霜帝国时期的钱币。贵霜帝国存在于约1——3世纪中亚和南亚地区。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王)。

材料二 当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。

阿拉伯帝国简史

| 7世纪 | 阿拉伯国家形成 半岛基本统一 大规模向外扩张 |

| 8世纪 | 建立起地跨亚非欧三洲的大帝国 |

| 9——13世纪 | 帝国被划分为若干行省,由哈里发任命的总督管理 在蒙古铁骑的进攻下灭亡 |

英帝国简史

| 16——17世纪初 | 打败西班牙无敌舰队 建立东印度公司 |

| 17——18世纪初 | 资产阶级革命,确立君主立宪制 |

| 18——20世纪初 | 工业革命通过《金本位制度法案》成为“日不落帝国” |

| 20世纪初——20世纪中期 | 经历两次世界大战印度、南非等英属殖民地相继独立 |

(2)依据材料二,结合所学,比较阿拉伯帝国和英帝国兴衰历程的差异。