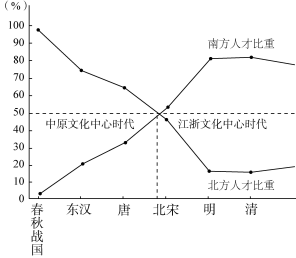

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 中古时期,英格兰王室拥有自己的森林,以供王室成员、特别是国王打猎与练习骑术。为管理庞大而分散的王室森林区,国王颁布了一系列森林法,设置森林法庭审理森林犯罪案件任命林区总管主持行政事务。国王允许宠臣和贵族进入王室森林区打猎,有时也会把部分森林赐予忠心耿耿的贵族;但禁止民众随意穿越及狩猎,这遭到了民众的反对与指责。1217年,《大宪章》中的王室森林问题被单列出来形成《森林宪章》,规定自由人可以赶着牲畜经过王室森林区,在王室森林区内拥有合法土地的民众也可以自行垦荒种植。

——摘编自陈日华《“野味与草木”——中古时期英格兰王室森林问题》

材料二 16世纪开始,英国对森林资源的需求急剧增加,森林资源日益商品化。1668年议会通过了第一部官方种植法案,专门划出11000英亩土地用于种植橡树,以满足海军对木材储备的需求。这一时期,对森林的破坏也达到了前所未有的程度。18世纪下半叶,公众的自然观悄然发生变化,森林涵养水源、保持土壤、防止沙尘等生态价值逐渐为人所知,这为政府政策的转变奠定了基础。1877年《新森林法案》的实施使该地区的自然风光得以保存。1878年《埃平森林法案》禁止圈占埃平森林,四年后该地对公众免费开放,成为民众休闲的公共空间。随着政府的不断介入,人工造林工作迅速展开,英国森林覆盖率开始逐渐回升。

——摘编自李鸿美《崛起的代价--16-18世纪英国森林的变迁》

(1)根据材料一,概括中古时期英格兰王室森林利用的特点。

(2)根据材料二,指出近代以来英国森林利用的变化,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对森林利用的认识。

材料一 各个古代文明独立发展,因此在文化上也表现出百花齐放、百家争鸣的特点,大体说来,印度人重视宗教,中国人重视伦理教化,希腊人追求理性,罗马人注重实用,埃及人讲求来世。当然,这些特点不是绝对的,有些是各文明所独有的,有些则相互渗透。如佛教曾传入中国、东南亚、日本和朝鲜,希腊人曾统治埃及和西亚,罗马人曾领有东地中海和高卢等地区,并给这些地区的历史发展施以巨大影响。不过,所有这些对当地原有的文明来说,很难说具有决定性的意义。占统治地位的,仍然是当地原有的文化。

——摘编自晏绍祥《世界上古史》

材料二 16世纪,人类认识世界的视野更为开阔。欧洲探险家和他们的追随者在世界各地的民族之间建立了联系。各个人群之间的互动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会和文化区域。有一些交流是生物种群方面的:植物、粮食作物、动物、人口以及病菌都传播到未曾到达的边远地区。航海探险唤醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全世界的海港码头。到18世纪中叶,他们已经建立起环球贸易和交通网络。

——摘编自本特利(美)等《新全球史》

材料三 2013年,习近平总书记提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝之路”,简称“一带一路”的合作倡议。“一带一路”倡议推进之时,正值国际格局不断发生复杂深刻变化,多极化、全球化深入发展,全球治理体系亟需改进。作为中国向世界提供的公共产品,“一带一路”倡议是时代发展的产物,顺应中国全面深化改革和全方位开放的需要,符合参与各方的根本利益。其秉承“共商、共建、共享”理念,旨在建成促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路。

——摘编自苏格《全球视野之“一带一路”》

(1)根据材料一概括古代文明的特点。

(2)指出推动16世纪“人类认识世界的视野更为开阔”的重大历史事件。根据材料二,分析该事件带来的影响。

(3)根据材料三和所学知识,谈谈中国提出“一带一路”合作倡议的背景和意义。

材料一 1851年英国举办“万国工业博览会”,有10个国家接受邀请,此为世界博览会的开始,后来逐步发展成为世界性盛会。为了显示国力,英国政府耗用4000多吨铁和400吨玻璃,建造了一座长逾1800英尺、高逾100英尺的“水晶宫”。此次博览会令人瞩目的展品当属引擎、印刷机和纺织机械等产品。在19世纪,原材料、机械、工业制品及雕塑作品成为世博会的主要展品,蒸汽机、混凝土、铝制品、橡胶、缝纫机、印刷机、火车、电动马达等相继成为展会上的新庞。

——摘编自霍勒斯·格里利《水晶宫及其经验》

材料二 第一届伦敦世博会上,中国的展品包括瓷器、屏风、象牙雕刻、珐琅彩铜器、大理石群像等,“荣记湖丝”获得“制造业和手工业”奖牌。1876年费城世博会中国馆展出了丝、茶、瓷器、绸缎、铜器、雕花器和景泰蓝等。1893年芝加哥世博会中国村内的中国戏院,带有明显西方风格。1904年圣路易斯世博会的中国馆是满族王公住宅的复制品,摆有中华圣母像。“中华圣母”着慈禧太后服饰,保留圣母玛利亚的面貌,圣母左手抱着中国服饰的耶稣。在1915年巴拿马世博会上,西湖48景相册等获金奖,另有中国绘画作品42件,包括唐朝吴道子、宋朝马远、明朝唐伯虎等人的作品。

——摘编自马敏等编《博览会与近代中国》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明“万国工业博览会”举办的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出世博会上中西展品的特点。

材料一 20世纪三四十年代,英国城镇化、郊区化步入快速发展时期。当时在二战的背景下,为了疏散大城市的人口,有效保护生产战争所需物资的重工业,首批小城镇在中心城市周边应运而生,并逐步发展起来。20世纪六七十年代,英国的小城镇建设进入新阶段。随着英国海外殖民地的独立,外来人口大量涌进英国中心城市,给城市发展造成很大的压力。同时,由于本土科技的发展和外来投资的增加,新兴工业部门不断出现。为寻求发展空间,以开发区为主要形式的一批小城镇如雨后春笋般在中心城市附近发展起来。相比之下,这一时期大城市的人口增长缓慢,甚至一度停滞,出现了“逆城市化”倾向。

——摘自2010年3月20日经济日报《英国富有特色的小镇建设》

材料二 随着乡镇工业的高速发展,全国建制镇高速增长,1983—1986年全国设镇7750个,平均每年增长1680个。1987—1991年,全国设镇1737个,平均每年增长347个。1992年,邓小平同志南方视察,全国再度掀起经济发展高潮,小城镇建设再次出现高速增长的势头,1992年这一年设镇2084个,比前5年的设置总和还要多347个,1993—1994年设镇1671个。到1994年底,全国建制镇16702个,其中东部经济地带7298个,中部经济地带7017个,西部经济地带1895个。由于东西部之间经济发展水平的差异,镇与镇之间的规模差异也比较大:一是人口,全国最大的镇,有近10万人,最小的甚至不足千人,人口相差几十倍;二是面积,有的镇过大,已发展到相当于中、小县的规模,有的镇过小,仅几平方公里。

——摘编自叶冰《论中国小城镇的建设与发展》

(1)根据材料一,概括英国小城镇发展的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对小城镇建设的认识。

材料一 西域都护定远侯班超遣掾(佐助)甘英使大秦、条支,穷西海,皆前世所不至,莫不备其风土,传其珍怪焉。及安息西界,临大海,欲渡,船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风,三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者。故入海,人皆赍三岁粮,海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英乃止。

——《资治通鉴》第四十八卷

材料二 (大秦)以金银为钱,银钱十当金钱一。与安息、天竺交市于海中,利有十倍。其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。邻国使到其界首者,乘驿诣王都,至则给以金钱。其王常欲通使于汉,而安息欲以汉缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)徼外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。其所表贡,并无珍异,疑传者过焉。

——《后汉书·西域传》

(1)阅读并分析材料二,概括罗马国家的社会经济状况。(2)汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望。根据材料一、二,这种愿望长期未能实现的共同原因是什么?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉朝与罗马帝国交往的特点。

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……随着印第安人大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。

——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

完成下列要求:(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

材料一 杭城大街,买卖昼夜不绝,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。……如糖蜜糕、灌藕、缎背心、逍遥巾、四时玩具。……画山水扇。……其余桥道仿巷,亦有夜市扑卖果子糖等物……至三更不绝。这批手工业者、商人、小业主构成了宋朝的市民阶层,他们经济富足,有自己独立的价值追求,又有审美趣味和生活情趣,推动了戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等发展。

——摘编自《中国古代史参考资料》等

材料二 田地拒绝他们工作,他们就到工场去找工作……大批出生于乡村的人们终于在伯明翰、利物浦等城市选定了住所……城市化程度的提高固然为工业发展创造了有利条件,但超越发展阶段的城市化也付出了沉重的代价,各种社会问题凸显出来。

——摘编自保尔·芒图《十八世纪产业规模》等

材料三 鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵和中国资本主义的某些发展,中国的封闭状态被打破,被纳入了世界资本主义经济圈,开埠通商城市获得优先发展,布局、性质都发生了相应变化,即开始向近代城市转化。部分城市成为区域性甚至全国性的经济中心城市,如上海、天津、广州、南京、汉口等大城市。还有一些新型城市的兴起,同铁路的修建有着密切的关系。

——摘编自王辉《近代中英两国城市化及其动因的比较研究》

(1)根据材料一,概括宋代城市的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英国人口由乡村迁往城市的原因及影响。(答题时先归纳英国人口由乡村迁往城市的原因,再由原因来具体分析影响,至少答两个方面的影响)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述近代中国城市发展出现的新变化。综合上述材料,谈谈你对城市化进程的认识。(答题时注意明确明近代中国城市发展出现的新变化找准材料定位和所学知识相结合得出认识,至少从两个方面作答)

材料一 新中国的成立为妇女参政事业建立了优越的制度。《共同纲领》中首先订明妇女在政治上拥有与男子相同的权利。1953年2月11日 中央人民政府委员会第22次会议通过并公布的《选举法》规定“妇女有与男子同等的选举权和被选举权”,这是我国妇女第一次获得有选举法保障的选举权。1954年的《中华人民共和国宪法》中,再次重申了妇女有与男子同等的选举权和被选举权。

材料二 “法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)概括材料一中新中国初期提高妇女地位的途径。

(2)根据材料一二和所学知识,指出新中国初期实现“民治”的表现。

(3)综合两则材料,概括新中国民主政治建设的特点。

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一在古代中国,从男尊女卑的观念出发,统治者制定了一整套法律、伦理道德的原则,用以规范和限制女性的行为……中国古代把“主内”作为对女性的角色定位,把相夫教子作为女性的天职……

——摘编自《中国古代社会女性的独特贡献》

材料二“如今女学堂也多了,女工艺也兴了,但学得科学工艺,做教习,开工厂,何尝不可养活自己呢?也不致坐食,累及父兄,夫子了。一来,可使家业兴隆;二来,可使男子敬重,洗了无用的名,收了自由的福。”

——《秋瑾集》(1874—1907)

材料三1789年7月14日在法国巴黎,女裁缝、女鱼贩和洗衣妇加入了攻占巴士底狱的行列。10月,一支六、七千人的妇女队伍排在游行队伍的前列,她们强迫沿途所遇的妇女参与进来,涌向凡尔赛,包围了王宫。随后法国革命者对妇女进行了政治教育和动员,他们授给妇女“女公民”的称号,允许她们出席旁听议会和各区大会,接纳妇女进入俱乐部等等,随后妇女们开始组建了妇女俱乐部。1791年9月,从事戏剧创作的妇女玛丽·古兹发表了以《人权宣言》为蓝本的《妇女与女公民的权利宣言》。1792年3月6日,波林娜·莱昂向立法议会递交了一份由319名妇女签名的请愿书,要求成立妇女国民自卫军,保卫祖国。

——摘编自舒丽萍《法国大革命时期公共领域中的妇女》

(1)根据材料一、二,概括指出中国妇女的地位有哪些变化?根据材料并结合所学知识,分析近代中国妇女地位变化的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括法国巴黎妇女解放运动的特点,并说明理由。

(3)综合上述材料,谈谈女性地位与社会发展的关系。