材料 1902年,梁启超最早提出中华民族观念。随着新式教育的推行,中国人开始编写自己的历史教科书。1912年中华民国成立,首次提出将民族的形成和发展纳入中学历史教学之中。

五四时期,北京政府推行教育改革,“中华民族”这一观念首次被写进《历史课程纲要》。这里的“中华民族”是可以作“中国民族”解的,但在内涵上则有所不同,“中华民族”强调的是各民族之间在历史、文化和情感上的联系或同一性,而“中国民族”强调的是各民族之间在政治和法律上的联系或同一性。比较而言,“中华民族”更符合中国各民族的历史事实,也更能得到各民族的认同。

九一八事变后,国民政府先后四次修订中学历史课程标准。其中1940年第三次修订,以“中华民族”取代了以前的“中国民族”,强调全民族团结的重要性以及对“中华民族”的整体认同。

作为学生必读、必考的教科书,对于中华民族认同及其观念传播起到其他书籍或传播方式所起不到的重要作用。

——摘编自郑大华《论民国初年到抗战时期历史教科书对“中华民族”的书写》

(1)根据材料,概括历史教科书中“中华民族”话语体系形成的特征。(2)根据材料并结合所学知识。简析“中华民族”话语体系形成的主要因素。

材料 北宋初年四川有王小波、李顺的斗争,与南宋初年钟相、杨幺的斗争遥相对偶,皆可助阶级斗争说张目者。此二事,《宋史》及《宋会要》皆有记载,惟其特质,即“均贫富”之理论与举动,二书皆绝不泄露。幸有北宋王辟之《渑水燕谈录》、南宋陈均《皇朝编年备要》等私史所记,尚足补其缺。以此二事例之,有裨于阶级斗争说之史实,为正史所隐,而不幸野史无传,遂以湮没者,当复何限?

此二事中,前者尤为重要,以其在中国民众暴动史中,创一新旗帜,辟一新道路,而后者实踵其武。合观史书记载,小波等之所为有可注意者三事:一者,诛杀贪官污吏。二者,借收资产阶级脧榨之所积,而不绝其生路,此真所谓仁至义尽者也。三者,以借收所得,大赈贫穷。在官书观之,彼等则为杀人放火之盗匪矣。从官报中寻官敌之真相,自来等于缘木求鱼,读史者不可不察也。

——摘编自张荫麟《张荫麟文集》

(1)张荫麟认为官方史书和私史对北宋初年王小波、李顺斗争的叙述有何不同?(2)简析张荫麟的历史观和治史方法。

材料 王国维重视西北史地和民族史研究,而且善于利用考古发现新资料,借鉴外国东方学家成果,运用严密的科学方法,成就大大超过前辈。王国维早先就十分注意搜集整理蒙元史史料,在他生命的最后两年用很多精力从事校勘、注释,完成了《蒙鞑备录笺证》等,为后来学者提供了重要史料的完善校本,对诸书所载人物、地理、史事、年代、制度、风俗等都有精辟的考释。

陈寅恪自幼接受中、西学教育,通晓梵文、中亚古文字和多种东西方语言,在隋唐史、宗教史、西北民族史、敦煌学、古代语言与文学等许多领域都有重要贡献。其研究《蒙古源流》等四篇论文,以蒙、满、汉文诸本对校,旁征博引大量汉、藏、蒙文资料相考证,纯熟运用审音勘同方法考释,甚多发明。陈寅恪的蒙元著述不多,但足以作为我国蒙元史研究开始进入以直接利用多种文字史料运用等特征的新时期标志。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料,概括王国维和陈寅恪作为历史学家的共同之处,并结合所学知识,说明史学研究的原则。材料 中国传统政治比较富有合理性,毛病多出在人事上,与整个制度无关。人事变动给人以许多希望,何必把整个制度彻底推翻呢?而且中国传统政治,容许全国知识分子按年考试选举,可不断参加。有政治抱负的人,总想着自己一旦加入政府就上课亲自来改革,遂不想站在政府外面来革命,而且中国传统政治职权分配十分细密,各部门各单位都富有一种独立性与衡平性……在中国历史上不易发展出一种民众选举制度,有它本身客观条件之限制,不能凭空说是专制压力所造成的。社会在下面不易起革命,政府在上面也同样不易有专制。若说这是中国政治的缺点,则这一缺点存在的原因是国家规模太大,但我们究竟不能责备中国古人为何建立起这样一个大规模的国家呀!

——摘编自钱穆《论中国传统政治》

(1)根据材料,概括钱穆的观点。(2)结合中国古代史相关知识,对材料中钱穆的任一观点进行论证。(要点:写出观点,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 同为切齿者,海军水师提督丁汝昌身荷厚思,委以重任。今年又蒙思赏尚书衔,当如何尽心图报。题闻其带船出洋以未遇敌舟无从接仗,退守威海,藉口固防,并欲告病求退,李鸿章亦未参奏。

——摘自《礼部右侍郎志锐有关方伯谦接统丁汝昌之船之奏招》

日本防卫厅所存《黄海海战彼我阵形略图解》(第六号)、《黄海海战两国舰队队形图》第七号、第八号原始记录:3幅图标记时间清楚(均为日本东京时间,早北京1小时);每图均有古日文记叙;另有各舰航行轨迹;其中第八号标画很清楚,在第八图日本第一游击队吉、高、秋、浪等四舰追击经、甲、济等3舰,其中4时30分击沉经远,至5时30分改南航归与本队汇合。

——摘编自林伟功《新发现的中日甲午战争史料及思考》

材料二 陈独秀曾说,甲午中日战争中国的失败,“国土的割让,使举国上下如大梦初醒,稍有知识者大多承认了富强之策。”一向被中国看不起的“倭寇”竟全歼北洋水师,索得巨款,割走国土。朝野上下,由此自信心丧失殆尽。外媒却评中日甲午战争:“既是日本的胜利,也是中国的胜利!”

——摘编自施亚英《中国的觉醒与甲午战争——中日甲午战争研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出两则材料史料价值的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你是如何理解“中日甲午战争:既是日本的胜利,也是中国的胜利!”这句话。

材料 先后创办南开中学、南开大学、南开女中、南开小学和重庆南开中学的张伯苓,不仅是教育家,也是体育家。在他创办的学校里,体育真正摆在与智育、德育同等重要的地位。他幼年体质孱弱,在进入北洋水师学堂后,就格外重视这所军事院校开设的体育课程,通过积极参加体育锻炼改善了自己的体质,使他更加精力充沛地投入到各门知识的学习中。近代中国是落后的,这种落后也体现在体育上,张伯苓提出“强国必先强种,强种必先强身”。同时张伯苓还认为“研究问题,固然要紧,而熏陶人格,尤其是根本”,一个人的人格形成标志首先体现在身体逐渐摆脱对他人的依赖上,只有在身体上自立才能进一步实现行动自立、经济自立和精神自立,而身体上的自立是通过体育锻炼来实现的。正是基于这些认识,张伯苓力倡“教育里没有了体育,教育就不完全”的思想。

——摘编自王彦力《张伯苓;中国注重体育第一人》

(1)根据材料,概括影响张伯苓力倡体育教育思想的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,分析张伯苓体育教育思想的作用。

材料 1915年陈独秀创办《青年杂志》(后改为《新青年》),为众多知识青年所仰慕。毛泽东称他为“思想界的明星”。但是,到大革命后期尤其是1927年大革命失败后,党内对陈独秀的批评日益激烈,把大革命的失败归咎于他。直到中华人民共和国成立初期,学术界对陈独秀的评价,基本内容都是陈独秀右倾投降主义和右倾机会主义导致了大革命的失败。进入20世纪90年代,受“文化热”的影响,人们重新审视和评价陈独秀在近现代思想文化史上的地位和作用。苏联解体后关于共产国际的档案开始陆续开放。从1997年开始,这套档案涉及中国大革命的部分被翻译并出版推动了对陈独秀的相关研究。2001年出版的《中国共产党简史》等官方史书放弃使用陈独秀为首的党中央“推行右倾投降主义路线”传统说法。至此,从学界到官方,进而到民间,陈独秀的正面形象已经树立起来了。

——摘编自张红《陈独秀评价之变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括陈独秀被誉为“思想界的明星”的史实依据。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国官方和学术界对陈独秀评价变化的原因。

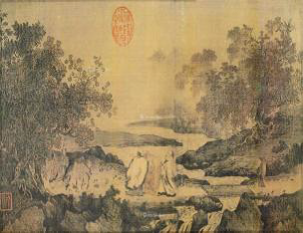

材料一 下图是为收藏于台北故宫博物院的南宋《虎溪三笑图》,展现了庐山东林寺主持慧远(334-416年)在同挚友陶渊明(365-427年)陆修静(406-477)欢聚以后,出寺门同二人告别的场景。画面中,三人因为谈兴甚浓,不知不觉走过了“虎溪”,瞬时,守山虎大吼,三人惊觉,倏尔会心大笑。

南宋《虎溪三笑图》台北故宫博物院藏

——摘编自《<一团和气>宪宗画西域藏图揭传承》

材料二 历代以“虎溪三笑”典故为题材的绘画作品(部分)

| 时代 | 名称 | 作者 | 画作特点 |

| 南宋 | 《三高游赏图》 | 梁楷 | 画面背景极为简化,画面简洁明了,显示了“边角之景”的时代绘画风格 |

| 元初 | 《虎溪三笑图》 | 颜辉 | 提倡遗貌求神,以简逸为上,追求古意和士气,重视主观意兴的抒发。 |

| 明代 | 《三笑图》 | 释担当 | 背景描绘用笔寥寥,人物描绘“宁拙勿巧,宁丑勿媚”,注重情感的宣泄。 |

| 乾隆时期 | 《虎溪三笑图》 | 陆吉安 | 技法兼有西方影响,作风工整细密,而无新意。 |

——摘编自秦淑芳《从历代同题创作

——〈虎溪三笑图〉的艺术特色看其创作风格流变》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明该作品的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,任选一个时期作品的特点进行合理的历史解释。

材料一 从18世纪60年代的工业革命开始,到1851年,英国花了92年的时间,成为世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家,基本上实现了城市化。经济学家保尔·芒图说,正是大批农村闲置劳动力的涌入,大工业的发展才成为可能,而大工业的发展又加速了农村人口流动和迁移,两者密切联系,互为因果,形成了农村人口向城市迁移的推拉力机制从17世纪到20世纪初,英国政府对社会领域进行不断探索,以实现城市社会管理,从济贫法到社会保险的一系列社会立法,提高了城市的凝聚力。

——摘编自唐庆《近代英国农村人口的迁移与城市化》

材料二 “农民工”指的是虽然身份是农民,但主要在城镇从事二、三产业工作的人。农民工身份是农民,职业是工人,是特殊的社会群体。中共中央于1984年发布一号文件,规定准许农民自筹资金、自理口粮,进入城镇务工经商,此文件可谓农村劳动力流动政策变动的一个标志,自此,农民工开始大量涌进城市。2018年,全国农民工总量是28836万人,其中,在本地就业的农民工11570万人,外出进城就业的农民工17266万人。

——摘编自徐胜兰《生计与发展——浅析农民工进城的“推力”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述中英两国人口迁移的共同特征,并分析造成上述特征的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中英两国人口迁移的共同影响。

材料 《大宪章》第33条规定:“在泰晤士河、美德威河及全英格兰各地一切河流上所设之堰坝与鱼梁概需拆除”,从13世纪到18世纪末,泰晤士河三文鱼渔业持续繁荣。18世纪末以来,大量建设的堰坝、水闸等严重阻挡了三文鱼通行。除此之外,污水和废弃物源源不断地排入泰晤士河。到了19世纪,三文鱼逐渐从泰晤士河消失不见。

19世纪六七十年代,治理河流污染终于被提上议程。英国出台了历史上第一部防治河流污染的法律——《1876年河流防污法》。政府对泰晤士河的污染治理,从立法指导、行政协调到工程建设,投入了大量金钱,持续了很长时间,二战后尤其如此。1974年泰晤士河下游再次出现三文鱼,这可能意味着上述努力取得了重大成就。

——摘编自梅雪芹《英国环境史上沉重的一页——泰晤士河三文鱼的消失及其教训》

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪泰晤士河三文鱼消失的原因。(2)根据材料并结合所学知识,归纳英国治理河流污染的特点,并谈谈对你的启示。