冯天瑜认为地理环境、经济土壤、社会结构和政治制度共同构成了文化生成的深层机制。

| 要素 | 解析 |

| 地理环境 | 地理环境与人类活动的互动展开是文化生成的必要因素,中国地理环境的多样性对中华文化差异性、多样性的形成起到了重要作用。 |

| 经济土壤 | 中国古代以农耕和游牧为主要生产方式,二者相竞相生,在冲突中相互交融,是中华文化生成的重要因素。 |

| 社会结构 | 在中国的地理环境和经济土壤之上,形成了独具中华文明特色的宗法社会,影响着中华民族的诸多社会观念和行为处事风格,使中国社会形成了伦理型文化的特点。 |

| 政治制度 | 中国皇权政治运行千年,体现出一种极强的独尊专制性色彩,皇权专制决定其对文化有统制之心。 |

一摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

根据材料,结合中国古代史的相关史实,围绕一到两个要素自拟论题,并就所拟论题进行阐释。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。材料 为了改善民生,消除贫困,全面建设小康社会,中共十八大以来,我国将脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置,全国上下凝心聚力,投入精准扶贫的历史洪流。下表为关于贫困问题研究的相关成果。

| 《马克思恩格斯全集》 | 亚当·斯密《国富论》 | |

| 贫困发生的原因 | 基于对财产外在化形式金钱的追求,资本家必然会榨取工人剩余劳动的成果。这种剥削的劳工关系,为富人创造了财富,而为穷人生产了赤贫;为富人建造了宫殿,而为穷人制造了贫民窟。 工人阶级处境悲惨的原因不应当到这些小的弊病中去寻找,而应当到资本主义制度本身中去寻找。 | 劳资双方的利益是相互冲突的。一方面劳动者想提高自己的工资,另一方面雇主则想通过压低劳动工资而降低成本,获得更多的利润。在这种博弈中,雇主的优势是非常明显的,劳动者工资被压制在一个很低的水平,从而导致贫困的出现。 |

| 解决贫困的方案 | 用暴力推翻资本主义,废除资产阶级所有制,让剥夺者被剥夺,才能破除无产阶级的堕落、贫困的根源。 | 国民财富的增殖与积累会创造就业和劳动需求,拉动劳动工资增长,从而改善劳动者的生活状况,使他们摆脱贫困,而增加国民财富的最佳手段就是市场。 |

材料

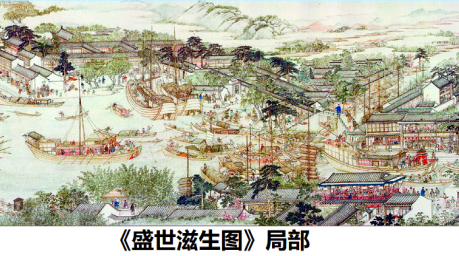

1759年,苏州人徐扬完成画作《盛世滋生图》,表现了当时苏州的繁荣景象。画作中,有14家丝绸店,22家棉布店。米市附近商旅如织,水运繁忙,有服务设施行业如酒楼、饭馆、珠宝、玉器、古玩等8家烟店中3家标出“(福建)浦城建烟”的招牌,还见许多钱庄字号。城郊的木渎镇和枫桥镇在图上也被尽情描述出盛采风貌。

——摘编自黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期苏州对江南社会经济的影响》

根据材料并结合所学知识,请对《盛世滋生图》的史料价值进行评估与说明。

材料 旧结构的调节功能瓦解了,具有新功能的子系统出现了,这是不是一定会有新结构取代旧结构呢?问题并没有那么简单。根据社会结构调节原理,新结构的形成必须使各种具有新功能的子系统实行功能耦合,组成新的互相维系的状态……另外,新结构出现后,要能够壮大到占主导地位的程度才能取代旧结构。

——据金观涛《历史的巨镜》

上述材料是学者在历史研究中对“社会结构替代过程”的分析。结合世界近现代史对材料中的观点进行阐释。(要求:结合具体国家,观点明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

| 时间 | 概况 |

| 1844年 | 宁波女塾开办,这是传教士在中国开办的第一所女子学校。 |

| 19世纪60年代初至1876年 | 教会学校数量增多,女生在学生中的比例增多。教会学校开放女子教育,促进了女子入学,实现男女教育平等。 |

| 早期改良派 | 在近代西方男女平权观念的影响下,最早开始关注女性的社会地位,倡导女子教育。 |

| 维新派 | 康有为主张男女都有平等的受教育权,女子应该上学。 梁启超重视女子教育,系统论述了女性受教育的必要性。 |

| 1898年 | 梁启超、经元善创办经正学堂,是近代中国第一所国人自己创办的正规女子学校,起到了开风气之先的作用。 |

| 1902年, | 蔡元培开办上海爱国女学。此时的女性学堂多为私人兴办,未获统治者的直接肯定。 |

| 1907年 | 清政府颁布《女子小学堂章程》及《女子师范学堂章程》,中国女性教育正式被纳入中国教育制度的范畴。 |

| 1912-1913 | 壬子癸丑学制规定初等教育段不分设男校女校,中等教育段专门设立女子中学校,女子享有与男子平等的法定教育权,突破了封建礼教对女性的限制。 |

| 1920年, | 北大校长蔡元培贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则,开创了我国公立大学招收女生的先例,不分性别进行教育。 |

| 1929年, | 中华民国政府颁布《中华民国教育宗旨及实施其方针》,这是中国政府在历史上第一次对男女受教育机会平等进行法律上的明确规定,是中国女性教育的第一份法律成文。 |

―-摘编自徐颖《一文纵览中外女子教育的发展》

该表反映了近代中国女子学校教育不断发展,指出其中一种发展趋势并结合所学知识加以说明。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料 疟疾是一个全球广泛关注且亟待解决的公共卫生问题。自古以来,中国持续关注疟疾防治,取得了辉煌成就。

战国至西汉 | 《黄帝内经》是我国劳动人民长期与疾病斗争的经验总结,其中专篇论述疟疾的病因、症状和疗法。 |

魏晋南北朝 | 葛洪《肘后备急方》记载了“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的民间抗疟验方。 |

明 | 1693年康熙皇帝患疟疾,服用法国传教士洪若翰等进献的美洲金鸡纳霜,迅速痊愈。 |

近代 | 奎宁、氯喹等抗疟西药小规模引入中国。受国外技术垄断、国内医药工业落后等因素影响,导致其价格昂贵。 |

新中国初期 | 1967年以来,在党和国家的关心支持下,卫生、高校院所、医药化工等部门进行科研大协作。经过艰苦攻关,青蒿素等抗疟药物的成果得以问世。 |

改革开放以来 | 青蒿素类复方药由世界卫生组织向全球推广。屠呦呦获得 2015年度诺贝尔奖。2021年中国获得世卫组织无疟疾认证。 |

——摘编整理自余凤高《致命的亲吻:疟疾的历史》等

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“中国抗疟历程”自拟论题,并结合中国历史的相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)材料 在各个积极备战的民族国家之间,存在一种均势,在这种环境下,国家开始具有了三种维度:科学国家,目的在于利用科学、技术和发明为国家服务;战争国家,随时准备保卫该国的政治、经济和帝国的利益;社会国家,它专注于解决危险的阶级问题和确保国内稳定。国家的这三个面向并列发展:它们是同一种抱负的不同侧面,同一项事业的不同分支,从柏林到巴黎,从巴黎到伦敦,再从莫斯科到纽约,它们无处不在。

——据(印度)萨维帕里·戈帕尔等主编《人类文明史,第7卷:20世纪》

上述材料是学者对1914年至20世纪70年代国家发展“面向”的定义和阐释。据此,结合所学知识,提出世界近现代某一历史时期的国家发展面向,并进行简要阐释。(要求:提出不少于两个面向,且不得与材料中的三个面向重复,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料 我们研究城市,要用大历史的眼光,研究影响城市发展的大历史因素。何谓大历史因素?就是在发展过程中,具有重大而深远影响的生态环境因素、社会结构因素,如政治形势、经济地理等。分析大历史因素,就可以在更为宽广宏大的历史场景中,描述城市发展的历史轨迹,揭示城市发展的“历史逻辑”。比如武汉,一般会描述它为“九省通衢之地”,但是用大历史的眼光去看,武汉“因武而昌”,长江的地缘战略价值是武汉城市之兴的历史契机,也是武汉城市发展的动力源泉;武汉“因商而盛”,唐代安史之乱后,整个长江经济带的兴起和发展,助推汉口横空出世,走上历史舞台;社会主义建设的新时代,武汉必将再担历史大任,为支撑国内大循环,构建新发展格局起到重要作用……但2020年春节前后发生在武汉的新冠疫情暴露出超大城市、特大城市的治理短板,特别是当遇到突发公共卫生事件、自然灾害乃至战争时,所引发的危机值得我们深思。

——摘编自周德均《江流浩荡天地阔——长江与武汉城市发展的长时段考察》

根据材料,以大历史的视角,就武汉城市的发展自拟一个论题,并结合所学知识加以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料 过去,顾颉刚主张“一体”,费孝通主张“多元”。现在,经过历史的沉淀,时势的变迁,费孝通把“多元”与“一体”整合为“多元一体”。他对中华民族的格局总结了五大特点,即一是中华民族多元一体格局存在着一个凝聚的核心;二是少数民族聚居地区占全国面积一半以上,有很大一部分人从事牧业;三是从语言上说,除个别民族外,其他少数民族可以说都有自己的语言;四是导致民族融合的具体条件是复杂的;五是组成中华民族的成员是众多的,所以说它是个多元的结构。他在“瞻望前途”的结语中预言“中华民族将是一个百花争艳的大园圃”。

——徐杰舜李菲《“中华民族多元一体格局”理论定位研究》

根据材料,围绕中华民族“多元一体”格局的任一特点自拟论题,结合中国古代史知识予以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)