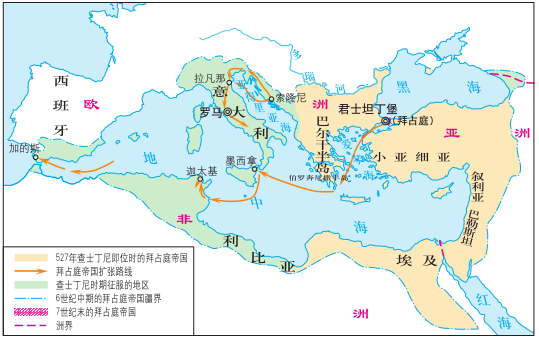

查士丁尼一世相关史事摘录

| ① | 作为皇位继承人,他学习了历史、法律、金融、行政、经济和建筑等方面的知识。 |

| ② | 527年继位为皇帝,提拔了大批军事、司法、行政和宗教人才,制定了改革方案和军事征服计划 |

| ③ | 为加强皇权,采取措施遏制大土地贵族选避国家税收。 |

| ④ | 为保护帝国的商业利益,与波斯人争夺红海贸易控制权;从中国引进育蚕丝织技术,帝国的丝织业发展起来。 |

| ⑤ | 发动对西地中海地区的日耳曼蛮族的战争,重新将地中海变为帝国的内海,使帝国领土面积几乎扩大了一倍。 |

| ⑥ | 认识到法律对巩固皇权的重要性,针对当时法律存在的矛盾冲突和使用不方便等问题,组织编纂了《查士丁尼法典》《法学汇编》和《法学阶梯》。 |

| ⑦ | 为重现罗马帝国的光荣,重建君士坦丁堡,圣索菲亚大教堂成为拜占庭建筑风格的代表作。 |

| ⑧ | 统治期间,征收苛捐杂税,使各省陷入长期的贫困。 |

——摘编自[英]查尔斯·欧曼《拜占庭帝国史》和陈志强《拜占庭帝国通史》

查士丁尼一世统治时期拜占庭帝国疆域扩展示意图

依据材料并结合所学,简要评价查士丁尼一世。(要求:史事归纳合理,评价客观公正;证据运用恰当,表述顺畅规范。)

材料一

材料二 元朝对边疆的控制在前朝的基础上更为强化。漠北设宣慰司都元帅府,后升为岭北行省。这一地区没有州、县建置,实际基层行政单位仍然是蒙古社会中传统的千户、百户组织。元廷大批签发内地军民前往漠北屯田,并在一部分蒙古牧民当中传授耕作技术,使得漠北地区农业生产取得突出成就。……云南地区设置行省,多用土官任职,可世袭。第一任行省长官在云南“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙……由是文风稍兴”。吐蕃作为单独的大行政区,由中央宣政院直接统辖,元朝皇帝信奉吐蕃喇嘛教,尊喇嘛教萨斯迦派僧侣为帝师,吐蕃官员皆由宣政院或帝师荐举,皇帝予以任命。

——摘编自 袁行霈《中华文明史》第三卷

材料三 清朝国家疆域的奠定在广度上,所囊括的疆域范围,除了元朝,是清以前历代中原王朝不能相比的……突破了历代中原汉族王朝在边疆民族问题上的局限性。把历史上在中国疆域内活动的边疆各民族都纳入其大一统的疆域范围之内。

在统一的深度上,清朝对边疆地区的管理和统治,也突破了历代中原王朝对边疆政策的思路。清朝追求对边疆领土实行行之有效的管辖,从中央到边疆地区对边疆各民族进行直接管理。以自己独特的、丰富的、有效的边疆政策取代了历代对边疆民族的松散的羁縻政策。

——摘编自成崇德《清朝边疆统一论》

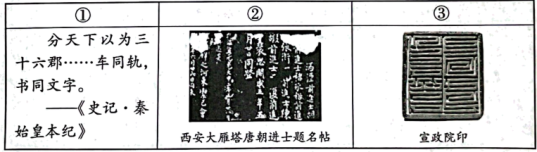

(1)指出表中①②③的史料类型。任选两则史料分别说明其史料价值。(2)依据材料二概括元代边疆治理的特点,分析元代边疆治理措施的积极影响。

(3)结合所学知识,举例说明清朝如何对边疆领土实行有效管辖。

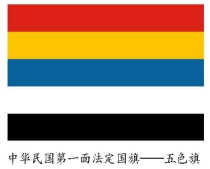

材料一 古代并无“中华民族”的名称,“中华民族”的提出是在清末,其时西方列强入侵激发起中国人强烈的民族自觉意识,“中华民族”观念由此萌芽。南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成“中华民族”为一体的共识。

——摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(1)依据材料和所学,概括清末民初“中华民族”观念出现的背景和内涵。

材料二 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传,提供了广阔的舞台。民国初期,孙中山接受“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民族”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民族共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别“。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,至少实现了法律上平等的联合。

——摘编自李帆《以中华为族称—辛亥革命前后的民族认同》

(2)依据材料二分析民国初期“中华民族”观念广泛流行的原因。

材料一 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。

第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

材料二 1978—1990年,全国年均出版翻译作品2192种;1995—2003年,年均出版翻译作品超过1万种;2003年至今,出版翻译作品已超过数十万种。在积极介绍西方文化的同时,中国的翻译家也将中国的优秀作品译成外文。2011年中译外第一次在比重上超过了外译中,使中国翻译市场从输入型为主转变为输出型为主。国外受众对中国信息的需求是多样化的,增加比较快的一个突出领域是中国的时政类信息,包括领导人著作。《习近平谈治国理政》第二卷中文版刚一面世,就有16个国家的出版机构签约翻译出版非通用语种版本。

——摘编自黄友义《服务改革开放40年,翻译实践与翻译教育迎来转型发展的新时代》等

(1)依据材料一并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

(2)概括材料二中翻译活动的特点,结合所学分析其形成的原因。

中国传统史书总体采用“中国中心”的书写视角,一直盛行到晚清。1874年出版的《四裔编年表》虽仍在彰显中国的尊贵,但也融入了一些圣经历史,并将传统纪年方式和西方公历纪年相结合。黄遵宪在1895年刊行的《日本国志》中主张以“华夏”而非“中华”为国名,以淡化“自尊卑人之意”。

进入20世纪,“欧洲中心论”影响较大。从20年代起,有不少中国学者对此提出挑战:1924年,陈衡哲《西洋史》出版,她希望借此“揭穿武人政客的黑幕,揭穿他们愚弄人民的黑幕……国际的混乱状态,不但不是西洋文明的精神,并且是他的一个大缺点”,提出“国际主义的目的,是在求人类的彼此了解,及各国文化的成为世界的共产”。

20年代末,共产党人杨贤江在译著《世界史纲》中,将世界划分为三个阵营:苏维埃阵营、帝国主义阵营和被帝国主义盘剥的广大殖民地,并指出“这一新时代——即帝国主义时代,又普罗列塔利亚特(无产阶级)获得政权时代”。

1934年,何炳松《外国史》认为:“中国民族解放运动的成功,关系世界前途确是非常重大”“旧式外国史总以欧洲一洲为中心;东洋史则以中国一国为中心。欧洲和中国固然为东西两洋文化的重心,不可忽视;但亦不宜偏重。”

(1)阅读材料,概括晚清至民国时期中国“世界史”书写视角转换的过程。

(2)结合所学,对民国时期中国学者挑战“欧洲中心论”的现象进行阐释。

材料 古人认为“灾有大小 ,以螳早为最”,下表是关于蝗灾的一些记载。

| 序号 | 出处 | 内容 |

| ① | 《三国志》 (西晋陈寿) | 式(东汉东莱太守高慎之子),至孝……永初中,螟姓为害,独不食式麦 |

| ② | 《后汉书》 (南朝范晔) | (卓茂)迁密令。劳心谆谆,视民如子,举善而敞……天下大煌,河南二十余县皆被其灾,独不入密县界 |

| ③ | 《赫连公墓志铭》 (北魏) | (赫连悦,曾任刺史、都督)鸿德岁扬,外布威恩,内施经略……流蝗远集而去灾 |

| ④ | 《宋史》《金史》 (元脱既) | 一夕大雨-蝗尽死,岁大热六月辛卯,京东大雨雹,蝗尽死 |

| ⑤ | 《前上党要达鲁花赤忽都帖木儿德政碑》(元) | 六月初旬,山东飞蝗……公辍政致祷(祈祷)……令民捕逐,地说越境而逝。终不为害 |

| ⑥ | 《农政全书》 (明徐光启) | 蝗不食芋桑……绿豆琬豆红豆……凡此诸种,农家宣兼种,以备不虞大小男妇,但能捉得蝗虫与蝗子一升者(到官府)换饼三十个 |

(2)概括上述材料对蝗灾记载的变化,并结合所学加以解读。

材料一 周朝建立后,以血脉等亲疏关系为纽带,分封了数量庞大的诸侯国,在周礼和周文化的长期浸润下,形成了以周人为核心的华夏族雏形。至春秋战国时期,迎来了中国历史上第一次族群大迁徙、大流动、大融合的高潮。蛮、夷、戎、狄在中原诸国的争霸战争中纷纷向中原地区汇聚,与华夏族渐成杂居状态。随着族群融合的深化和文化认同的扩大,各大诸侯国均自奉为华夏正统,这就造就了诸侯领土的总和即为华夏疆域的共同认识。

——摘编自刘再营《周人、秦人与早期华夏族共同体意识的形成》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括先秦时期民族交融发展的原因和影响。

材料二 辛亥革命革命使古老的中国由封建“家天下”的王朝国家,转化成为具有共和性质的现代主权国家;它使过去以汉族为中心、以“夷夏之别”来构成民族级差序列的古代民族转化为具有近代意义的、多元一体的中华民族。而且在制度与宪法方面完成了古代国家、民族向近代国家、民族的转型。

——郭姝娅在《论辛亥革命对中国民族及民族观的影响》

材料三 1912年1月1日中华民国临时大总统孙中山发表《宣言书》,郑重宣告:“国家之本,在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一”。

(2)依据材料二和材料三并结合所学,用史实说明辛亥革命是如何“推动古代国家、民族向近代国家、民族转型的”?

材料四 日本侵华给中华民族带来了深重的灾难,也激发起中国人民最激烈的抗争。战争的苦难使得中国人民空前的团结,并且在抗战过程中塑造出宝贵的财富,在民族精神、政治智慧、制度创新等方面形成并留下了丰富的遗产。这不仅保障中华民族取得了抗战的最后胜利,并且在统一多民族国家的建构过程中起到了重要作用。例如:“三三制”的制度原则,团结了各抗日阶级、阶层,争取了中间力量,孤立了顽固势力,巩固和发展了抗日民族统一战线政权。1941年后还在陕甘宁边区建立了5个回民自治乡和1个蒙民自治区陕甘宁边区。

——摘编自朱金春《抗战历史遗产与统一多民族国家的建构》

(3)依据材料四并结合所学知识,概括抗日战争留给中华民族的丰富遗产有哪些?

材料五 中国疆域由大漠游牧、泛中原农耕、东北渔猎耕牧、雪域牧耕、海上文明这五大文明板块构成,在历史长河中,这些文明板块彼此交流、渐次统合,最终构成了中国疆域。今天,面对统一多民族国家的基本国情,我们要坚持“四个共同”理念,即:各民族共同开拓辽阔疆域,共同书写悠久历史,共同创造灿烂文化,共同培育伟大精神。在与各民族平等相待的过程中铸牢中华民族共同体意识。

——陈永亮《“四个共同”:统一的多民族国家理论的多维解析》

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。

材料一 文献综述是在对文献进行阅读、选择、比较、分类、分析和综合的基础上,研究者用自己的语言对某一问题的研究状况进行综合叙述的研究成果。文献综述的前提是选题的确定,选题要注重前沿性和科学性,搜集整理文献时要注意文献与选题的关联度。文献综述的目的是总结前人的研究成果和工作,通过了解目前的研究水平,分析其中存在的不足,寻求新的研究突破点和研究的意义。

——摘编自王俊芳《撰写文献综述的基本要求》等

材料二 某历史问题的相关研究成果

| 序号 | 时间 | 成果 |

| ① | 1984年 | 《近代北京市政建设史料》 |

| ② | 1984年 | 《北京历史纪年》 |

| ③ | 1985年 | 《北京古今十讲》 |

| ④ | 1990年 | 《北京历史纲要》 |

| ⑤ | 1991年 | 《定陵考古发掘报告》 |

| ⑥ | 1994年 | 《北京通史》 |

| ⑦ | 1994年 | 《北京建制沿革》 |

| ⑧ | 1994年 | 《北京名园趣谈》 |

| ⑨ | 1996年 | 《老北京天桥的平民文化》 |

| ⑩ | 1997年 | 《北京历代城坊、宫殿、苑囿》 |

| ⑪ | 1997年 | 《北京城市生活史》 |

| ⑫ | 1997年 | 《北京历史自然灾害研究》 |

| ⑬ | 2000年 | 《北京古代交通》 |

| ⑭ | 2006年 | 《北京历史文化保护区研究》 |

| ⑮ | 2007年 | 《北京近千年生态环境变迁研究》 |

| ⑯ | 2011年 | 《北京商业史》 |

| ⑰ | 2012年 | 《北京房山世界地质公园地质遗迹综合考察研究》 |

| ⑱ | 2020年 | 《填补北京史空白的上宅文化遗址》 |

| ⑲ | 2022年 | 《北京原点——琉璃河遗址的保护探索》 |

(1)阅读材料一,概括撰写文献综述的基本要点。

(2)阅读材料二,为这一历史问题撰写一个文献综述。要:研究主题明确,涵盖基本要点,逻辑清晰。

材料一 艰苦奋斗既是中华民族的传统美德,也是中华民族精神的重要内容,还是中国共产党的优良传统。从一定意义上讲,中国共产党百年史,就是一部党领 导人民发扬艰苦奋斗的历史。

在新民主主义革命时期,艰苦奋斗通过①红船精神、②井冈山精神、苏区精神、③长征精神、延安精神及④西柏坡精神等革命传统精神凸显出来。在新中国成立至探索社会主义建设时期,艰苦奋斗通过抗美援朝精神、大庆精 神、红旗渠精神、雷锋精神、焦裕禄精神及“两弹一星”精神等建设精神彰显出来。

——摘自迟成勇《艰苦奋斗:中国共产党革命精神谱系的内在品质》

材料三 河南林县人民在县委领导下,经过多 年苦战,开凿出“人工天河”红旗渠,1965 年实现了总干渠的通水。劳模张买江 说:到现在石壁上还保留着当年的豪言壮 语“宁愿苦干,不愿苦熬,苦战有头,苦熬无头”。

《王进喜日记》中写道:“我是个普通工人,没啥本事,就是为国家打了几口井,成绩和荣誉都是党和人民的,我自己的小本本上只能记差距。”

材料四 2020 年,我国研发经费支出比 2015 年增长 10256 亿元,稳居世界第二;科技进步贡献率达到 60.2%。知识产权产出居世界前列,通过《专利合作条 约》途径提交的专利申请量跃居世界第一。一些基础和前沿领域取得一批标志性成果,若干领域实现从“跟跑”到“并跑”“领跑”的跃升。2020 年我国发明专利一 共授权 53.9 万件,同比增长 17.1%。其中,集成电路布图设计申请保持快速稳定 增长。在过去五年,我国集成电路布图设计申请由 2016 年的 0.24 万件增长至 2020年的 1.44 万件,年均增长达 57.1%。2020 年,提交申请集成电路布图设计的企业数量达到 5600 余家,超过上年数量的 2 倍。

——摘编自《中国共产党简史》和《辉煌 70 年》等

(1)结合新民主主义革命时期(1919-1949年)具体史事,从材料中标示的①②③④任选一种精神,说说你对此革命精神内涵的理解。

(2)依据材料,概括20世纪五六十年代新中国建设者表现出来的时代风尚。结合所学,举例说明这一时期中国社会主义建设取得的成就。

①

克罍(lei) 克盉(he) 克盉、克罍说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。两件青铜器都内铸铭文,款式有差异,但内容完全相同。铭文大意是:周王为表彰召公的功绩,封其子克为燕侯,管理燕地的部族。燕侯制作了盉、盎来纪念这一事件。 | ②武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟封弟周公旦于曲阜,日鲁;封召公爽(shi)于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。 ——司马迁《史记》 |

(1)分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

从制度的角度观察,隋唐大一统的基础是南北朝的制度遗产。各项制度的渊源虽然不同,但隋唐王朝的基本态度是予以继承而非否定。除了废除九品中正制、实行①科举制之外,②三省六部制、州县制、府兵制、均田制、③租调制等,均得到较好的承袭与实行。贞观之治、开元盛世的施政精神是对既有制度予以严格实行,而非轻易推行制度改易。

——摘编自李磊《试析南北朝至隋唐历史阶段的连续性》

(2)依据材料和所学,从①②③中任选一种制度,简述其在隋唐时期的发展及历史作用。

新民主主义革命时期……以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,把马克思列宁主义基本原理同中国具体实际相结合,对经过艰苦探索、付出巨大牺牲积累的一系列独创性经验作了理论概括,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路,创立了毛泽东思想,为夺取新民主主义革命胜利指明了正确方向。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(3)结合材料和所学,概述20世纪20年代末30年代初,中国共产党是如何开辟革命新道路的。

1978年、2017年中国国民经济数据一览表

| 项目 年份 | 国内生产总值 | 人均国内生产总值 | 进出口总额 | 占世界经济总量 | 城镇化率 | 外汇储备 |

| 1978年 | 3679亿元 | 381元 | 355亿美元 | 1.8% | 17.92% | 1.67亿美元 (居世界第38位) |

| 2017年 | 82.7122万亿元 | 59660元 | 27.8万亿美元 | 15.1% | 58.52% | 3.1399万亿美元 (居世界第1位) |

(依据国家统计局数据编制)

(4)通过数据对比,概括改革开放以来中国的变化。结合所学,谈谈你对此变化的认识。