当今英国中学历史教科书《中国皇朝》的部分内容介绍

| 内容介绍 |

(中国皇朝)成就在于团结各州、设定共同标准、改善交通、规范法律等;暴行则体现在滥用民力、税收繁重等方面。 |

中国皇朝的人们分属四个阶层。他们是士坤、农民、工匠、商人,四个阶层之间没有任何联系。人们的穿着取决于他们的社会阶层。 |

到宋朝时,通过考试是做官的唯一途径。 |

家庭生活中最重要的规则是孩子应该服从父母并向他们表示尊重,这就是所谓的“孝道”。 |

涉及中国创造时,使用了“最先”、“最古老”等词……中国“风筝”并不是因为娱乐用途被发明,而是出于军事用途。 |

展现了中国烹饪手段的丰富多样。并列举了举击、摔跤、马球、射箭、毽子、赛马、下棋、练习书法、写诗等一系列中国古代人的娱乐方式。 |

中国是一个有三种信仰的国家,第一,儒教,告诉他们在社会中的地位。第二,道教,告诉他们在自然界的位置;第三,佛教,给了他们死后生活的希望。 |

阅读上述材料,评析英国中学历史教科书里的古代中国形象。

要求:提取信息充分,评析合理,逻辑清晰,结构完整。

材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。19世纪读写能力的普及首先是欧洲文化史的一个进程。其源头可追溯至宗教改革时代或18世纪倾向于实用性教育的全民启蒙运动时期。精英们对读写能力普及的反应是矛盾的。一方面,开启理智的阅读和规范文化实践,对普通民众进行启蒙祛除迷信,这似乎是自上而下的文明化、现代化的实施和对民族融合的促进;另一方面,精英对大众文化解放仍存有疑虑。大众文化解放的同时,也和提高大众的社会和政治地位的要求相勾连。权力和文化拥有者的疑虑不无道理。

——摘自[德]于尔根·奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)概述“读写能力普及”的时代背景。你如何看待“精英们对读写能力普及的反应是矛盾的”,运用所学加以阐释说明。

要求:能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,在正确的历史观和方法论的指导下,全面、客观地论述历史问题。

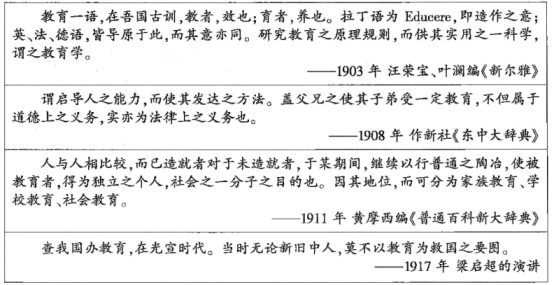

(2)依据材料,评述20世纪初对“教育”的认识

①文化教育为新民主主义的,即民族的科学的、大众的文化教育。人民政府的文化教育工作,应以提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想为要紧任务。

②苏维埃文化教育的总方针在于以共产主义的精神来教育广大的劳苦民众,在于使文化教育为革命战争与阶级斗争服务,在于使教育与劳动联系起来,在于使广大中国民众都成为享受文明幸福的人。

③教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。

④教育是一个民族最根本的事业,教育要面向现代化,面向世界,面向未来,倡导全党全社会树立尊重知识、尊重人才的观念。

(3)请为上述四则不同时期的材料排序,并说明理由。