材料 科举始于隋唐时期,是通过考试选拔官员的制度。士子自幼习诵儒学经典,皆以科考为目标。到了清代,科举考试内容仍以四书五经为主。19世纪中后期,工矿企业大量出现,铁路、轮船等新式交通事业逐步发展。20世纪初,清政府增设外务部、商部、学部、度支部、法部、邮传部等新机构。1905年,清政府颁布谕令,规定自次年起停止科举取士制度。1915年,民国政府公布了《文官高等考试令》等法令。

19世纪,英国政府除了国防、财政、税收、社会治安等传统事务外,还要管理经济、文化、科技、教育等新事务。当时国王、贵族仍主导着文官的任用,政府部门工作效率低下。曾任驻华领事馆翻译的密迪乐提出,英国应该采用中国科举制公开竞争的原则,面向全体国民,实行考试录用官员的制度。1850一1870年间,许多杂志介绍中国科举制的选官程序和方法。1855年,英国开始实行文官考试制度,确立考试竞争和择优录用原则。1870年,英国完成了文官制度的改革,实现了从直接任命官职到公开竞争、考试录用的重大转变。

19世纪以来,英国借鉴科举考试制度进行文官选拔制度的改革;20世纪初,中国废除科举取士,推行新式教育体制。试评析以上现象。材料一 西北地域广阔,地形复杂,气候多变,给中原王朝治理西北造成了很大的困难。由于西北与京师长安的唇亡齿寒的关系,故历代中原王朝总是小心翼翼地治理。而隋唐时期,浓厚的胡汉交融的社会和家庭氛围弱化了“夷狄非我族类”的民族观念。……隋唐统治者吸取前代的经验,最终在西北地区推行羁縻政策,如唐高祖在即位后第二年就下诏:“画野分疆,山川限其内外,刑政疏于函夏,怀柔远人,义在羁縻”。

——王红武《隋唐西北羁縻制研究》

材料二 元朝对西南少数民族首领施行“参用其土人”的制度,且“世官、世土、世民”。明朝沿袭并大为拓展,《明史·土司传》记载“分别司郡、州、县,额以赋役,听我驱调”。明政府制定了授职、承袭、升迁、奖惩等法规,完善朝贡、纳赋之制,颁行征调土兵办法。土司制度是建立在奴隶制或农奴制经济基础之上的。明中期以后,封建经济逐渐发展起来。明末一些土司纷争仇杀、抗命朝廷,给人民带来巨大灾难。康熙、雍正两朝进行大规模改土归流,随之展开清查户口、核实赋税等工作。土司势力大大削弱。

——摘编自龚荫编著《中国土司制度简史》

(1)根据材料一指出隋唐时期中央政府在西北地区实行的民族管理政策,并归纳影响该政策制定的相关因素。结合所学,分析该政策产生的效果。(2)阅读材料二并结合所学,评析土司制度的兴衰。

中世纪晚期的欧洲,教皇地位的衰落与国家世俗化发展要求打破原有的政治结构,换言之,主权国家的建构是一个历史的必然。《威斯特伐利亚和约》开启了基于领土的主权国家,国家的政治权限被划定在特定的领土范围以内,领土成为主权国家一个不可或缺的元素。英法百年战争,英国战败退守英格兰等岛屿,客观上为英国民族国家的建构提供了有利的空间条件。战争也使英国民众普遍感到“法语是敌人的语言”;“使英格兰人意识到他们的特性、统一性和共同的传统和历史”。随着商品经济的发展和社会结构的变迁,国家的权力从贵族的手中转移到君主手中,最后再转移到代表人民的议会手中,人民从徘徊于政治体系之外到能够平等地享有政治权力,伴随这个过程,普通国民的国家意识、民族意识逐渐巩固。

——摘编自黄其松《民族国家形成的历史叙事——以英国为例的阐释》

依据材料并结合所学知识,评析近代英国民族国家的形成与发展。

材料一 14世纪时,欧洲的手工作坊雇佣工人数增多,引发了一些变化:行东本人不再是劳动力,变成了完全的经营者、监督者。行东的收入不再具有手工劳动收入性质,而变成了经验管理收入和利润收入,而利润收入主要来自对雇工和学徒的剥削。帮工和学徒成为主要劳动力,过去的师徒关系已经转变为雇主与雇工之间的关系。

——捕编自厉以宁《资本主义的起源》

材料二 朕的若干臣下……用树篱、堤坡和其他围栏将朕的英国王国内的一些市镇、村庄和 其他地方圈了起来,他们将居住在那里的朕的臣民从自己的农田中驱赶出去,使上述房屋、市镇、村庄周围的区域和里面的农田、土地都沦为牧场,并为了他们的私人利益,在那里放牧羊群和其它牲畜。

——摘编自亨利八世给圈地调查委员会的谕令(1517年)

材料三近代殖民主义的产生时期,正处在资本原始积累阶段,这一时期的殖民活动深深打上了资本原始积累的野蛮性和残酷性的烙印,它既带有封建专制的特性,又充满着商业资本的贪婪。抢掠金银及贵重物品、不等价贸易、贩卖奴隶,专制统治及超经济的剥削等,成为这一时期殖民统治和掠夺的主要内容。

19世纪后,殖民侵略的目的除确保欧洲国家工业产品与剩余农产品的销售市场和原料产地外,还要为本国的剩余资本寻找投资场所。因此,暴力和经济结合下的资本输出,最大限度地牟取了高额垄断利润。

——摘编自王助民《近现代西方殖民主义史》

阅读材料,结合所学,评析14-19世纪西欧资本主义经济的发展。

材料一 “地方自治”作为西方民主制度发展过程中调适国家与社会关系的有效路径,被近代中国开明地主和民族资产阶级所接受。甲午战后,维新派大力提倡地方政治改革,地方自治思潮逐渐兴起,并对统治阶级中部分开明人士产生影响。

迫于要求地方自治的舆论压力,1908年清政府拟定预备立宪《逐年筹备事宜清单》,对地方自治的实施步骤作了统筹规划。1909年后,清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》和《城镇乡地方自治选举章程》等文件,仿效日本实行地方自治制度。清末地方自治分成两级,以府、厅、州、县为上级自治,以城、镇、乡为下级自治,而省级没有明确规定实行自治。《城镇乡地方自治章程》明确地方自治范围包括本城镇乡之学务、卫生、道路工程、农工商务、救济慈善事业、公共营业、筹集款项等方面,同时规定“以专办地方公益事宜辅佐官治为主,由地方公选合格绅民,受地方官监督办理自治”。根据规划方案,要求至1914年地方全部成立地方自治机构。清末地方自治运动受到了地方绅商阶层的欢迎,但筹办自治过程中因地方官办理不善、征收自治费等引发的骚乱事件遍及全国15个省区。1914年,袁世凯下令取消各级地方自治。

——摘编自孙婷《清末地方自治研究》

材料二 一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权,有直接创制法律之权,有直接复决法律之权……每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

——1924年孙中山《国民政府建国大纲》

(1)依据材料一并结合所学,评析清末地方自治运动。(2)与材料一相比,指出材料二地方自治思想的变化,并分析原因。

材料

| 起点 | 来源 | |

| 1 | 1917年俄国十月社会主义革命 | 苏联科学院主编《世界通史》 |

| 2 | 1914—1918年第一次世界大战 | 【美】斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》 |

| 3 | 第一次世界大战及俄国十月革命 | 《中国大百科全书·外国历史》 |

| 4 | 20世纪初的世界整体化发展 | 吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史》 |

材料 19世纪,英国政府除了国防、财政、税收、社会治安等传统事务外,还要管理经济、科技、教育等新事务。当时国王、贵族仍主导者文官的任用,政府部门工作效率低下。曾任中华领事馆翻译的密迪乐提出,英国应采取中国科举制公开竞争的原则,面向全体国民,实行考试录用官员的制度。1850-1870年间,许多杂志介绍了中国科举制的选官程序和方法。1855年,英因开始实行文官考试制度,确立考试竞争和择优录取的原则。1870年英国完成文官制度的改革,实现了从直接任命官职到公开竞争、考试录用的重大转变。

阅读材料,评析材料所反映的历史现象。(要求:观点明确,角度全面,逻辑清晰)

材料一 “六经”作为先秦的重要典籍,经孔子整理后,成为儒家的经典。后来《乐》经失传。汉代,“五经”流传,并出现了对“五经”的注释、训诂等方面的学问,称为经学。建元五年,汉武帝设立五经博士,被认为是经学确立的标志,“五经”成为社会公认的经典。此后,儒学的发展便采取了经学的形态。因儒学章句繁杂,注疏极不一致,唐太宗时,孔颖达等人撰定《五经正义》,后颁行全国。经学至此虽归一统,但长期以来墨守成规,僵化缺乏生命力,明显呈现出衰颓趋势。唐末及五代时期儒家的道德信念逐渐丧失。宋代学者掀起了儒学复兴运动,重建对儒家道德的信仰,他们力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。朱熹将《大学》《中庸》从《礼记》中抽出,与《论语》《孟子》合编为“四书”,并为四书做注,“四书”之名确立。明初沿元之制,尊奉程朱理学,编纂颁行《四书大全》《五经大全》诸书,用于科举取士。

——摘编自姜广辉《中国经学思想史》等

材料二 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

(1)阅读材料一并结合所学,评析经学的产生与发展。

(2)阅读材料二并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

“古之王者,择天下之中而立国。”都城选址既是地理选择,也是政治选择。所有选择原则归结为一点,就是保证长治久安。长治久安不仅在于时间,政治上靠近“龙兴之地”、经济上保障供给、文化上拥有根基、军事上控内御外,均在其中。

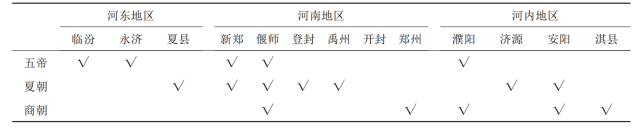

材料一三河①地区古都的朝代及区域分类

①注:

“三河”指河东、河南与河内三地。河东指今山西省临汾、运城一带; 河南指黄河中游东西走向以南的附近地区; 河内指黄河中游东西走向以北、太行山东西走向以南的地区。

材料二西周至北宋、南宋至清朝时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹

材料三 燕都地处雄要,北倚山险,南压区夏,若坐堂奥,而俯庭宇也。又居庸、古北、松亭诸关,东西千里,险峻相连,近在都畿,据守尤易。

——金朝官员梁襄

(1)阅读材料,描述五帝至商朝、西周至北宋、南宋至清朝时期都城的大致迁移轨迹。(2)阅读材料并结合所学,评析元明清三朝定(迁)都北京。

材料一 《每日镜报》是英国发行时间最长的小报,内容上以社会新闻为主,具备偏向大众化的内容和受众定位,对德国法西斯的报道一定程度上能够折射出当时英国社会对法西斯的认知。

材料二 有人选取二战初期《每日镜报》对法西斯的报道,进行抽样研究,整理出其报道框架如下

《每日镜报》对法西斯的报道框架

| 报道框架 | 报道内容(侧重) |

| “侵略—抵抗”框架 | 凸显法西斯德国的对外侵略行径,强调英国政府或第三国政府对德国最新举动的表态,表明抵抗侵略、绝不屈服。此类框架多见于对法西斯德国政府的官方表态以及部分评论文章中 |

| “压迫—反抗”框架 | 法西斯德国政府对国内进行压迫,包括德国犹太人、工人、妇女、儿童等多个群体,例如,德国要求流亡在外的德国犹太人回国服务军事工业、要求母亲尽可能多生育来为政府提供更多劳动力,而这些呼吁均未得到积极的反馈 |

| “分析—披露”框架 | 大多报道德国法西斯领导人先前不幸的个人经历、自身扭曲的心理状况,甚至是经医院诊断的精神疾病 |

| “宣传—回击”框架 | 列举法西斯德国政府进行虚假宣传的言论,并逐一揭谎回击。在驳斥谎言时,引用英国政府、第三国政府的表态,列举与德国法西斯政府言论相悖的事实性证据,及德国内部反法西斯势力的广播 |

——摘编自王行广《〈每日镜报〉二战初期对法西斯报道的框架分析》

依据材料一、材料二,结合所学,评析《每日镜报》对法西斯的报道框架。