材料一 史料1 明清时期的《竹枝词》描绘道:“济宁人号小苏州,城面青山州枕流。宣阜门前争眺望,云帆无数傍人舟。城中阛阓杂嚣尘,城外人家接水滨。红日一竿晨起候,通衢多是卖鱼人。”

史料2 乾隆时编修的《济宁直隶州志》记载:“济州城南天井闸之东有祠曰报功,祀宋康惠(明朝工部尚书,治河名臣)而下治河诸名臣于其中。”道光时编修的《济宁直隶州志》记载:“总督河院在州治东,或曰元总管府旧治,明永乐九年工部尚书宋礼建。弘治间尚书陈某、隆庆间都御史翁大立重修。”

材料二 明朝时,皇帝下令疏浚大运河,罢黜海运漕粮,全由运河运输,不断减少漕运船只顺载货物的限制,济宁地区的经济迅速恢复。明太祖下令“开垦成熟者,听为己业”“敢有荒芜田地流移者,全家还发北外充军”。此外,明政府还蠲除了山东一些特殊年份的秋粮,这使得济宁的山东经济中心地位不断恢复。明永乐年间会通河畅通后,“南控徐沛,北接汶泗”,成为南北漕粮与商品运输的重要码头,济宁迎来了它的兴盛与繁荣。

——摘编自于腾《试探明清时期华北沿运城市夜市经济的繁盛——以济宁为例》

(1)根据材料一,指出三则史料对研究明清时期的济宁社会有哪些价值。(2)根据材料二,分析明代济宁城市繁荣的原因。

材料 李心传(1166-1243),南宋隆州井研(今四川)人。父李舜臣,治《易》颇有心得,以所《本传》三十三篇为朱熹所称道。受父亲影响,十四五岁时就立下修史之志。然其在科场上不意,“于是绝不复应举,闭户著书”。其少年的经历与见闻,为其修史提供了条件。而关心天下,录文献掌故的他为修史准备了资料。其史学著作有《建炎以来系年要录》《建炎以来朝野杂记》《闻证误》等。其中《建炎以来系年要录》记高宗一朝史事,吸收了《左传》《汉纪》《后汉纪》在编纂上的优良传统,编年系事,又不为例所限。他在注中引用的材料,有书名可据的,近两百多种。他常重视材料的考辨,求真去伪,择善而从。后人称其“辨驳详明,根据凿凿”。有学者评论:“其文繁而不病其冗,一切是非得失,皆据实铨叙。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析李心传编著《建炎以来系年要录》的条件。(2)根据材料并结合所学知识,概括李心传编著《建炎以来系年要录》所体现出的史学研究法。

材料 梁启超曾在《戊戌政变记》中明确指出:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”有学者研究近代中国民族主义思潮真正意义上的崛起是在20世纪初。就影响而言,随着西方近代启蒙思想不遗余力地被引介,各种启蒙刊物的广泛印行,犹如时人所言:即苏已死之国魂而争存世界,“发明民族主义不为功矣。”究其内容而言,此时民族主义思潮业已超越了戊戌志士尚还恪守的“华夷之辩”,矢志以求的不仅仅是传统士大夫的社稷安危和宗庙覆亡,而是明确地揭示了这一思潮作为近代最具统摄力的意识形态本质特征:也就是欲戢列强鹰瞵鹗视之态,以纾华族豆剖瓜分之祸,唯有发挥本民族种种特性,合其权以为权,合其志以为志,合其力以为力,“当以建民族国家为独一无二之义。”

——摘编自胡成《略论晚清民族主义思潮对边疆事务的构思》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自拟一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确、合理,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

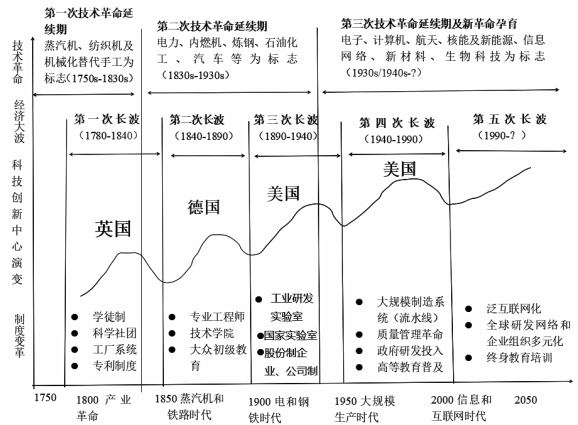

材料 技术如同一道地平线,每增高一分,人类文明的图景就被改变一分。人类历史的滚滚洪流自有其衍变的规律,但在历史的发展过程中,一些重大的技术进步会把这种进程突然提速加快,让文明的进程以一种跃迁式的方式大踏步前进。技术无数次影响着全球历史发展的方向,影响着文明的走向。当然,人类社会的发展历史不断证明,社会的进步与发展很难依靠单一技术甚至技术本身,其必然是政治、经济与技术的共同合力。当人们肯定技术对历史作用的时候,也不要忘记,发明技术、利用技术、推动技术改变社会的始终是人。

——摘编自张笑宇《技术与文明:我们的时代和未来》等

结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“技术与文明”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)材料一 中国古代社会治理的关键在基层治理。传统中国的正式官僚体制只能到地方州县一级,州县以下的基层社会则是以士绅、宗族等地方精英为主导的地方自治。中国自秦以后形成以地缘为特征的乡里组织是封建王朝国家权力向基层社会的延伸,是官府控制地方的重要工具,其职能主要是负责征派赋税徭役、掌管教化治安等。其他诸如公益活动、社会救助、水利设施等地方公共事务,则主要依托基层社会力量来完成。广泛存在于基层社会的宗族组织(族权)与地方势力(绅权),以及各类民间会社组织,在构建地方秩序方面发挥着重要作用。正是在以血缘、伦理、道德为基础的宗族与士绅的协助下,使得古代国家治理体系更加稳固而难以瓦解。

——摘编自杨国安《“天高皇帝远”?古代基层社会如何治理》

材料二 晚清西方列强的入侵使中国陷入了前所未有的危机中,国家必须从社会中汲取更多的资源以及进行社会动员。传统的乡村精英一方面需要充当国家收取税费、社会动员的先行官;另一方面作为乡村社会的领袖,族长、乡绅被认为是腐朽落后的封建力量,被受到西式教育成长的年轻一代的批判和反叛。以改造社会为目标的革命力量更是直接将矛头对准基层社会的宗法伦理体制,不断地通过斗争来瓦解宗法社会的经济、社会和政治基础。传统的乡村精英无法在基层治理中发挥原有的功能,逐渐退出了乡村治理的舞台。乡村社会的狠人、恶人、地痞等“土豪劣绅”便趁机登上了乡村治理的舞台,成为国家在基层的代理人。新乡村精英对基层资源的大肆汲取激化了基层社会的矛盾,基层社会逐渐失序。

——摘编自郭亮《家国关系:理解近代以来中国基层治理变迁的一个视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理的特点,并简析其原因。(2)根据材料一、一并结合所学知识,指出与古代基层治理相比近代基层治理的变化,并分析其影响。

材料 关于印刷术之起源,曾有两种尖锐对立的意见。在19世纪和20世纪开头二十年的资产阶级的历史资料中占有支配地位的观点,认为印刷技术完全是欧洲人独立的发明。相反观点的代表者则说:印刷术之发明并不在欧洲,而是在东方,远在传入欧洲以前中国已有印刷术了。伏尔泰也说:“他们(中国)发明了印刷术。在中国,在木板上刻方块字的工艺更为完善。”随着时代的进步,更有学者认为可为中国是印刷术祖国的完全无可争议之证据的,就是第10世纪到第12世纪所出版的中国的古版书之存在。许多东方历史专家,特别是中国学学者,一致断然主张,印刷术在中国盛行,远较欧洲为早。

——摘编自于翠玲《民国时期中国印刷术研究的视野与思路》

就材料中关于印刷术起源的不同观点,进行合理的历史解释。(要求:表述成文、主旨明确、史论结合、逻辑清晰)

材料一 近代以来,随着国门的打开,西方体育开始逐步传入我国。19世纪60年代,洋务派出于强兵的作用,主动接触和引进西方军事体操,创办军事学堂,开设体操课程。维新派人物谭嗣同认为西方诸国的强大在喜动,而中国的落后在于好静,倡导引进西方体育,以体育兴国强民。1903年,清政府推行以日式兵操为主的体育课程,近代体育课程正式登上历史舞台。之后北洋政府正式将体操科改名为体育科,打破了兵操就是体育的观念,体育课程分为田径、球类等多种项目。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自《中国近代体育史》

材料二 体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴。要把发展体育工作摆上重要日程,精心谋划,狠抓落实,不断开创我国体育事业发展新局面,加快把我国建设成为体育强国。

——习近平会见全国体育先进单位和先进个人代表时的讲话

(1)根据材料一并结合所学,概括近代中国体育运动发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学,说明发展体育运动的意义。

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;成为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋,有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋战国时期学校教育发生的变化及原因。

(2)根据材料二,概括指出西汉初年文翁兴办教育的特点及其贡献。

材料一 普法战争后,为了实现国家军事崛起,民族复兴,法兰西第三共和国政府在初等学校大力开展军事教育,以培养未来的“公民战士”。教育部携手军方和各民间组织,帮助初等学校开展体育和军事教育。初等学校努力结合各门课程各自的学科特点,与体育课共同构建起一个多学科渗透的军事爱国主义教育体系,为法兰西民族在身心上双重实现“民族新生”,以及为法兰西民族国家的建构提供了助力。

--摘编自曾晓阳《民族复兴视域下的近代法国初等学校军事教育》

材料二 始于清末的军国民教育思想是对近代国际军国民教育思潮的主动适应与学习。它顺应了当时中国人急图救亡的政治需求,得到了以梁启超为代表的雏新派的大力倡导。其重要内容包括在各级各类学校中普及军事知识的教育和军事技能的训练,重视学校体育,改善学生体质,使之德智体全面发展。同时,大力宣传武人战功,进行爱国的尚武教育,以培养国民的民族观念和爱国精神。

--摘编自韩玉霞《清末民初的军国民教育》

材料三 1985年,教育部、总参谋部在全国普通高校开展军事训练试,点,要求将“军事课”纳入学校教学计划,通过军事训练教学对大学生实施国防教育,并取得了一定成效。2001年起,“军事课”在普通高校由试点转为全面展开,经过多年的发展建设,“军事课”作为普通高等学校的一门素质类课程,在加强大学生思想政治教育,提高大学生综合素质等方面起到了重要作用。

--摘编自程建《浅析普通高校开设“国防教育课程”相关问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括普法战争结束后法国初等学校军事教育的主要特点及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与近代法国相比,清末军国民教育的不同之处,并分析导致不同的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对学校军事教育的认识。

材料

——摘编自熊鸿儒《全球科技创新中心发展规律及启示》

根据材料并结合世界近现代史知识,围绕“科技创新”拟定一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)