材料 我国古代私人史家的著述数量众多,成就巨大。二十四史中的《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》皆由私人史家修纂。《史记》《汉书》还分别开创了我国纪传体通史和纪传体断代史先河。这些私人史家成就的取得,有种种原因。有的是出于皇命,如荀悦撰《汉纪》,是因汉献帝好读《汉书》,但“文繁难省,乃令悦依《左氏传》体以为《汉纪》三十篇”;再如唐人李肇撰《国史补》,出于“虑史氏或阙则补之意”;宋代李焘所撰《续资治通鉴长编》、徐梦莘所著《三朝北盟会编》,都是两宋之际的“忧世”“泣血”之作。自古以来,中国史家私人历史撰述中所蕴含的深刻的忧患意识,是中国史学史上的一份珍贵遗产。20世纪的中国史家,无论是“新史学”或是马克思主义史家,大多继承和发扬了这一珍贵的思想遗产。唐代史家刘知几在谈及史家成就、影响的高低时曾说,“彰善贬恶,不避强御”“高才博学,名重一时”是评断史家的标准,而非官方修史或私人修史。清代学者章学诚则提出,私人修史要有“独断之学”“别识心裁”,即要能够提出不同于官史的富有学术个性的、独立的、创新的见解。

——摘编自瞿东林《中国简明史学史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括优秀的私人史家所具备的品质。(2)根据材料并结合所学知识,分析私人修史对中国史学发展的贡献。

材料一 1875-1909年出版的代表性画报

| 创办年份 | 画报名称 | 创办者身份 | 创办地点 | 备注 |

| 1875年 | 《小孩月报》 | 美国传教士 | 上海 | 近代画报的萌芽。 |

| 1877年 | 《寰瀛画报》 | 英国传教士 | 上海 | 中国最早以画报命名的刊物。 |

| 1880年 | 《画图新报》 | 美国传教士 | 上海 | 宗教刊物。 |

| 1884年 | 《点石斋画报》 | 英国商人 | 上海 | 借用外国采用石印技术,新闻画报。 |

| 1890年 | 《飞影阁画报》 | 中国人 | 上海 | 创办者为点石斋画报主画师,内容广泛。 |

| 1902年 | 《启蒙画报》 | 中国人 | 北京 | 以识字不多的“妇孺”为拟想读者。 |

| 1905年 | 《时事画报》 | 中国人 | 广州 | 政治上较为激进,编绘者为同盟会成员,注重书写革命。 |

| 1906年 | 《赏奇画报》 《北京画报》 《星期画报》 《开通画报》 | 中国人 | 广州 北京 北京 北京 | |

| 1907年 | 《醒俗画报》 《人镜画报》 | 中国人 | 天津 天津 | 以唤醒国民,校正陋习为宗旨。 |

| 1909年 | 《正俗画报》 《醒世画报》 《民呼日报》 | 中国人 | 北京 北京 上海 | 《民呼日报》以“大声疾呼,为民请命”相号召,创办不久就遭当局嫉恨,创办者于右任被捕并逐出租界。 |

——整理自陈平原《左图右史与西学东渐:晚清画报研究》

材料二 晚清民智之开,庚子事变是个重要转折点,“土地割让,主权丧失,国民为之震惊,志者为之愤慨。人人发愤求强,深识者成以振兴教育,启发民智为转弱图强之根本”。一时间,北京城里,出现了民间办学、办报的热潮。

——摘编自陈平原:《左图右史与西学东渐:晚清画报研究》

材料三 郑振铎认为《点石斋画报》里发表的许多生活画,乃是中国近百年很好的“画史”……用这段话用来描述整个晚清一百多种画报,也都大致合适。但从“画史”的角度解读晚清么报,并不意味着画家对于“时事”的描述精确无误。

——摘编自陈平原:《左图右史与西学东浙:晚清画报研究》

和《以“图像”解说“晚清”—<图像晚清>导论》

(1)根据材料一,概括近代中国画报的发展特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国画报兴起的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明画报作为史料的优势与不足。

文物中的世界史

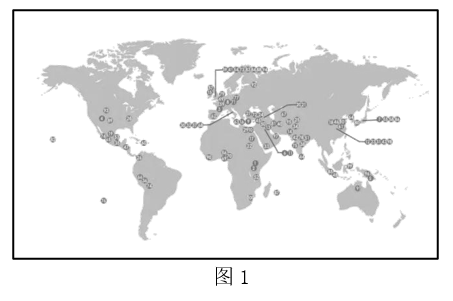

大英博物馆成立于1753年,是世界上最著名的博物馆之一,也是英国殖民扩张历史的一个缩影。2017年,“大英博物馆百物展:浓缩的世界史”在上海博物馆展出。图1为百物来源图,图2为本次展览平面图和相关展览内容。

(1)材料中哪些信息可以作为解释“大英博物馆是英国殖民扩张历史的一个缩影”的证据?概括说明理由。

(2)如果让你设计一次与中国海外文物相关的展览,说说你的想法并说明理由。

材料 陈邦瞻,字德远,其父陈旦乃嘉靖贡生,博览经学秦汉之书,精研天人性命之学。陈邦瞻自小聪颖,十岁能文,深得父亲钟爱,“周旋膝下,博览群书”。入仕之后,他居官清廉,并在应天府沈越倡议下,受邀在《宋史》《宋元资治通鉴》的基础上编纂《宋史纪事本末》。陈邦瞻在《宋史纪事本末·叙》中指出:“世变未及则治不得不相为因,善因者,鉴其所以得与其所以失。”他在撰《宋史纪事本末》时,写有4条论赞,从政治、军事策略等方面探讨宋代衰亡的原因。在论述王权更迭时,陈邦瞻指出周的衰亡与秦的崛起是“因其势”,是历史发展的必然,而不是传统的天命观、五行论。陈邦瞻对历史人物的评价,更是观点鲜明、直抒己见,如说蔡京的奸诈,“京每闻将退免,辄入见祈哀,匍匐叩头,无复廉耻”。

——摘编自郑彩云《陈邦瞻史学成就述略》

(1)根据材料并结合所学知识,概括陈邦瞻的史学思想。

(2)根据材料并结合所学知识,说明陈邦瞻取得史学成就的原因。

材料一 长久以来,威尼斯共和国都是地中海地区的金融与航运中心,形成了重视商业利益的社会氛围。1469年成熟的金属活字印刷技术传入之后,威尼斯印刷产业迅速发展,受到贵族富商的投资青睐。以阿尔丁出版社为例,出版商阿尔杜斯发现了当时市场上希腊文印刷的空白,于是荷马的史诗、伊索的寓言、亚里士多德等人的著作,这些手抄本时代的文字在威尼斯第一次被印刷出版。他还在印刷史上首次使用了逗号、句号和分号,使文本的阅读更加流畅无误;在书籍的开本方面,其首创的小八开本袖珍书使书籍更易于携带。除了古典时代的作品之外,乐谱、地图、带有解剖图解的医学书籍、世俗趣味的方言读物,都在这里大规模出版。到16世纪初期,威尼斯已经成为欧洲出版业的中心,被誉为“文艺复兴”的发动机。

——摘编自李昕《设计史视角下威尼斯早期印刷出版业的宏观形态塑造》

材料二 1884年英国人美查在上海创办《点石斋画报》,到1898年终刊共发行528期,刊出了4600余幅配有文字的手绘石印画。创刊之初,美查认为“画报盛行泰西,盖取各馆新闻事迹之颖异者,皆为绘图缀说,以征阅者之信。俾乐观新闻者有以考证其事,而茗余酒后,展卷玩赏,亦足以增色舞眉飞之乐”。学者将《点石斋画报》的图像分为“战争风云”“中外交涉”“声光电化”“舟车便利”“仁医济世”“租界印象”“西洋奇闻”“文化娱乐”等类型。以下是摘选自《点石斋画报》的两幅作品及其配文。

| 兴办铁路 五月下旬,天津来信云,创办铁路一节,朝廷业已允准,由大沽至天津,先行试办……将来逐渐推广,各省通行,一如电线之四通八达,上与下利赖无算,向不禁拭目俟之矣。(部分文字摘录) |

| 迎迓李傅相 中日失和已有一年,各埠生意清淡,故泰西各国从中劝和。特来电音恳请傅相至东瀛议和。倭主派外务大臣伊藤引舆迎迓。 |

——摘编自陈平原《左图右史与西学东渐》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析16世纪威尼斯成为欧洲出版业中心的原因。

(2)根据材料二概括《点石斋画报》的作品特色,并分析其史料价值。

材料一 魏晋时期时局动荡,远离朝政、逍遥自然成为士人的追求,他们赏识能够洞察世事的女性;对女子的评价也打破“三从四德”的标准,赏识知晓道义忠正廉洁的女性,以衡量君子德行的准则去评判女子;注重内在修养,明理善辩的女性得到了士人的赏识,一定程度上打破了“女子无才便是德”的观念。

——摘编自王阳《从<世说新语·贤媛>看魏晋士人的女性观》

材料二 盛唐女子在着装方面表现出了较为大胆的反传统意识,将开放性元素使用在服装之上,描绘着盛唐面貌。(一)女着男装。盛行于开元天宝年间,首先流行于宫中,后成为普通妇女的服饰。(二)胡服。北方游牧民族与中原交往甚多,丝绸之路上商队络绎不绝。在陕西昭陵唐墓出土的陶俑中,那些窄袖紧身、脚穿皮靴的妇女形象,就是唐代妇女崇尚胡服的真实写照。(三)袒露装。……(四)女着戎装。魏晋南北朝以来少数民族妇女尚武的习俗在这一时期仍得以流行,妇女特别喜欢穿戎装。

——摘编自何琳《从张萱<捣练图>看唐朝女子的着装》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括魏晋时期士人阶层的女性观,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出盛唐时期女性着装的特点,并分析其折射的社会背景。

(3)材料一、二的作者运用了哪些类型的一手史料进行研究?

材料一:在19世纪兴起的工业革命带动下,美国经济得到迅速发展,从农业国转变为工业强国,从乡村国家转变为高度城市化的国家。但是,工业城市中过度拥挤的居民住宅、堆积如山的固体废物、污浊不堪的河流水道、茫茫无边的黑色烟雾表露出美国工业时代为经济成功所付出的环境代价。由人为因素所导致的空气污染,主要是工厂燃烧煤炭以及大量使用高挥发性的烟煤产生的烟雾污染,给城市居民造成了严重的危害。当时,有些州也曾试图通过行政立法的方式来普遍禁止烟雾的排放。例如,1869年,匹兹堡曾颁布了一项法令,禁止在火车机车上使用煤炭。两年后,辛辛那提市议会也通过了一项反烟法令,但只针对个别的、违规的大烟囱,而且也没有授权任何公职人员去巡视或消除这些公害。这些努力为20世纪后期美国才开始的以联邦政府为主导的空气污染治理提供了借鉴。19世纪80年代起,美国正式开始了铁路电气化的初步尝试。

——摘编自孙群郎、孟肖潇《美国工业化时代城市的烟雾污染与治理》

材料二:改革开放以来,我国城市环境污染问题呈现加重的趋势。城镇人口上升,城市规模越大,居民生活用水、用电等方面需求都会不断增加,导致城市居民生活过程中排放的废气、废水和其他生活垃圾污染物数量迅速提高,给城市生态环境带来巨大破坏。以雾霾为主力的大气污染,已经极大影响了人民群众的满意度和幸福感。2013年,国务院发布了《大气污染防治行动计划》,这是政府针对大气污染治理专门制定的全面规划。许多地方政府从本地的实际情况出发也制定了相关的法律法规来抵制雾霾污染的袭击,如《四川省灰霾污染防治实施方案》等。1999年我国在江苏南通和辽宁本溪试点,引入市场机制,通过排污权交易限制各种不同污染物节能减排。全国各地纷纷运用高科技设立雾霾监测站。党的十九大提出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须加快生态文明体制改革,建设美丽中国。

——摘编自徐静《城市化进程中大气污染的政府治理研究》

(1)根据材料一、二,概括中美两国环境治理的相同背景。

(2)根据材料一、二,指出中美两国环境治理方式的异同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对环境治理的认识。

材料一 中国1987-2014年科技投入财力分析

数据来源:国家统计局网站,全国科技经费投入统计公报。

材料二 40年来,从“科学技术是第一生产力”到“创新是引领发展的第一动力”,从增强自主创新能力到建设创新型国家,科技改革成为改革开放大战略的一个缩影,发挥了先锋、引领和试验田作用。我国科技发展日新月异,步入快速发展轨道,有举国体制下研制“中国神药”青蒿素类抗疟药的协同攻关;有“神舟”飞天创造的“中国高度”,“蛟龙”潜海成就的“中国深度”,“复兴号”标准动车组刷新的“中国速度”……科技实力伴随经济发展同步壮大,中国成为具有全球影响力的科技创新大国。

——摘编自《改革开放40周年科技成就撷英》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国加大科技资金投入的历史背景。(2)根据材料并结合所学,概括指出改革开放以来中国科技改革的影响。

材料 民族主义作为一种意识形态,影响着整个民族人民的价值取向和行动方向。德意志民族主义在德国不同的历史时期经历了巨大的变化,对德国发展也产生了深远影响。中世纪以来,德国一直处于封建割据、四分五裂的状态,当时大多数德国民众不觉得自己是德国人,而是普鲁士人、巴伐利亚人、法兰克福人等,也对本民族的语言、文字和文化没有尊重和认同感,在他们的心目中不存在德意志民族观念,他们意识不到德意志。直到17世纪末18世纪初,随着启蒙运动的发展,人们的民族意识开始逐渐苏醒。德国知识分子也在法国大革命的政治“启蒙”下,开始关心政治,并有了政治觉悟,于是,德国文化民族主义诞生了。19世纪,拿破仑帝国的扩张使德意志民族的地位降到了历史最低点。德国的文化民族主义在全德人民高涨的要求民族团结、反对外来侵略、实现民族独立和自由的情感中上升为政治民族主义,德意志近代资产阶级民族主义理论体系最终形成。德国统一后,灿烂辉煌的物质繁荣和普鲁士流传下来的军国主义传统使德意志民族优越感不断膨胀,威廉二世推行“世界政策”并加紧扩军备战。最终,之前反对民族分裂、渴望祖国统一、追求民族独立和解放的理性意识,开始一步步向极端民族主义发展。

——摘编自葛丽《德意志民族主义形成和发展变化研究》

(1)根据材料,概括德国民族主义的发展过程。

(2)根据材料并结合所学知识,评析民族主义对德国历史发展的影响。

材料一 新中国成立以来,创造了全球范围内的“扶贫奇迹”。1950年中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,利用行政手段对生产资料进行再分配,实现了农民土地所有制,彻底铲断了造成贫困的经济根源,为农民摆脱贫困创造了物质条件。通过开展农业合作化运动,使亿万农民走上合作经济发展道路,建立起以农业合作社为组织形式的农村公有制经济体制。同时在农村建立“五保”供养制度、储备粮制度等初步的社会救助体系,缓解了农村地区极度贫困的局面。

——摘编自白晋博《新中国成立以来我国扶贫工作的发展历程、基本经验和未来展望》

材料二 习近平总书记着眼于从根本上解决长期制约我国经济社会发展和人民群众生活质量提升的贫困问题,致力于解决过往扶贫过程中存在的识别对象不准、后续动力不足、到户困难、机制不顺等问题,创造性地提出了以“精准扶贫”为核心的新时代中国共产党贫困治理新理念、新战略,形成独特的习近平贫困治理观。

——摘编自李文《习近平贫困治理观的理论渊源与实践价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析建国初期开展扶贫工作的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括习近平贫困治理观的时代意义。