材料一 在我国古代城市形成的过程中,真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。据《春秋左传》所载,春秋时筑城原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国的国都是政治中心,都需筑城;第二,各国纷争中需要在战略要地筑城;第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城。……宋代以后,随着商业贸易的繁荣,城市的经济功能才逐渐增强,逐渐出现了纯粹经济功能的工商业市镇。

——摘编自胡如雷《中国封建社会形态研究》

随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社(2011年版)

(1)依据材料一,指出中国古代城市功能的演变趋势。结合所学知识,分析明清城镇化发展的原因。

材料二 大工厂,特别是从蒸汽机开始代替水力发动机的时候起,越来越多地开设在那里。据一个同时代的人说,在1786年,人们仅看到一个烟囱,即阿克赖特纱厂的烟囱矗立在屋上。十五年后,曼彻斯特约有五十个纱厂,大多数都拥有蒸汽机。那些赶忙建筑起来的、太小而不够人口居住的工人棚屋绵延在纱厂的周围,几乎把旧城围绕起来。……设有商店的中心区域已经美化了,那里开辟了宽阔的街道,两边有很高的砖砌的房屋。最后,在城市的最外面东南方,不久也建筑起一些四周围有花园的漂亮别墅,那里住着新的贵族,棉业豪富。

——【法】保尔·芒图著,杨人楩等译《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国近代城市的特点。

材料三 新中国成立后在中国共产党和政府的领导下,经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善,曾经在旧社会给人民带来深重灾难的鼠疫、天花、黑热病、回归热、斑疹伤寒等烈性和急性传染病,在中华人民共和国成立后不长的时间内,就陆续被消灭或基本消灭。有力地保障了人民的健康安全,保障了我国经济建设的顺利进行。

——据当代中国丛书编辑委员会《当代中国的卫生事业》等

(3)据材料三指出建国初期我国的城市管理取得的突出成就,并结合所学知识分析其原因。

材料一 三国两晋南北朝时期,杭州为吴国的吴兴郡,属扬州。因外族相继入侵,晋室南迁,促进了江南和钱塘江两岸经济文化的发展。加之当地政局稳定,北方人口大量南迁。隋王朝建立后,于开皇九年(589年)废郡为州,“杭州”之名第一次出现。大业六年(610年),杨素凿通江南运河,从现在的江苏镇江起,经苏州、嘉兴等地而达杭州,全长400多公里,自此,拱宸桥成为大运河的起讫点。这一重要的地理位置,促进了杭州经济文化的迅速发展。唐代,由于运河的沟通,杭州成为货物集散地,社会经济日趋繁荣,人口也迅速增加,到唐开元(713~741年)中期,杭州已与广州、扬州并列,成为我国古代三大通商口岸之一。五代十国时期,吴越王重视兴修水利,引西湖水输入城内运河;在钱塘江沿岸,修筑百余里的护岸海塘;还动用民工凿平江中的石滩,使航道畅通,促进了与沿海各地的水上交通。

——摘编自李晓《宋代城镇综合经济功能的增强与城乡经济一体化》

材料二 从鸦片战争后的百余年间,杭州的近代工业逐渐发展起来。如在1897年创办的通益公纱厂(杭州第一棉纺织厂前身),规模较大;其后又陆续兴办起火柴厂、造纸厂等,传统的手工丝织行业也逐步采用机械传动。

材料三 新中国成立以来,杭州市发生了巨大的变化。现在的杭州,经过大规模的城市和园林建设,城市面貌大为改观,是国务院确定的全国重点风景旅游城市,国家公布的历史文化名城,是浙江省的省会。同时也是长江三角洲地区除上海的第二大中心城市。1996年,设立滨江区与高新产业开发区,是浙江省最重要的科技成果产业化基地、技术创新示范基地、创新型人才培养基地和高新技术产品出口基地。目前杭州在工业生产上已具备比较雄厚的实力,门类比较齐全,在全省乃至全国都占有重要地位。2016年G20峰会、2018年世界短池游泳锦标赛、2022年亚运会等一系列国际会议和赛事已在或将在杭州举办。

——材料二、三摘编自《杭州日报》相关报道

(1)依据材料一,概括古代杭州城市崛起的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析1897年前后杭州近代工业发展的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析新中国成立以来杭州发生巨大变化的原因。

材料一 明清江南市镇的起源,早的可以追溯到宋代。北宋还比较少,到南宋数量就多起来了。明中期到清前期是传统江南市镇发展的高峰期。其间,个别的镇有兴有衰,总体数量不断在增加。明清江南市镇,在1909年以前,都不是正式的行政建置。那里仍然是按乡村的规矩来编制地域(都、图、里、保),且与四周乡村犬牙交错,镇区内也有农田与农民它是政治行政体制外自行生长出来的东西,是农村商品经济、市场贸易发展的产物。市镇具有乡村商贸市场“中心地”的性质,衬托并支持着城市的生存与发展。在我看来,明清江南市镇还是相当自由的,彼时政府管得很少,一切听任自然。在市镇可以感受到一般人的悠闲与淡泊。无论是戴毡帽的乡民,还是穿长衫的“先生”,街上相逢一笑,或许他们还是经常往来走动的亲戚,乡民认镇上人为干亲的也常有。生活很平常,人与人的感情靠得很近,没有城市里的那种疏离感与紧张感。

——摘编自王家范《明清江南市镇结构及其历史价值初探》

材料二 19世纪的英国社会活动家霍华德在《明日,一条通向真正改革的和平道路》一书中提出的关于“田园城市”的思想,一直是城镇建设的一条重要考虑因素:建设一种结合城市和乡村优点的理想城市,为了健康、生活以及产业而设计,它的规模能足以提供丰富的社会生活,但不应超过这一程度。受其思想影响,英国建设了一些大城市周边的具有理想主义色彩的花园城市。现在的英国,很难再看见以牺牲农业和农村为代价,人口向伦敦等大城市迅速聚集的“单向型城镇化”。相反,大城市人口向周围的小城镇、卫星城镇转移和流动成为了发展的主流。这一点,由于四通八达的公共交通,特别是铁路网络而显得尤其成功。

——摘编自周逸《英国城镇化为何不大拆大建》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的主要特点并分析其兴盛的原因。

(2)根据材料二概述“田园城市”思想的基本内容,并分析其对英国城镇化产生的重要影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对当今中国城镇化发展的认识。

材料一 19世纪中后期,美国工业革命和工业化对促进这一时期美国城市化的高速发展起到了其他任何力量都难以起到的作用。美国历史上这一时期的矿业开采并由矿业开采带动的矿业营地、矿业城镇直至矿业城市的建设仍旧给这一时期美国的城市化起到了不可估量的促进作用。同样,还有铁路铺设并由铁路铺设带动的铁路城镇建设,并由铁路城镇最终发展而成为交通枢纽城市、经贸中心城市和物流集散城市,也是促进这一时期美国城市化高速发展的原因。

——摘编自邵小通《十九世纪中后期美国城市化高速发展研究》

材料二 鸦片战争后,中国近代化性质的工商业城市陆续出现并发展壮大。由于近代中国长期处于半殖民地半封建社会,民族工业受三座大山的压制而得不到独立发展,制约了社会生产力的发展,近代中国城市化进程的速度,规模和水平有限。但是伴随缓慢的城市化进程,图书馆、影剧院、体育馆、电报、电话、咖啡厅、西餐馆、汽车等在中国沿海沿江等通商口岸出现。总之,生产力的发展推动着城市化的发展,也促进着社会的转型,这是历史的进步,城市化的发展水平是现代化水平的重要标志。只有不断解放发展生产力,不断更新城市发展理念,才能更好地克服城市化中的问题,不断推动城市化水平向更高层次发展。

——摘编自陈亮《近代以来中国的城市化进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪中后期美国城市化高速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国近代城市化进程的影响。

材料一 宋朝开封、临安水系通达,居民不计其数的生活垃圾,纺织业、印刷业等手工业废水对河水造成严重污染。政府一方面差雇人力定期开凿修整河道,另一方面颁布法令,禁止居民随意倾倒垃圾。在增强民众环保意识的同时,将河道治理效果与官员的政绩考核结合起来。宋仁宗年间,先后设河渠司、都水监掌管水政,保证河道管理的有序进行。发明埽和浚川杷等最具特色的河道治理工具,并通过河道堤岸种植林木,固堤护堤、防止水土流失等措施来进行河道治理。

——摘编自王战扬《宋代河道管理研究》

材料二 19世纪早期,泰晤士河是一个开放的下水道汇聚处,各种生活与工业污水无序排入,对伦敦公共卫生造成灾难性影响。为改变这种情况,伦敦当局着手建立一个现代下水道系统,规划建造了5条相互衔接的下水道,包括450英里的主干道和1.3万英里的支道。与此配合,还兴建了泰晤士河堤工程。《1876年河流污染防治法》是英国第一部防治河流污染的国家立法,也是世界上第一部水环境保护法。法案不仅详细列举了禁止排放的各类污水和违法行为,还任命专家担任审查官,提供实施建议,并通过技术监测控制河流污染。1898年,任命由多名专家组成的皇家委员会,调查污染来源和监督河流防治进度。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

(1)依据材料,概括中国宋朝和近代英国城市河道治理措施的共同点。

(2)结合所学,分析近代英国进行河流治理的原因。

材料一 到19世纪中期,英国成为了第一个工业化国家……工业革命首先是一次生产力的全面革命,改变了生产技术和劳动工具。经过工业革命,纺织、冶金、煤炭、机器制造和交通运输成为英国工业的五大基本部门。在工业地区,新的城市纷纷诞生并不断膨胀。农村人口在全国的比例和农业在经济中的比例都降到次要地位。政府颁布一系列法案,如1834年《济贫法修正案》、1844年《工厂法》、1847年《十小时工作日法案》、1848年《公共卫生法》等。到1851年,城市人口已占全国人口的52%。城市化不仅仅是城市人口的聚集,而且也引起城市建设的发展,包括城市交通、城市公共卫生以及城市房屋建设等等。

——摘编自齐世荣《世界史》(近代卷)等

材料二 改革开放40年来,中国经历了大规模的快速城镇化过程。1978到2017年,中国城镇人口从1.7亿增长到8.1亿。1978到1995年乡镇工业突起,外资流入工业企业,形成了以轻工业为主导的城镇化;1996到2013年外资和城镇建设共同带动了重工业的发展,形成了以重工业为主导的城镇化;2013年以来城镇化对服务业的需求快速增长,形成了以服务业为主导的城镇化。轨道交通建设有了突飞猛进的发展,现代化的电讯、信息、互联网、物联网通信信息基础设施与水电煤气的公用基础设施在城市普及。改革开放40年来,中国大规模城镇化进程,是我们党在经济建设尤其是城市建设领域开拓创新和艰辛探索的结果。

——摘编自倪鹏飞《改革开放40年中国城镇化发展的经验与启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括材料对应时期英国与中国城市化发展的差异。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明材料对应时期英国与中国城市化发展的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后中国城市化加速发展的启示。

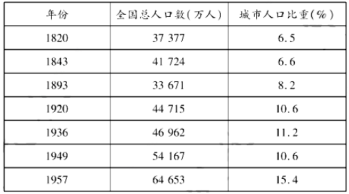

材料一 1820~1957年中国城市人口变化表

——李蓓蓓《中国近代城市化率及分期研究》

材料二 颐和园由北面的万寿山和山南的昆明湖组成。乾隆曾展拓湖面东部,使原来正对万寿山中部的东岸线退至山东麓部位,山和湖的关系结合得更加自然。展拓后的昆明湖呈北宽南窄的倒三角形,水面辽阔,约占全园四分之三。”

——摘编自萧默《建筑的意境》

材料三 四合院,是一种由四面房屋合起来而形成的一种内院式建筑(如图)。四合院广泛分布在中国南北各地,尤以北方地区最为典型。对于四合院的解读,主要基于以下两个视角:

①遵循了建筑与自然环境、气候的和谐统一:从剖面看,庭院南北向距离与房高的平均比例为10:3,这样低矮平缓的比例便于夏季风的进入,能在湿热的夏季带走多余的热量和水分。这一特征在中国古代大量的建筑中都有所体现

②充分体现了我国传统礼制的秩序感:四合院民居在布局上多按南北纵轴线对称布置房屋和院落,房屋四角以廊道或围墙联系围合,形成主次分明、安静内敛的居住环境。这种结构恰恰符合中国传统文化中的礼法要求

——根据朱瑾、王军《四合院的文化阐释与伦理解读》等论文摘编

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括19世纪40年代以前和20世纪40年代以后中国城市化的发展趋势,并简述其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明颐和园的规划如何体现因地制宜的规划思想的?

(3)根据材料三结合学说知识,您更侧重分析哪一种视角的认识?侧重分析①,请从建筑与自然的关系这个角度,以秦长城为例进行阐述。侧重分析②,请从建筑与文化的关系这个角度,以平遥古城的民居为例进行阐述。(只列观点,不说理由不得分)

材料一 英国是世界上率先迈入现代化的国家,随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展,人们的生活环境、尤其是整个社会的公共卫生状况严重恶化,英国政府开始全面介入公共卫生管理,1848年、经过议会辩论,英国通过了《公共卫生法)、法案规定:“在代表中央意志的大都市伦敦首先创建中央委员会,然后再广泛任命检查巡视员,派他去管理地方上的那些分支委员会。”这使得地方政府强烈不满,由此,1858年,中央政府颁布了《公共卫生法》,1871年,议员提出并成立了地方政府委员会,推动议会颁布了1872年《公共卫生法》,1875年,又颁布了强化、巩固有一切成果的《公共卫生法》,规定“任何被通报为污染物制造者的受委屈个人都有中诉抱怨权”,这使得检查员所做的工作极易遭人误解,这些法案连同1875年的《食品和药物法》“共同构筑起了英国近代乃至现代社会公共卫生立法和管理制度的基础”。

——摘编自王广坤《论近代英国的卫生检查制度》

材料二 1951年,中共中央发布《中央关于加强卫生防疫和医疗工作的指示》;1953年、政务院批准在各省、自治区、直辖市以及地(市)、县(旗、区)建立卫生防疫站;到1965年年底、全国共有各级各类卫生防疫站2499个.与1952年相比,机构增加了16倍、医师(技师)增加了11倍、卫生部还先后颁布了《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年).从20世纪80年代开始,从宏观层面提出了“国家、集体、个人一起上”的思路,启动医疗卫生体制改革.1997年,中共中央、国务院联合发出《关于卫生改革与发展的决定》;2009年,发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》,提出建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

——摘编自吴超《从卫生防疫到全民健康——新中国的疫病防控和公共卫生安全事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国发展公共卫生事业的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代英国与现代中国在公共卫生事业建设上的相似之处,并说明其产生的相同作用。

材料一 鸦片战争后,由于对外贸易迅猛发展的带动,上海的近代化起步堪称全国第一。随着租界的发展,宽阔的街路替代了旧式狭窄的巷道,西式的洋楼拔地而起。在30年代,上海 30人以上的工厂数占全国12个大城市总数的36%,资本额占12个城市总数的60%,其产值更达12个城市总数的66%。上海在工业和交通的规模、教育和科技的发展以及民主政治思想的传播诸方面,均居全国首位。但是,华界、公共租界、法租界各自为政造成道路宽狭不统一,疏密不规则,厂房、民宅交错,路名、门牌号码更是各行其事,给城市的进一步发展造成很大的不利。

——摘编自张仲礼《近代上海城市发展、特点和研究理论》

材料二 英国城市规划运动进程

| 时间 | 阶段 | 具体实施状况 |

| 1848—1875年 | 以公共卫生为中心 | 颁布了多部与卫生治理相关的法案,中央机构与地方政府展开了以街道、住房和公共空间规划为主要内容的行动。 |

| 1875—1909年 | 以住房问题为中心 | 出台了一系列住房法案,授权地方政府清理贫民窟地区。各种非官方建筑团体建造了一定数量的高质量住房,提高了中等阶层的住房条件。 |

| 1909—1939年 | 以综合治理为中心 | 既有对市区较大范围的总体规划,也有对邻近市区的卫星城市实施的综合规划,更有与周边城市联合进行的区域规划。 |

——摘编自梁远、刘金源《近代英国工业城市的空间结构与城市规划(1848—1939)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括上海早期现代化的主要特点,并简析上海发展成为近代大都市的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括英国城市规划运动的特点,并分析其影响。

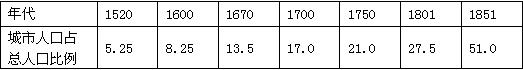

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的主要因素。材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)依据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些?材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(3)依据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。