在明代表(→表示使臣出使方向)

| 中朝使臣往来 | 中日使臣往来 | 朝日使臣往来 | ||||

| 中国→朝鲜 | 朝鲜→中国 | 中国→日本 | 日本→中国 | 朝鲜→日本 | 日本→朝鲜 | |

| 明代以前 | 208 | 882 | 4 | 68 | 14 | 24 |

| 共计1343年 年平均次数 | 0.13 | 0.65 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |

| 明代 | 161 | 1299 | 16 | 37 | 22 | 70 |

| 共计277年 年平均次数 | 0.6 | 4.6 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.25 |

| A.中国是东亚国际秩序稳定的核心力量 |

| B.儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定 |

| C.东亚地区政治一体化的趋势有所加强 |

| D.东亚国家间的平等友好关系更加密切 |

下表是中国古代对外交流的史实

| 时间 | 史实 |

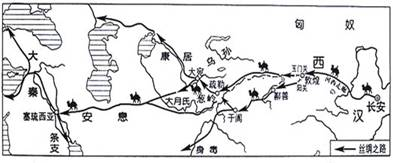

| 汉朝 | 汉朝张骞出使西域。甘英奉命出使大秦,到达了波斯湾。大秦王安敦派使臣来东汉。 |

| 魏晋南北朝时期 | 226年,大秦商人来到建业,西晋初年又派使者来到中国波斯、大月氏朝时期的商人、使者不断来华。445年,波斯王朝遣使来华佛教传入并不断发展,印度等国的僧侣来华传教。日本、朝鲜多次派使者来华 |

| 唐朝 | 日本、朝鲜派遣唐使、留学生来唐朝。玄奘西游,鉴真东渡日本,日本高僧空海长安求法。西亚商人在广州、泉州定居。 |

| 宋 | 高丽政府遣使到宋朝搜求书籍。日僧寂昭、元灯等乘宋商船渡海入宋。明宋州城出现多处“波斯馆”“清真寺”印刷术外传朝鲜、日本、印度、阿拉伯、北非和欧洲。广州、泉州城内居住着许多阿拉伯富商 |

| 元朝 | 元初,高丽从中国购经籍一万多卷。元朝和日本两国僧人互相访问极为频元朝繁,来华日僧仅知名者即达220余人1299年,妙慈弘济大师把程朱理学传到日本,长期成为日本统治阶层的思想武器。马可·波罗来华 |

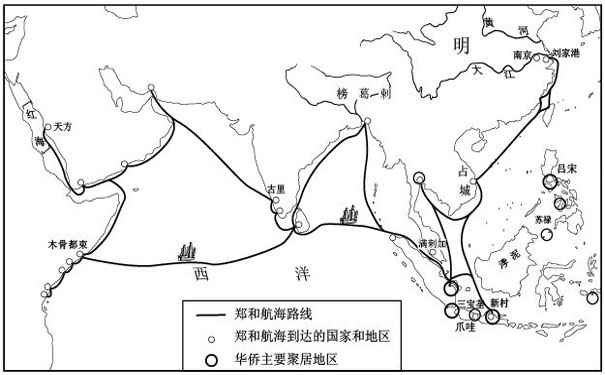

| 明 | 郑和下西洋,到达亚非各国。华侨开发南洋地区戚继光抗倭,援助朝鲜明抗击日本。利玛窦来华传教,徐光启翻译了利玛窦带来的科学著作中国 人民反对西班牙葡萄牙荷兰入侵。政府禁止沿海居民出海贸易。 |

| 清(1840年前) | 郑成功收复台湾,来华的传教士将西方的天文地理数学等介绍到中国也向年前)本国广泛的介绍中国社会状况,中国人民抗击沙俄、英国、法国的入侵。 仅留广州作为贸易出口。 |

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

任选一个角度,评述古代中国的对外交流。(要求:写明角度,史论结合,逻辑清晰。)

| A.西方列强想借机扩大在华的权益 |

| B.想增强与中国的联系,与中国共谋发展 |

| C.西方列强仰慕中国文化 |

| D.想与中国建交,发展与中国的外交关系 |

1972年以来中国对外贸易发展情况

(注:选取部分年份;数值保留1位小数;单位:亿美元)

| 年份 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1985 | 1991 | 2001 | 2011 |

| 进口 | 28.6 | 76.2 | 65.8 | 108.9 | 200.2 | 422.5 | 637.9 | 2435.5 | 17434.6 |

| 出口 | 34.4 | 69.5 | 68.5 | 97.5 | 181.2 | 273.5 | 718.4 | 2661 | 18986 |

| 进出口 | 63.0 | 145.7 | 134.3 | 206.4 | 381.4 | 696.0 | 1357.3 | 5096.5 | 36420.6 |

——摘编自国家统计局《中国统计年鉴》

根据材料并结合所学知识,围绕我国的对外贸易发展情况提炼一个观点,并加以阐释。(要求:观点明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰)

《清实录》中“外洋”不同含义使用频率及含义统计表

| 嘉庆朝 | 道光朝 | 咸丰同治朝 | 光绪宣统朝 | ||||

| 中国管辖之“外洋” | 外国同义之“外洋” | 中国管辖之“外洋” | 外国同义之“外洋” | 中国管辖之“外洋” | 外国同义之“外洋” | 中国管辖之“外洋” | 外国同义之“外洋” |

| 74 | 4 | 141 | 19 | 27 | 25 | 8 | 148 |

| A.天朝上国观念崩塌 | B.中外交涉事务频繁 |

| C.中国被动学习西方 | D.近代外交理念萌发 |

材料一 传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二 如表反映了鸦片战争前后,清政府在对外交往中,“天朝”和“中国”词语的使用频率变化。

| 年代 | “天朝”使用频率 | “中国”使用频率 |

| 道光最初10年 | 50余次 | 不满10次 |

| 道光十六年(1836年 四月至十七年四月 | 6次 | 5次 |

| 道光十八年一月至五月 | 6次 | 14次 |

| 咸丰 | 《筹办夷务始末》前五卷约5次 | 逐渐取代天朝 |

| 光绪 | 几乎不用 |

根据材料一、二并结合所学知识,对清政府在对外交往中内外称呼词语的变化进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料一 《周易》中论述的“厚德载物”思想,实际上提倡的就是博大包容精神,讲求万物间的和平共处,以平和的心态寻求与万物和平共处的共同点和契合点。孔子也在“君子和而不同,小人同而不和”的名言中明确提出求同存异思想。

——孙信、李健《求同存异原则溯源》

材料二

材料三 中华优秀传统文化积淀着多样、珍贵的精神财富,如求同存异、和而不同的处世方法。邓小平按照求同存异这种新办法的基本要求所提出的两种具体模式:“一国两制”和“搁置争议,共同开发”,是当今这个充满矛盾斗争和“很多疙瘩”的世界,选择和平方式解决争议的好办法、新办法,极具中国特色。

——李元光《论“一国两制”的哲学内涵》

根据材料和结合中国现代史的具体史实,围绕“‘求同存异’精神的时代传承”自行拟定一个具体的论题,并对所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

| A.清政府沦为了半殖民地半封建社会 | B.清政府变以夏凌夷为夷夏平等 |

| C.宗藩观念初步向近代国家观念转变 | D.朝贡外交转变为平等条约外交 |

材料一 自1840年鸦片战争之后,中国的封闭大门被迫打开,晚清中国逐渐卷入以英美为中心的资本主义世界体系。经过二十多年的中西交往与文化交流,中国渐渐萌生了主动加入世界体系的愿望,而要融入国际社会,就必须了解和熟知国际社会成员之间业已形成的一套规范制度。……《万国公法》在中国的翻译出版,得益于美国长老会在中国的传教士丁韪良。……丁韪良着手翻译惠顿的《国际法原理》的事件和努力得到了清廷政府的支持。……总理衙门认为翻译《国际法原理》,试图了解国际法的动机是中国对外交往实践中形成的客观需要,合情合理,应予支持。

——《万国公法的翻译与影响》

材料二 1864年,《万国公法》汉译本面世,国际法开始系统、正式地传入中国。此后在丁韪良等传教士的引领下,江南制造总局、湖北官书局等机构翻译了大批西方国际法著作。尽管意识到“强则可享国际法上的利益,弱则国际法并不可恃”,清政府依然有意识地将国际法规范运用到中外关系的处理中。1874年,台湾琉球漂民案中,以总理衙门为代表的权力中枢保守地要求日本遵守修好条约,而不少知识分子和闽台官员却明确提出要以国际法处理中日在台湾问题上的冲突,申明中国在台湾全境的主权,要求日本退兵。此后的马嘉理案、曾纪泽伊犁谈判、中法战争等涉外交涉中,均援用了国际法。这些公法外交实践涉及领海、最惠国待遇、使领制度、局外中立、宣战等,大都取得一定的效果。

——摘编自张卫民《晚清中国对国际法的运用》

(1)根据材料一,指出晚清中国外交领域出现的变化,并分析产生这些变化的原因。

(2)根据材料二,并结合所学知识,评价清政府对国际法的运用。

根据上述材料并结合所学知识,分别提取三个历史时期有关对外交往的特点,并归纳上述对外交往局面形成的共同因素。