| A.构建人类命运共同体的重要性 | B.建立新的国际经济秩序的迫切性 |

| C.推行可持续发展战略的必要性 | D.推进全球治理体系改革的可行性 |

| A.标志着清廷外交开始半殖民地化 |

| B.推动了中国外交领域的近代化 |

| C.反映了中国外交主权的完全丧失 |

| D.使清廷完全成为“洋人的朝廷” |

| A.近代外交规则意识淡薄 | B.中央权力运行出现重大调整 |

| C.官僚机构办事效率低下 | D.朝贡体系遭遇巨大外力冲击 |

材料 《周恩来外交风云》影片关键词:外交、友好往来、周恩来、中美关系、解放战争、开国大典、中苏关系、抗美援朝、中朝关系、日内瓦会议、越法战争、中印关系、中缅关系、炮击金门、万隆会议、中柬关系、中越关系、苏联专家、中英关系、坦赞铁路、联合国、中日关系、珍宝岛事件、乒乓外交。

——根据影片《周恩来外交风云》整理.

根据材料并结合所学知识,从关键词中任选三个,拟定一个关于新中国外交的论题并加以阐释。(要求:明确列出三个关键词,论题正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料一 北洋外交初期亦有其力争主权和反对列强干涉内政的篇章,不可全盘否定。北洋初期外交不是简单的排外与制夷思想,而是积极地妥协思想和对外依赖思想的结合。北洋政府初期外交多集中于满蒙藏地区中外利益冲突上……一战后,中国作为战胜国力图抓住时机争取独立、自由和平等、自主的国际地位。从巴黎和会到华盛顿会议,北洋外交尽管没有获得完全成功,但争回了部分主权。“九国公约”的成立、“蓝辛一石井协定”的取消及英日同盟被拆散,均有利于中国。这些斗争的成果可以充分表明北洋外交思想及实践已进入了一个新的时期。北洋政府在民意推动下,主动争取失去的国家权利,也说明依赖主义的外交思想已开始向国际平等主义外交思想转变。

——魏延秋《北洋军阀政府前期的“维持外交”》

材料二 中国要积极参与全球治理,需要超越事务层面来思考和构建未来的国际社会。为世界提供更多的公共产品,不仅需要中国拿出更多的物资贡献,还需要提出有价值的思想和学说,要发挥大国的“引领和塑造”作用,则要求中国的外交不但是“中国本位”,还要是“世界本位”。只有如此,中华民族伟大复兴的中国梦,才能与和谐世界的理念形成真正有意义的价值关联

——崔立如《国际格局转变与中国外交转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北洋军阀时期外交的主要特点,说明当时政府能够取得一定外交成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述改革开放以后我国的外交政策,谈谈你对我国当前外交成果的认识。

材料一 一份奏折鸦片战争时,琦善派人探听了一些英国的情况,并据此写了一份奏折上报朝廷,言道:该国王已物故四年,并无子嗣,仅存一女,年未及笄,即为今之国王。该国有大族二十余家,皆其国之权臣,议事另有公所。只须伊等自行商榷,不受约束,揣其词意。或前此粤省烧毁之烟,其中即有各该权臣之物。……是固蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知君臣上下?且系年轻弱女,尚待择配,则国非其国,意本不在保兹疆土,而其国权奸之属,只知谋取私利,更不暇计其公家,……故求索不专在通市。

——选自《琦善奏探询英国各情形折》

材料二 1898年,总理各国事务的奕等人在奏开岳州等四处为商埠的奏折中称:“中国自通商以来,关税逐渐加增,……臣等再四筹维计,添设口岸,藉辟利源。”他们援引“通商口岸,各国均不得侵占”的“通例”,认为“强邻环伺”之际,“惟有广开口岸之一法”。清政府批准同意,并规定自开口岸的管理及司法诉讼权,归中国政府。

据统计,自清末到民初,中国历届政府宣布自开的通商口岸达50处左右。

——摘编自《清末民初自开商埠简论》等

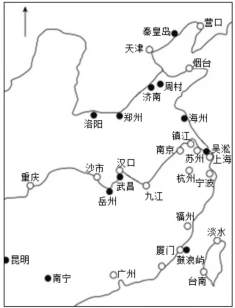

材料三 19-20世纪初中国部分通商口岸分布示意图

材料四 在古代,周边的国家和部族常被视为“藩属”或“夷狄”,需定期向中央王朝朝贡。近代以前,中国一直没有真正的外事机构。

1844年,清政府按照列强的要求设置“五口通商大臣”办理各国通商事务。

1861年,总理各国事务衙门在京设立,职务由亲王或军机大臣等兼任。

1901年,总理衙门改为“外务部”,成为常设机构。

1912年3月,陆征祥改外务部为“外交部”,并把驻外使领馆改为专业机构、从事外交的人员为职业外交官。

抗战爆发后,中国政府积极参与国际“首脑外交”。1943年11月,蒋介石出席开罗会议,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”。

(1)根据上述材料,你认为琦善获得了哪些情报?你如何看待琦善的这份奏折?

(2)阅读材料二、三,结合所学,以“近代中国通商口岸的变化”为题,解读上述现象。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)依据材料,概括中国近代对外交往发生的变化。

| A.日本的舆论宣传决定了战争进程 | B.清朝政府战争立场不坚定 |

| C.日本借助西方列强侵害中国权益 | D.清朝政府不谙熟近代外交 |

材料 新中国建立之初的国际秩序观具有双重特点,既有对苏联为首的社会主义阵营国际秩序的认同,又有对美国为首的西方国际秩序的否定。在此基础上新中国逐步表达出自己的坚持和平共处的国际秩序观。20世纪50年代末60年代初。中苏关系恶化,中国的国际秩序观从主要遵从苏联主导的社会主义阵营的国际秩序,到批判该秩序。20世纪70年代初,毛泽东提出"三个世界划分"的理论,实际上是倡导一种新的国际秩序观。1978年后,中国的国际秩序观也因中心任务的改变而发生很大变化。对西方的国际秩序观不再全盘否定,而是部分接受。同时。中国提出了改变现行国际秩序并努力建立国际政治经济新秩序的目标。20世纪90年代以来。中国在推动建立国际新秩序方面作了许多积极努力,提出了许多新的思路。2005年7月,中国和俄罗斯发表关于21世纪国际秩序的两国联合声明提出了新的国际秩序的具体原则。标志着中国国际秩序观内容的重要拓展。

——摘编自叶自成、蒋立群《新中国国际秩序观的变迁》

(1)据材料并结合所学知识,概括新中国国际秩序观的变迁表现。

(2)据材料并结合所学知识,简析新中国国际秩序观变迁的主要影响。

材料一

材料二

材料三 截至2017年底,中国已与157个国家签署了文化合作协定,累计签署文化交流执行计划近800个,初步形成了覆盖世界主要国家和地区的政府间文化交流与合作网络。大力推进文化交流品牌建设,举办中国一中东欧、中国一东盟、中国一欧盟等十余个文化年、旅游年。自2015年起连续3年以“美丽中国一丝绸之路旅游年”为主题进行系列宣传推广,成功打造“欢乐春节”“丝路之旅”“青年汉学研修计划”“中华文化讲堂”“千年运河”“天路之旅”“阿拉伯艺术节”等近30个中国国际文化和旅游品牌。另外,还举办了丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、丝绸之路国际艺术节、海上丝绸之路国际艺术节等综合性文化节会。

——整理自2018年11月《人民日报》海外版

(1)据图1并联系所学,归纳唐朝丝绸之路上中外交流的基本特点,简析唐朝丝绸之路繁荣的主要原因。

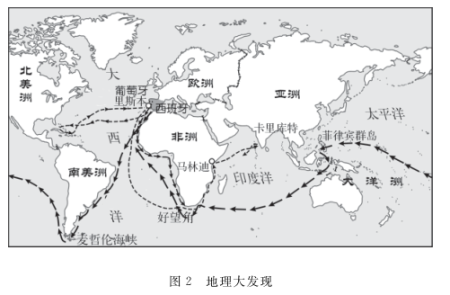

(2)指出图2所述事件发生的根本原因,与图1相比,联系所学知识,简述新航路开辟后世界交流的主要特点。

(3)根据材料三,概括当下中外文化交流的主要特点。结合上述材料,谈谈中国在三个不同时期不同类型的商路中的地位变化给予你的启示。

| A.要尊重人类文明的民族性和多元性 |

| B.文明交流受自然和社会的双重影响 |

| C.通过交流可以消弭文明之间的对抗 |

| D.偏见和误解严重阻碍文明间的交流 |