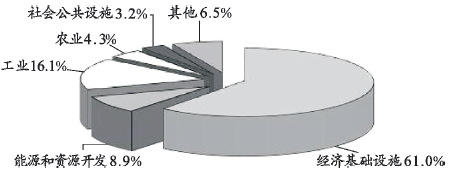

中国优惠贷款行业分布(截止2009年底)

| A.旨在融入自由开放的全球贸易体系 | B.实现了中国低端产业的对外转移 |

| C.有利于提高受援国的自主发展能力 | D.适应了投资周期短收益高的需要 |

| A.“求同存异”思想的广泛实践 |

| B.灵活、务实的外交策略 |

| C.独立自主的外交方针及其实 |

| D.外交基本格局的奠定 |

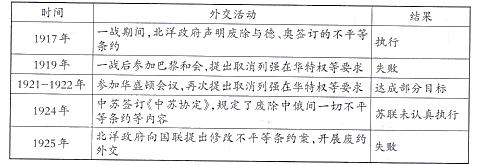

由此可知,这一时期的北洋政府

| A.开启了近代意义的外交活动 |

| B.努力通过外交维护国家利益 |

| C.盲目追随欧美国家外交立场 |

| D.极大地提高了中国国际地位 |

| A.彻底摒弃了传统宗藩观念 | B.近代主权国家意识开始产生 |

| C.从驭夷之道走向近代外交 | D.逐渐重视履行国际条约义务 |

材料一1842年,英国对华贸易总额为96.9万英镑,此后连续增长至1845年的239.5万英镑,占中国对外贸易总额的76%。一直到1869年,英国对华的进出口贸易在中国全部对外贸易中所占的比重,分别维持在91%和76%的水平。从商品结构来看,1870~1890年间,中国每年进出口的鸦片价值约800~1200万英镑,是最大的单项进口货物。

——据严中平主编《中国近代经济史》

材料二1950年1月,英国政府宣布承认中华人民共和国,并与我国建立了经贸关系。朝鲜战争期间,在美国的压力下,英国参加了对华“封锁、禁运”,把已经打开的中英贸易大门几乎关闭。1957年,英国不顾美国的反对,宣布把对华限制降低到与苏联、东欧的同等水平。1972年,中英正式建交,促进了两国经贸关系进一步发展。1980年,中英贸易总额首次突破10亿美元。同时,合资经营、技术转让、设备引进等其他形式的经济合作也逐步发展起来。到1989年底,英国成为欧洲在中国的最大投资国。

——据王鹤《中英经贸关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明近代中英贸易对两国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识概括指出新中国成立后中英贸易的特征,并分析其原因。

(3)结合中英贸易的变化历程,简析影响现代国家间贸易健康发展的主要因素。

| A.具有一定的主权意识 |

| B.契合近代的国际关系原则 |

| C.得到各藩属国的认同 |

| D.致力于实现国家间的平等 |

| A.清廷对外交往发生制度性变化 | B.清廷逐步接受了近代外交原则 |

| C.清廷摒弃了“天朝上国”观念 | D.中国传统的朝贡外交体制终结 |

| A.提出求同存异方针 | B.争取广大中间地带国家 | C.坚持独立自主外交 | D.发出不结盟运动的号召 |

| A.华夷观念影响外交行为 | B.近代中国外交开始出现制度性变化 |

| C.传统朝贡体系已经解体 | D.清政府力图摆脱不平等条约的束缚 |

材料 中国文化对世界影响深远,“除了语言、文学和思想之外,还在其他诸多方面有着不可磨灭的影响。……而在日常习俗的方面,‘汉化’最重要的标志就是用筷子进食。”由于唐朝文化在亚洲地区的广泛传播,筷子影响到蒙古草原、朝鲜半岛和日本、东南亚等地区,“筷子文化圈”已粗具规模。16世纪欧洲人来到亚洲时,对用筷子进食的方式也曾发出过钦佩的感叹。

从18世纪起,随着资本主义的发展,一些欧洲人“逐渐失去了对亚洲文明和文化的崇敬,特别是筷子习俗的兴趣”。在英国外交使节马戛尔尼看来,英国人的饮食习惯是优越的、更加文明的,希望中国人效仿。

20世纪,一些中国人对自己国家被蔑称为“东亚病夫”而耿耿于怀,开始批判反思这种饮食习惯。20世纪30年代,中国发生了多次结核病危机,中西医学专家都将这个疾病迅速蔓延的原因,部分地归咎于中国人不良的日常生活习惯,其中一个习惯就是合食制:“食物取自同一个碗,筷子将其送进个人的嘴。”

——摘编自(美)王晴佳《筷子:饮食与文化》

以“筷子文化”为主题,根据材料并结合所学知识,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)