材料 近代化就是工业化和与工业化相伴随着的政治、经济、思想文化等方面的变化。如图是中西近代化历程的示意图。

与西方相比较,围绕“中国近代化历程”,自拟一个论题,并结合所学知识对所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑合理。)

材料 英国批评家斯图尔特·霍尔曾经在四个层面上对“现代性”的内涵进行了界定:政治层面——世俗政体与现代民族国家的确立;经济层面——市场经济以及私有制基础上的资本积累;社会层面——劳动与性别分工体系的形成;文化层面——宗教的衰落以及世俗物质文化的兴起,尤其是个人主义与工具理性的文化取向。

——摘编自(英)布洛克《西方人文主义传统》

结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“现代性”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,逻辑严密)

| A.说明徽商的政治地位有所提高 |

| B.强调程朱理学对乡村渗透 |

| C.描述明清徽商的豪奢生活 |

| D.指出明清缺乏社会转型的动力 |

材料一明中期以后,西洋数学、天文地理学、物理学等领域的科学技术逐渐进入中国,引起士大夫的注意和尊重,意大利人利玛窦与徐光启合译了《几何原本》。徐光启所著《农政全书》还专门介绍了西方水利技术。清初,很多外国人任职于宫廷,主持历法修订并为康熙帝讲授科学知识,一些知识分子认为西学在我国古已有之,只是后来失传。西学实际上源于中学;或者认为西学还不如中学。还有人强烈反对西人主持的历法,理由是“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人”。

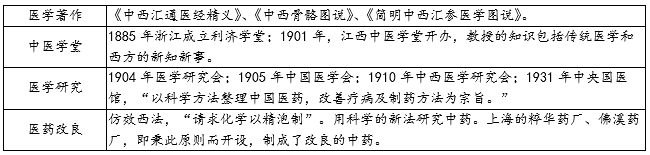

材料二鸦片战争以后,各国传教士将施医散药作为在中国布道传教的主要方式,在中国开办医院、设立诊所、翻译西医书籍和兴办医学教育,西方医学大规模传入我国,至19世纪末形成了中医学与西医学并存的局面。李鸿章认为:“泰西医学有专官有学堂,西药化学格物微眇、务尽实用,物性由尤中土医工所束速者。”时人称“西人东渐,余波荡憾,侵及医林,此又神农以后四千年来未有之奇变也”。在19世纪末,中医界兴起一股汇通中西医的潮流。

(1)根据材料一,概括明清时期中国文化领域出现的西学东渐新现象的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识简析传统医学面临“四千年未有之奇变”的背景,并指出面对西方医学大规模传入我国传统医学的应对措施。

材料一 中国古代的阅读史,是一部以“仕”为主体的阅读史,阅读内容以忠孝经典为主导,甚至还规范了经史子集学习的先后顺序。但是,伴随着社会科技文化的发展带来纸质书籍的“贬值”,加之科举制度的实行,阅读权力也从绝对垄断到有限控制。藏书和阅读不再是王室和官吏的专利,民间藏书数量和读书的人数渐增多,书籍种类和内容也变得更加丰富多元。无论是春秋战国时期“士”阶层著书立说,还是自隋朝开科取士以来,历代读书人,发奋苦读,求取功名,其目的都只是期特有朝一日,能“一举首登龙虎,十年身到风池”,“学而优则仕”无疑是封建时代读书人的最佳出路。

——摘编自郇红梅《中国古代民众阅读的演进》

材料二 晚清的四、读革命经过了一个较长的病酿期。新式体、新式出版机构及西学美学类的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支持条件。但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后,士大夫读关注的焦点正由内而外、由古而今。推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等。士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自闾小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

(1)根据材料一指出中国古代民众阅读的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清“阅读革命”兴起的影响。综合上述材料。指出晚清士大夫阅读与古代的主要不同。

材料 —1688—1783年,英国社会拥有一个易于伸缩的社会分层系统,但社会流动日益加剧。贵族阶层的开放是单向度的,社会的中下层几乎不可能成为社会上层的一员,主要是允许贵族家庭成员向下流动。贵族财产的衰落常常把他们的儿子推入工商业领域,这样贵族后代变成了商人。人们靠从做学徒开始进入中间阶层,出身贫寒的人通过学徒制上升为企业主,甚至成为绅士。英国社会越来越向多元化方向发展,从事商业和法学、医学等方面的专业人士的重要性迅速增强,他们由此获得较多的财产、较高的地位和较大的权力。中间阶层的人数迅速增加,重要性日益增强,成为一个生机勃勃的社会阶层。英国社会上层和中间阶层中有些人逐渐向工资劳动者靠拢,农村家庭农场主的破产和消失更是不计其数,他们多数转化为工资劳动者,逐渐向无产阶级过渡,为新社会准备了一个重要的部件。英国社会的流动机制使英国社会的各个阶层连结成一个整体并在此基础上联合前进

——摘编自舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

材料二 晚清时期科举制出现严重弊端:一方面,科举制下培养的大多教人思想僵化,往往成为早期现代化阻碍力量。另一方面,科举制虽难以容纳向上流动的庞大社会群体,却吸引了广大文化层次较高的社会成员的参与,这就导致社会实业领域人才缺乏。科举制废除后,社会流动发生了较为显著的变化。由于新式教育制度的勃兴和科举考试束缚的消失,向上流动的社会成员以新式教育为中介,获得了新的政治、经济、教育、工商、科技等适应社会结构变动需求的专门知识和技能。他们受到了新思潮的影响,具有一种积极的社会参与意识和救世意识。科举制的废除,使得“功名”身份不再是判断人们社会地位的唯一重要标志,社会各界从业者的社会地位由此也得到了提高。于是,不仅是入仕,包括经商、从军等也成为人们谋求向上流动的选择。社会流动的改善,为中国早期现代化准备和提供了大量的、多样的人才,加强了社会活力。

——摘编自伍茂春《科举制的废除及社会垂直流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国社会各阶层在社会流动中表现出的特征,并简析英国社会流动加剧的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国社会流动的变化特点。综上所述,谈谈你对社会发展和社会流动关系的认识。