中国古代教育与科技

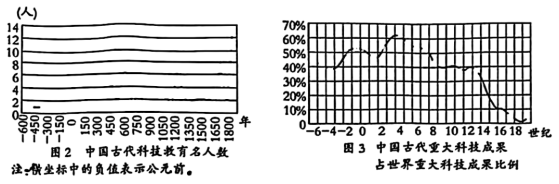

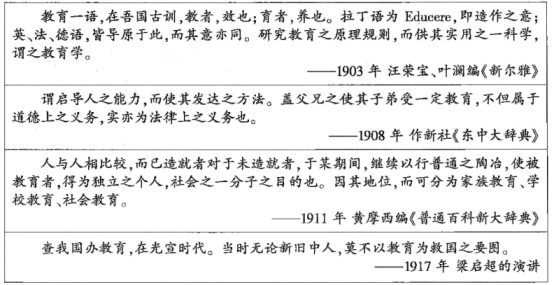

材料一 《科学技术与发展.干管研究》相关数据显示,中国古代科技与教育的相关系数  存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

材料二 儒学教育对科技发展的贡献主要有三项 (如表所示):

| 一 | 儒学传播了中国古代的自然观,儒家经典中包含了大量的科技史料, 儒学体系具有一定的自然科学基础 |

| 二 | 儒学思想家具有一定的科学研究所必需的创造精神与探索精神 |

| 三 | 儒家伦理思想对中国古代科技道德的形成和发展影响深远 |

材料三 医学、算学先后在南北朝进入官学,唐代还有明算科和医举,并建立了太史局、太医署、太仆寺等直接服务于朝廷的职业性科学研究和教育机构。

材料四

——以上材料均摘编自姜国钧《中国古代经济发展与教育盛衰》

(1)以上四则材料中,哪则(几则) 是对历史事实的呈现?哪则(几要) 是对历史认识的呈现?(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代教育对中国古代科技发展的利弊。

材料一 1932年政府声明,中国派出代表团参加奥运会的宗旨包括

(1)打破日本利用奥运会将傀儡政权合法化的阴谋。

(2)有一个中国人参赛标志着一个新时代的开始。30年代“体育救国”的口号响彻全国。

材料二 1954年周恩来在一次国务院会议上说:“运动不只是为了个人的身体健康,而且是为了保卫祖国,建设社会主义,这是一个政治任务。”50年代,清华大学提出“每天锻炼一小时,健康工作五十年”的口号。

材料三 1980年,中国国家体育运动委员会打造出“冲出亚洲,走向世界”新口号。1981年至1986年,中国女排创下“五连冠”。“学习女排、振兴中华”,全社会掀起一股学习中国女排的热潮。

2001年新华社在社论中高呼:“申办奥运会的竞争,实际上是一场综合国力、经济潜力、科技实力、文化魅力的竞争,是一场国家形象和民族地位的竞争。”

依据上述材料,结合所学,评析近代以来体育观念的历史变迁。材料一 宋代是中国古代蒙学教育兴盛发展的时期,涌现出张载、朱熹等一大批蒙学教育家。宋代既有官方举办的宫廷和国子监“小学”,也有地方州县普遍设立的“小学”,一些蒙学教育家还在任职地方时通过设置“义学”为乡村下层子弟提供蒙学教育机会。蒙学教育家充分吸取了宋代理学的心性论理论,强调要遵循儿童的生理和心理阶段性特点,在蒙学教材编纂中要做到通俗易懂、循序渐进,引导儿童追求圣人的人格境界。朱熹认为儿童的道德教育应当在其对客观世界进行探究和思考的过程中经过内化形成,诸如历史、自然、医学、名物、制度等知识的学习对于儿童道德心性的培养具有非常重要的作用。

——周超、金滢坤《宋代理学对童蒙教育的影响》

材料二 1921年全国教育会联合会提出了《学制系统革案》,该草案经讨论修改于1922年11月1日向全国颁布,壬戌学制就此诞生。该学制采用小学六年、初中三年、高中三年的分段形式,故又称“六三三学制”。该学制颁行后一度中断过,但自从“文化大革命”结束后又成为在全国推行的主流学制,一直延续至今。壬戌学制是对多种方案进行择优的过程中诞生的,各地教育会及全国教育会联合会在这一过程中发挥了巨大的推动作用。从教育阶段的划分来看,壬戌学制较之以往学制缩短了小学年限,延长了中学年限。学制还规定大学采用学分制,中学采用选科制。另外,该学制在课程标准纲要中增加了自然科学等实用科目,还特别强调生活教育与职业教育的重要性。这些对当今教育制度的设计与完善有着重要的借鉴意义。

——摘编自程斯辉《为什么1922年颁布的壬戌学制能续传百年》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代蒙学教育兴盛的背景及特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析壬戌学制诞生的有利条件及其对当代中国教育制度的启示。

——数据来自《辉煌70年:新中国经济社会发展成就1949—2019》和《十年伟大飞跃》

依据材料,指出新中国教育事业发展的表现,并结合教育事业发展的史事说明教育在社会主义建设中的贡献。材料一 全面抗战开始后,国民政府教育部决定,北大、清华、南开三校南迁,在长沙合组临时大学。之后,因长沙连遭日机轰炸,学校又西迁昆明。1938年4月学校改称“国立西南联合大学”,简称“西南联大”。西南联大仅存在了8年11个月,但它“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了重要科研力量,培养了一批卓有成就的人才,因而在中国高等教育历史上是一颗璀璨夺目的明珠,在国内外教育界都赢得了很高的声誉。国外有学者赞扬说:“西南联大的历史将为举世学术界追忆与推崇……联大的传统,已成为中国,乃至世界可继承的一宗遗产。”

——摘编自丁则民《回忆我国一流学府一国立西南联合大学》

材料二 100年来,云南大学秉承“会泽百家、至公天下”的办学精神,扎根祖国西南边疆民族地区,培养了大批优秀人才,为促进民族团结进步、服务区域经济社会发展作出了积极贡献。

在强国建设、民族复兴的新征程上,希望云南大学以新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,全面提升办学水平,为党育人、为国育才,推动铸牢中华民族共同体意识,为建设教育强国作出新的更大贡献。

——据习近平《致云南大学建校100周年的贺信》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西南联大办学的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括以云南大学为代表的边疆高校的历史性贡献。综合上述材料,谈谈你对高校办学使命的理解。

材料 中国青年去东京接受现代教育始于1896年。在1898年的维新运动被镇压之后,在日本的中国学生人数仍不断增多,1899年约二百人,1903年为一千人,1904年达到一千三百人,1905年底约八千人,1906年增至一万三千人或更多一些……在清代最后十年里赴日深造的数万人中约有一半人得到中国政府的资助,其中主要是得到省级政府的资助。留学生经常在新的省立学堂中做好留学准备,通常在年度派遣中前往东京。到那里后,他们便按照中国的做法,在同省同学中组建协会,这些会与许多世纪以来在北京的官员、士绅和商人们组建的同乡会相类似。结果,在一段较长的时期内和在更能激发团体内聚力的情况下,新教育制度使青年男子、甚至一些青年女子团结起来,亲密相处,这是旧的科举制度所难以比拟的。正如在中国新的学生生活培养了省意识和对省的忠诚一样,在日本的留学生活培养了民族主义。

——摘编自(美)费正清主编《海外中国研究中国:传统与变革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末留日学生增多的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末留日学生增多所带来的影响。

材料一 书院肇端于唐朝中期,当时的主要功能是收藏、校勘书籍。北宋初,国家推崇儒学,而官办学校不能满足社会需求,以教育为目的的书院才蓬勃发展起来。976年,潭州太守朱洞在长沙岳麓山下建立讲堂。1015年,宋真宗赐“岳麓书院”匾额,并赠内府图书,岳麓书院开始驰名。许多士大夫包括周敦颐和朱熹等理学大师都开设书院,授徒讲学,形成了古代学术的高峰。当时全国共建书院442所,超过过去历代总和。到了元代,政府对书院给以资助,并加以管理,书院趁机扩张到云南、甘肃等地。明代初期,政府提倡官学,压制书院,书院经历了一段沉寂。明代中期后,王阳明等大儒告老还乡后纷纷在故乡兴建书院,普及乡村教育,提携后辈人才,书院又兴盛起来。到了清代,书院进入官方主导阶段,在经费来源、院长任免和学生管理方面都受到政府影响,官学化越来越明显。

——摘编自曹磊《中国古代书院教育的特点及其影响》

材料二 1901年,慈禧太后颁布上谕:“著各省所有书院,于省城均改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州县均改设小学堂,并多设蒙养学堂。”全国随即掀起一股书院改学堂的热潮,各级各类新式学堂如雨后春笋般涌现。据统计,到1903年全国共有680余所公立学堂。1905年,科举制废止令让一些徘徊观望的书院彻底失去了挣扎的勇气,主动向新式学堂转变,到清末各省书院基本完成改制工作。由于书院改制诏令中有将不同级别书院改为相应级别学校的规定,于是在全国书院改制完成时,不同级别的学校教育系统随之建立起来。各类新式学堂在办学目标、招生考试、教学管理、课程设置等方面都采取了新举措,具备了近代教育的特征。

——摘编自张传燧、李卯《晚清书院向近代学校转型的内外条件》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代书院教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析晚清书院改革的背景和作用。

材料一 文艺复兴时期,高等教育的变革主要表现在课程方面,尤其是人文学科(thearts)的设置。许多以人为本的新课程如希腊文学、修辞学、诗歌、历史和柏拉图哲学,实际上取代了旧的经院式课程。这些课程尽管与职业课程毫不相关,或者只是一些选修科目,但可以肯定的是它们至少得到了认可。

——摘编自威利斯《欧洲的大学》

材料二 晚清末年,新式教育的推行,乃迫于列强的船坚炮利,希望借教育力量臻国家于富强境地,也就是想用新教育来抵制新敌国,创造新中国。至此,以往被视为保守倾向,或仅为文化保存及延续机构的教育行政体系,成为对抗强权国家的利器.....观察近代中国教育的发展,历经清末的新式教育、民初新思潮的启迪、国民党的党化教育以及战时教育的实施等阶段,每一阶段所围绕的主轴都是求国家富强。

——摘编自王建郎主编《两岸新编中国近现代史》

(1)结合材料一及所学知识,简述文艺复兴后西方近代教育发展的原因。

(2)结合材料二及所学知识,说明近代教育发展在社会转型中的作用。

材料一 夏商时期的学校已经有了体育教育内容,其中习射是重要的教育内容。西周时期的学校形成了以礼为中心,以射、御为主要内容的文武兼备的六艺教学体系。秦汉时期基本形成中华体育文化特征。晋唐时期,体育精神和体育中“武”的地位得到提升。宋元明清时期,体育重心逐渐向民间转移,例如武术在宋代逐步从军事体育分化出健身、娱乐性质的武术运动,并在明清时期进一步成熟。

材料二 晚清,西方近代体育传入中国。辛亥革命至新文化运动以后,中国近代体育进入了一个新的发展阶段,体育开始由学校向社会渗透,现代体育文化获得了越来越多的社会认同。新中国成立后,批判改造旧体育,建立新体育,成为当时体育界的主要任务。1952年,毛泽东“发展体育运动,增强人民体质”的题词,明确地界定了新中国体育的性质、目的和任务。20世纪80年代,中国体育全面走向世界,中国体育在适合中国国情的体育发展道路方面进行了初步探索与实践。

——摘编自崔乐泉《中国体育简明通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代体育发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近现代中国体育发展的意义。

19世纪读写能力的普及首先是欧洲文化史的一个进程。其源头可追溯至宗教改革时代或18世纪倾向于实用性教育的全民启蒙运动时期。精英们对读写能力普及的反应是矛盾的。一方面,开启理智的阅读和规范文化实践,对普通民众进行启蒙祛除迷信,这似乎是自上而下的文明化、现代化的实施和对民族融合的促进;另一方面,精英对大众文化解放仍存有疑虑。大众文化解放的同时,也和提高大众的社会和政治地位的要求相勾连。权力和文化拥有者的疑虑不无道理。

——摘自[德]于尔根·奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)概述“读写能力普及”的时代背景。你如何看待“精英们对读写能力普及的反应是矛盾的”,运用所学加以阐释说明。

要求:能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,在正确的历史观和方法论的指导下,全面、客观地论述历史问题。

(2)依据材料,评述20世纪初对“教育”的认识

①文化教育为新民主主义的,即民族的科学的、大众的文化教育。人民政府的文化教育工作,应以提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想为要紧任务。

②苏维埃文化教育的总方针在于以共产主义的精神来教育广大的劳苦民众,在于使文化教育为革命战争与阶级斗争服务,在于使教育与劳动联系起来,在于使广大中国民众都成为享受文明幸福的人。

③教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。

④教育是一个民族最根本的事业,教育要面向现代化,面向世界,面向未来,倡导全党全社会树立尊重知识、尊重人才的观念。

(3)请为上述四则不同时期的材料排序,并说明理由。