| A.原始农耕和畜牧业出现 | B.科学技术发展水平较高 |

| C.农业在当时占重要地位 | D.以家庭为单位进行生产 |

| A.意图构建分权体制 | B.反对君主专制的主张 |

| C.借鉴儒法两家思想 | D.贤能治国的政治理想 |

材料一 1865年利兰·斯坦福州长向当时的美国总统报告:“为了解决内华达山工程停滞的问题,我们雇用了一批中国工人,他们沉着而安静,非常勤劳,热爱和平,耐力也比其他民族强得多。这些华人的学习能力令人惊讶,他们很快就学会了未来铁路建设工作中所需要的专业技术。”同年,美国政府决定建立和中国之间的海邮汽船服务事宜。1868年两国政府签订《中美续增条约》,推动大批华工来美国修筑铁路和开发西部。

——摘编自黄安年《沉默的华工和贯通北美大陆的中央太平洋铁路》

材料二 下南洋的民众把当时中国的制陶、造纸、造船等技术带到南洋各个国家,同时还带去了栽种白菜、韭菜、荔枝、龙眼、肉桂等水果、蔬菜的技术。沿海地区下南洋的人,还给当地带去了人和自然和谐共生的天人合一观念、先进的海洋资源开发技术、先进的渔业生产方式等。人口迁入中形成了一种文化涵盖,在这种文化孕育的过程中也吸收当地文化的一些精髓。许多国家还产生了由华人组织的会馆,这种会馆实际上就是在大量华人中形成的一种民族意识,同样还有文化上的认同意识。

——摘编自陈秋沛《浅析晚清下南洋中华人对南洋的影响》

(1)根据材料一并结合所学,概括近代华工赴美的历史背景。(2)根据材料二并结合所学,简述晚清华人“下南洋”的主要影响

| A.皇帝重商思想形成 | B.商人政治地位提高 |

| C.传统经济政策已废弃 | D.受传统主流思想影响 |

| A.渔猎采集的突出地位 | B.早期国家的雏形初现 |

| C.氏族内部的贫富分化 | D.农业村落的社会分工 |

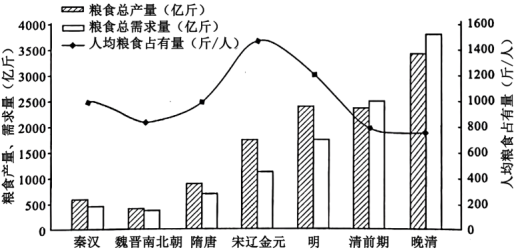

| A.耕地面积的减少致使魏晋粮食产量降低 |

| B.经济重心南移使隋唐粮食供应状况好转 |

| C.技术的革新推动了宋代粮食产量的提高 |

| D.高产作物的引入有效解决清代人地矛盾 |

| A.严格遵循礼制 | B.广泛用于出口 |

| C.做工相对粗糙 | D.呈现地方特色 |

材料一 明朝中叶,农业生产水平有了显著的提高。主要农具类型比较齐备,产量、质量不断提高,如水转连磨在宋元两代的基础上有进一步的发展,南方的水碓既被用于运碓成米、转磨成面,还广泛被用于引水灌溉稻田。在畜力缺乏的地区,还出现了“代耕法”,以耕架代犁,“一人一手之力足敌二牛”。长江三角洲和岭南一带,蚕桑业特别发达。棉花的种植遍布天下。据称,松江200万亩耕地“大半植棉”。烟草自东南亚传入后,很快推广,至明末“北土亦多种之”。

材料二 据记载,嘉定城乡各地,“民间机杼之声相闻也”“昼夜纺织,公私诸费皆赖之”。在松嘉棉织区不仅有以织布为业的机户,也有专门从事棉布加工的轧花业与弹花业,还有专门从事棉布加工的浆染业和踹布业,以及棉布再制品行业,如松江的暑袜业……当时从事个体经营的手工业者,如铁匠、木匠、染匠、窑匠、石匠、弹花匠等,被称为“百工杂作”。此外,雇工大量出现。如万历年间,分散在苏州“机坊”和“染坊”里的织工和染工就各有数千人。景德镇的制瓷业佣工“皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。各地的矿工也随着民营矿业的发展,人数也日益增加。

——以上材料均摘编自李天石等主编《中国古代史教程》

(1)根据材料一、二、概括明朝中后期经济发展的表现。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期经济发展的原因。

| A.农业的多种经营日益兴盛 | B.雇佣劳动关系已经出现 |

| C.区域经济专业化生产发展 | D.农业生产呈现衰退趋势 |

| A.政府已放弃重农抑商政策 | B.商品交换关系比较发达 |

| C.构建起近代化的金融体系 | D.民众有较强的法律意识 |