材料一 宋代海洋政策出现了全新的变化。北宋政府禁止在海上与辽、金之间的人员往来和物质流动,设立专门针对辽的海防机制。宋代将外商贸易纳入系统的市舶管理体制之下,实行抽解和博买,并允许和鼓励本国民众从事海洋经济活动,宋代海洋政策表现出极强的利益取向,中原王朝中第一次以财政的眼光看待海上贸易,沿海地区商业出现兴盛的局面,与海上贸易相关的手工业和商品性农业大兴。宋代海船逐渐采用水密隔舱等技术,使其具有很强的稳定性和抗沉性。海陆联结之地的居民被编为特殊的户籍-船户与渔产。

——摘编自黄纯艳《宋代海洋政策新变及其国内效应》

材料二 下表示意明清时期中央政府的海洋政策演变情况

时间 | 政府政令 |

洪武十四年 | “沿海军民官司纵令私相交易者,悉治以罪” |

永乐三年 | 泉州、宁波、广州等三处市舶司更名为“来远”“安远”“怀远” |

永乐 | “不许军民人等私通外境,私自下海贩鬻番货,依律治罪” |

顺治十八年 | “沿海居民分别内迁三十至五十里,设界防守,严禁逾越” |

乾隆二十四年 | 关闭江、浙、闽三海关,由粤海关行商垄断对外商贸易事务 |

(2)根据材料二,指出明清海洋政策的历史趋向。综上所述,谈谈宋代以来海洋政策对当代的启示。

材料一 汉王朝在开疆拓土的过程中,成功采取了一系列行之有效的边疆政策,促进了疆域的巩固和发展,增强了国家的凝聚力。汉王朝对匈奴采取了优待和赏赐匈奴降众的政策,尊重他们的政治地位,保护他们的经济利益,使匈奴纷至沓来。尊重西域各国制度习俗,得到诸国拥护。扶植和发展边疆的农业,缩小了经济差距。推进文化交流,汉王朝在边疆地区实行的鼓励文化发展、文化交流的政策,丰富了中国文化内容,促进了中华民族文化共同提高。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 唐朝时周边各族迅速发展。7世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原。他多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入藏时带去大批手工艺品和多种技术,医药书籍等。9世纪中期,吐蕃与唐会盟,此后,唐蕃间基本上停止了纷争。唐玄宗统治时期,东北的林羯族粟末部强大起来,唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一,概括汉代的边疆政策。

(2)据材料二并结合所学知识,概括唐代处理边疆民族关系的方式。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳汉唐加强边疆管理的积极意义。

材料一:元朝的疆域是前代所无法比拟的。元朝的疆域从今天的地理情况来看,横向上大致是东部沿海到今天新疆地区,纵向上从南部的沿海地区到北部的鄂霍次克海,都在元朝中央政府的直接管辖之中。在广阔的边疆地区,分布着众多的边疆民族,为了巩固边防,元朝在边疆治理方面采取了许多行之有效的政策。在地方上,元朝则设置行中书省,简称行省,岭北、辽阳、云南、湖广,甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理事务。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。元朝不仅实现了对吐蕃广阔地区的管理,而且根据吐蕃宗教盛行的特点,在中央设置了管理吐蕃事务的机构——帝师和宣政院。在西南边疆设置了宣慰司都元帅府等机构进行管理,并大量任用当地土官,因俗而治,史称“土司制度”。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述元朝边疆管理政策实施的意义。

材料二:中国历史上极为重视塞防,然而两次鸦片战争的接连失败让清政府感受到了来自海洋的威胁。“中国的前线不再是长城或甘肃的玉门关了,而是在广州和上海了。”古代传统王朝以一种“天朝上国”姿态,与周边国家建立了广泛的朝贡宗藩关系。但是近代以来,这种情况发生了变化。殖民主义列强接踵而至,不仅侵犯中国,而且持续蚕食清王朝周边藩属国的领土。……在19世纪后半叶中国面临空前的边疆危机和民族危机的时代背景下,清朝主要采取了保藩固圉和以夷制夷等应对方略,但其均未能挽救当时中国的边疆危机。

——摘编自衣长春、黄韶海《论晚清边疆危机及应对方略》

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国边疆管理遇到的新问题并分析清廷难以应对边疆危机的原因。

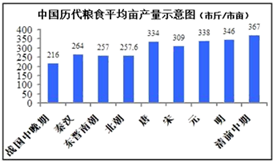

材料一 从如图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因

素。

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

材料一 中国古人通过祭祀表达对黄河的敬畏。据甲骨卜辞记载,殷人每年多次举行黄河祭祀,以求雨、求丰年等。春秋战国时期,中原地区的诸侯也常常祭祀黄河,以结盟、立誓或祈求战争胜利等。

材料二

| 1903年 | 邹容在《革命军》中写道:“沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟。” |

| 1910年 | 革命派《民声》杂志发表组诗《爱之歌》,其中《黄河》篇写道:“吾族受此河流赐,产出一部民族志。” |

| 1923年 | 李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》中写道:“扬子江、黄河可以代表我们的民族精神。” |

| 1937年 | 国共两党代表在黄河边同祭黄帝,毛泽东亲撰祭文,“胄衍祀绵,岳峨河浩”“民族阵线,救国良方”。 |

| 1938年 | 《民族诗坛》发表诗歌《黄河》,诗中写道:“黄河!你这中华国族的母亲,现在你再也不能安睡,东方吹动了号角,杀声震变了天地。” |

| 1939年 | 《黄河大合唱》在延安首演,“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的歌声激起热烈反响,迅速传唱到各根据地和抗日前线。 |

(2)20世纪上半叶,黄河作为中华民族的重要象征,其时代内涵不断丰富。阅读材料二,结合所学,予以说明。

南学与北学南北朝时期,儒学有南学与北学之分。“南北所治,章句好尚,互有不同。”南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂。

南、北儒士研习经书,偏重不同的注本(对儒家经典的注释本)。以《左传》为例,南朝流行“杜预注本”,北朝流行“服虔注本”。然而,南梁崔灵恩常引用“服虔注本”来诘难“杜预注本”,引领论辩之风。北魏有名儒“兼读杜、服,隐括(修订)两家,异同悉举”。这一时期,南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学。

隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,“使相与讲论得失于东都(洛阳)之下”,胜出者多为南方儒士。其后他们大多在北方活动和授徒。唐初,“四方儒士,多抱负典籍,云会京师”。唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本。

(1)指出南北朝时期南学与北学分立的时代背景。(2)概述南北朝至隋唐时期儒学走向统一的过程及意义。

材料一 隋唐时期,各族人民共同创造了光辉灿烂的音乐文化,燕乐就是其中重要的代表,它标志着歌舞音乐发展的一个高峰。除燕乐外,当时流行的曲子填写的词成了宋代重要的文学体裁,当时盛行的歌舞戏为宋代杂剧与南戏的产生准备了条件,当时通行的变文,正是后世词话与宝卷一类说唱的直系祖先。唐朝设立了大乐署、鼓吹署、教坊和梨园,统领各色音乐,总数达数万人。隋初郑译的八十四调理论和后来燕乐二十八调的产生,以及对通向十二平均律的探索,表明这个时期乐律理论上的成就。

——摘编自张小梅《唐代中日音乐文化交流史专题研究》

材料二 唐燕乐传入日本后,经过平安朝的乐制改革,把它分为管弦与舞乐两种形式。舞乐以舞为主,有器乐伴奏,而管弦则是单纯的器乐演奏。日本雅乐序、破、急的基本结构来自燕乐大曲。燕乐大曲的散序是自由节奏,速度也不固定,中序是歌唱部分,破的节奏不规则,速度逐渐加快。而日本雅乐的结构已大为减缩,中间插有若干其他音乐段落,整体速度则呈现逐渐加快态势。根据唐代史料记载,《太平乐》的演出当时舞者约75人,同时还有140人合唱《太平歌》。日本乐书《体源抄》有如下记载:“古太平乐於唐土者,一百四十人等舞之,今於日本则不然,天安天皇时四十舞之,后三十人,今又不然。”

——摘编自张前《日本雅乐与唐代燕乐-日本史书、乐书相关资料考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝音乐文化的特点并分析其成因。

(2)根据上述材料,概括与唐朝燕乐相比日本雅乐的不同之处。

材料一 秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”,即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未曾具体选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 近四十年来……普遍有一种误解,以为在民国成立以前,几千年来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独裁的、黑暗的,这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。……至少除开最后明清两代的六百年……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——摘编自吴晗《历史上的君权的限制》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责。试分析秦代太尉一职从未授予大臣的原因。据材料二,结合所学知识,分析唐代宰相制度的特点以及这一制度的作用。

(2)结合所学知识列举明清两代君主专制强化的表现。结合材料一、二和所学知识,分析材料三中“一千四百年”的古代中国历史中限制君权的因素有哪些?

材料一 “宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。……商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”……废止“田里不鬻”。

——《史记·商君列传》

材料二 公元前106年,汉武帝为了加强中央对郡国的管理,把全国除了三辅、三河和弘农以外的地区分成了十三个州部、中央在每个州设立刺史一名,负责考察吏治、奖惩官吏、决断冤狱。

材料三 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选、所谓“怀牒自列”、既不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。

——钱穆《历代政治得失》

(1)根据材料一和所学知识,说明商鞅变法是如何摧毁奴隶主贵族特权,维护新兴地主阶级利益的?

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉武帝建立刺史制度的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括唐代科举制度的意义。

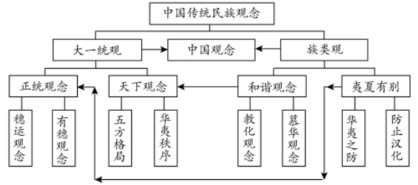

材料一: 家国情怀与统一多民族国家的演进

“中国观念”是历史发展中沉淀出来的传统中国各民族对多民族国家统一体认同的观念,是基于文化、历史、地理三者一体的整体国家观念。中国是一个多民族国家,境内各民族在形成与发展中相互冲突与融合,形成了中国传统的民族观念。大一统国家观念与中国传统民族观念共同作用,保持了传统中国在文化、地理、历史上的完整性,从而把中国各民族整合到大一统国家的认同之中,维护传统“中国观念”经千年而不衰。

——据陆勇《传统民族观念与清政府—— 以“中国观念”为视角》

材料二:

明朝形势图(1433年) 清朝形势图(1830年)

(1)根据材料一,概括“中国观念”的核心内涵,并结合所学知识分析中国古代多民族国家形成与发展的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,为“明清时期中国统一多民族国家逐步定型”的观点寻求依据。