材料一 子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”

子贡问:“师与商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。”曰:“然则师愈与?”子曰:“过犹不及。”

——《论语》

材料二 仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。”子曰;“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!”

——摘编自《礼记·中庸》

材料三 希腊先民将“再过器不及”雕刻在德尔菲神庙。毕达哥拉斯《的前580—的前500)的专著《金言》载:“一切事情,中庸是最好的。”其建立的学派对于数字和音律都讲求和谐平衡,将世界看成相协的整体。赫拉克利特(约前544一前483)认为世间万物都处在对立中,世间万物保持和平发展态势的根源是“和谐”,“和谐”使对立面在斗争中得以向前推进。

——____摘编自王蕊《先秦儒学与古希腊哲学中庸观比较研究》

材料四 亚里士多德(前384—前322)指出:(社会地位)过贵、过富的人和太贱、太穷的人都不符合中庸的原则,都不能顺从理性的指导。社会中,极富和极贫各趋极端,他们远离中庸,是社会的不安定因素。极富阶级是寡头势力,他们本性狂暴,只愿发号施令;极贫阶级是平民势力,他们认为一事相等则万事都应相等,提倡绝对的民主和自由;唯有以中产阶级为基础才能组成最好的政体。亚里士多德把中庸看作适用于一切政体的公理。他认为,富人拥护寡头政体,穷人拥护平民政体,中产阶级最具中庸的美德,最能顺从理性而不趋向极端。

——摘编自王岩《亚里士多德的中庸思想论》

(1)从内容及思维方式等层面,比较先秦儒学与古希腊哲学中庸观的异同。

(2)简述亚里士多德中庸思想形成的背景,并简要评价这一思想。

| A.求同存异是中华文化的根本 | B.传统的道德准则形成于西周 |

| C.中华传统文化的传承与发展 | D.传统文化突出共性否定个性 |

| A.还原历史真相 | B.强调礼法结合 |

| C.开创伦理哲学 | D.承古而又萌新 |

材料一 三代时期,理想中的天下是一个以华夏为中心的政治共同体。春秋时期,华夏大地上出现了多个政治实体并存的格局,身处乱像时代的孔子并未动摇对“天下共主”的追求,而是在规划并指点着中国历史如何重新迈向大一统。

——摘编自闾小波《共识依赖:中华政治共识之传承与更张》

材料二 在中华儿女开发和建设美好家园的长期奋斗中,各民族共同生产生活,抵御外来侵略,反对民族分裂,维护祖国统一,形成了牢不可破、坚不可摧的“大一统”理念。正是在这种理念影响下,中华民族追求疆域领土统一、推崇中央政府权威、注重文化共识凝聚,反对国家四分五裂、地方各自为政、价值观虚无混乱。尽管一些历史时期也曾出现过分裂局面,但统一始终是主流。不论分裂的时间有多长、分裂的局面有多严重,最终都会重新走向统一。历史一再证明,只要中国维持“大一统”的局面,国家就能够强盛、安宁、稳定,人民就会幸福安康。

——朱诚如《中华民族“大一统”理念的历史传承》

材料三 我国历史上大一统的国家治理表现出四个重要特点:

一是国家统一。我国历史上曾数度出现分裂割据的状况,但无论怎样分裂,最终都会走向统一。

二是“要在中央”。中央集权是2000多年封建国家治理最基本的制度体系,这一体系的核心是“事在四方,要在中央”。中央政府通过文书律令、官僚行政、考核监察等方式,推行政令,维护中央权威。

三是郡县体制。郡县体制是中央集权下地方治理体系的概括。历代将全国划分为若干不同层级的行政区划进行管理,如道、路、州、府、省、郡、县等,由中央委派官员进行治理。

四是因俗而治。“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,适度保持自治、分治,根据不同地区的具体状况采取不同治理方式也取得不少成功经验。

——选择性必修一《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学,指出形成周天子“天下共主”局面的主要制度。并结合所学指出孔子“规划并指点着中国历史如何重新迈向大一统”的政治主张及其实践效果。

(2)参考材料二、三,自选一个特点为角度,运用中国古代封建社会时期的相关史实,围绕“大一统与国家治理”主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

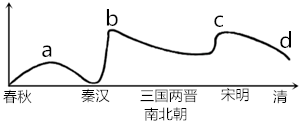

①丰富了中华文化的理论思维 ②抨击封建专制并倡导经世致用

③确立为封建社会的正统思想 ④学派开始创立并形成思想核心

| A.a-④、b-②、c-③、d-① | B.a-④、b-③、c-②、d-① |

| C.a-④、b-③、c-①、d-② | D.a-①、b-②、c-③、d-④ |

材料一孔子指出:“子不语乱力怪神(违背常理或不易解说的事)……未知事人,焉知事鬼……敬而远之”。儒家学派主张“仁者爱人”“泛爱众而亲仁”“仁者人也”“仁者心也”“为仁由己,而由人乎哉”“我欲仁,斯仁至矣”。理学家张载说:“天地以生物为心”。朱嘉说:“仁者以天地生物之心为心”。这些思想主张,后来成为儒家思想的根本命题。

——摘编自李泽厚《论语今读》等

材料二梁启超指出:“兴民权”“政治革命者,革专制而成立宪之谓也”。康有为言:“民为主而君为客,民为主而君为仆,故民贵而君贱易明也。”而孙中山领导的资产阶级革命,更使民主成为“反专制”的一把利刃,直取君主专制的要害。

——摘编自李泽厚《中国近代思想史论》

材料三1941年10月28日,《解放日报》上发表的一篇文章,分析了人民“当家做主”的双重含义:“一是人民当家做主人,二是人民作为国家和社会主义对自身的事务当家作主”。

——摘编自李剑农《中国近百年政治史》

(1)根据材料一,概括古代儒家思想的“根本命题”,并分析这些思想产生的经济根源。(2)根据材料二,概述中国近代资产阶级思想家对古代儒学“根本命题”的共同发展,并指出引起这一发展的政治因素。

(3)根据材料三,简析中国共产党对古代儒学思想的重要发展,并指出这一发展对当代社会的价值。

| A.“治世不一道,便国不法古” |

| B.“天行有常,不为尧存,不为桀亡” |

| C.“人法地,地法天,天法道,道法自然” |

| D.“欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利” |

| A.重视民众的治理 | B.轻罪重刑的策略 |

| C.外儒内法的思想 | D.以刑辅德的理念 |