材料一 历史学者顾祖禹在《读史方舆纪要》中将军事有关的地形分为“根本之地”和“起事之地”。纵览天下,在地形和物产方面,同时具备自保与自足双重优势的“根本之地”非关中莫属……秦国要完成统一天下之举,若紧靠自身的地理优势,只能做到守本,而起事则需要运用天下之势……秦统一天下,如同一道波澜壮阔的洪流席卷天下,关中的地理基础与人的谋略共同成就了这一千古伟业。

——摘自韩茂莉《大地中国》

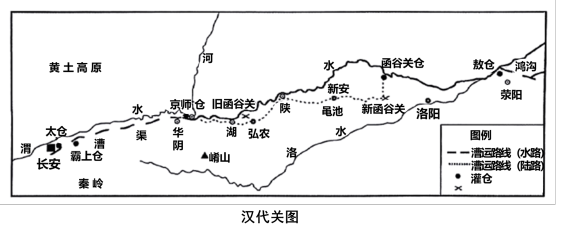

材料二 西汉政府以函谷关为界,分为关中地区和关东地区。到西汉中期,汉武帝元罪三年(公元前114年)推行“广关”政策。汉武帝将函谷关东移三百里,迁至新函谷关(如下图),形成以新函谷关为界的新“关中”地域。通过这一举措,不仅函谷关东移,同时关中的东北界也由临晋关(即蒲津关)为标志的黄河一线,向东推至太行山一线。

——摘自韩茂莉《大地中国》

材料三 新中国成立时,中央人民政府将全国划分为6大行政区,在西北、华东、中南、西南4大行政区建立军政委员会……新中国成立初期,西北地区流散的较大股匪有470余股13万人。为稳定社会秩序,西北军政委员会领导人民有步骤地开展了斗争。1950年10月,西北局领导发动群众为前线增加生产,捐献飞机大炮的运动。1951年底,陕西、甘肃、西安等市都召开了各界人民代表会议,除新疆外其他都代行省、市人民代表大会的职权……在经过土改的陕、甘两省,有2714个乡农民代表会议代行了乡人民代表大会的职权。各项举措巩固了人民民主的政权,推动了人民政府的各种工作。

——摘编自梁越兰等《习仲勋对建立和巩固西北人民民主政权的贡献》

(1)阅读材料一、结合所学知识写出战国时期秦国为经营“根本之地”推行的举措,并分析秦统一所利用的“天下之势”和采取的“人的谋略”。(2)根据材料二、联系所学知识,分析汉武帝推行的“广关”政策的原因

(3)根据材料并结合所学,概括建国初期中国共产党在西北为巩固人民民主政权所采取的措施并分别简述其意义。

材料 “初,高祖受禅,以天下未定,广封宗室以威天下。”太宗即位后,就“遍封宗子”问题征求意见,尚书右仆射封德彝认为“遍封宗子”“不便”;魏征认为如果封建诸侯,会造成财政困难;李百药说封建会导致宗室间攻战相残。柳宗元在《过秦论》中列举秦朝“有叛民无叛吏”、汉代“有叛国,而无叛郡”、唐代“有叛将无叛州”,由此证明“州县之设,固不可革也”。

萧瑀认为:“国祚所以长久者,莫若封诸侯以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二代而亡。汉有天下,郡、国参建,亦得年余四百。魏、晋废之,不能永久。”虽然分封制遭到大多数大臣的反对,太宗也明确表示“朕理天下,本为百姓,非欲劳百姓以养己之亲也。”但贞观十一年太宗诏曰:“设官司以制海内,建藩屏以辅王室”,先后任命了21个亲王和14位杰出功臣为世袭的州府刺史。正如刘秩所说:“设爵无土,署官不职者也。”

白居易在《议封建论郡县》中认为周代封建诸侯而亡是因为“上失其道,天厌其德,非为封建之弊也”,秦无分封而灭是因为“群其毒,人离其心,非唯郡县之咎也”,汉代七国之乱乃“宠而失教,立不选贤,非独强大之故也。”“繇是观之,苟固其本,导其源,虽郡与国,俱可理而安矣;苟逾其防,失其柄,虽侯与守,俱能乱且危矣。”

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料,概括唐代关于“分封郡县之争”的主要分歧。(2)根据材料结合所学知识,对唐代关于“分封郡县之争”的任意一个主张进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 秦统一以后,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推动了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系、为我国长期的统一奠定了基础。这对我国历史的发展,有着巨大的影响。……长期以来,我国封建社会,以高度发展的经济和文化,屹立在世界文明的前列,而且能有效地抵抗外来侵略,保持国家的独立,这与公元前三世纪秦统一的开创之功有着不可分割的历史联系。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 “一国两制”是党领导人民实现祖国和平统一的一项重要制度,是中国特色社会主义的一个伟大创举。必须坚持“一国”是实行“两制”的前提和基础,“两制”从属和派生于“一国”并统一于“一国”之内。

——摘自《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括“一国两制”理论的基本内涵。

(3)综合上述材料,谈谈你对“国家统一”的认识。

材料 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。……元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封子弟,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的二千石禄的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦汉“大一统”局面形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评述秦汉时期维护“大一统”的举措。

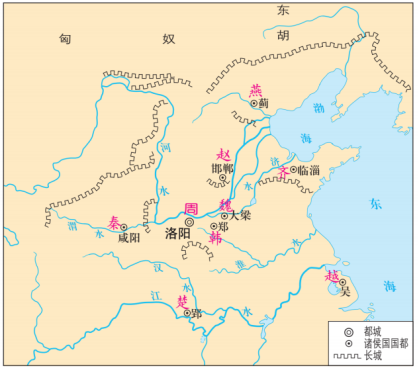

材料一 战国形势图

材料二 皇帝奋威,德并诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北避戎狄,收河南,筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延表万余里。

——摘编自《史记·蒙恬列传》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝认为“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当,可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自《清圣祖实录》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦朝修筑长城与战国修筑长城的不同之处。(2)根据材料三并结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一:诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料二:儒学正统地位确立之后,治经道路,随着时间的推移,愈走愈窄,从而严重地阻碍了儒学的发展。自南北朝以来,佛教、道教获得了大发展,在意识形态上大有取代儒学之势。进入宋代,小规模的农民起义不断。大规模的边境冲突也时有发生,一些儒家学者想从儒学经典中去寻找挽救社会危机的思想武器。同时,这一时代,广大平民有机会加入读书人的行列,他们由于出身贫苦,没有旧的经学传统的束缚,所以易于建立新的儒学体系。在这种形势下,自北宋中期起,儒学发展出了新学派——理学,它是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论在内的理论体系。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦始皇和汉武帝将思想“归于统一”的主要举措,并说明其产生的不同影响。(2)根据材料二,分析理学形成的背景,结合所学知识概括程朱理学的核心主张。

(3)综合上述材料,谈谈你对古代儒学发展的认识。

材料一 中国封建社会的阶段特征

| 历史时期 | 阶段特征 |

| 秦汉时期 | 统一多民族封建国家的建立与巩固 |

| 魏晋南北朝 | 民族大交融时期 |

| 隋唐时期 | 统一多民族封建国家的发展 |

| 辽宋夏金元 | 多民族政权并立中走向统一 |

| 明清时期 | 中国版图的奠定与面临的挑战 |

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书·中外历史纲要(上)》

材料二 自古以来,我国就是一个多民族共存、共同发展的国家。各民族交往交流交融,相互依存,互相影响,形成了中华民族多元一体的格局,共同推进着统一多民族国家的发展。三国两晋南北朝时期,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族国家的发展。隋唐时期国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来活跃。辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,与这一时期的战争相比,各民族之间经济和文化联系更为持久和稳定,呈现出互相交融的趋势。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书·中外历史纲要(上)》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝统一多民族国家建立的历史意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,以三国两晋南北朝至隋唐时期史实为例,说明统一多民族国家的发展与民族交往交流交融的关系。

(3)根据材料二并结合所学知识,试以元朝为例,说明少数民族在统一多民族国家发展中发挥的重要作用。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表示意“封”“郡”二字的字形结构演变。

甲骨文 | 金文 | 小篆 | 隶书 |

|

|

|

|

|

|

|

材料二 公元前227年,罗马建立第一个行省,之后,随着罗马海外征服的范围不断扩大,行省数目大为增加,行省制成为罗马统治海外领地的重要制度。公元前27年,罗马帝国建立后,行省制度趋于完善。长期的战争以及行省需要重兵驻扎,从而为军阀的出现提供了条件。行省制的发展,破坏了罗马城邦的社会政治经济基础,即与氏族血缘关系有联系的具有闭塞性质的罗马公民集体,最终导致罗马城邦走向崩溃。……古代中国的县,出现在春秋时期。……郡大概到春秋末期才出现,秦国郡辖县制度的形成,大概要到战国末期。秦帝国建立后,废除分封制,确立郡县制为帝国的地方行政制度。

罗马帝国仍存城邦时期血缘关系的残余。罗马行省之下为城市,由于城市具有自治或半自治的性质,所以罗马行省机构设置简单,官吏人数不多。行省主要负责税收、司法和治安等方面事务。尽管随着罗马帝国的发展,中央政府对行省控制不断加强,但罗马行省始终没有形成层次分明的管理机构。

——摘编自易宁《秦汉郡县制、罗马行省制与古代中西文明的特点》

(1)根据材料并结合所学知识,比较秦汉郡县制和罗马行省制建立的异同点,并分析其不同的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,围绕“制度与文明”提炼一个论题加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一:公元前221年,中国史上诞生了首个大一统王朝。天下统一后,各种新制度、新政策陆续登上历史舞台。……一夜间,一个拥有全新国家结构与特征的大一统国家拔地而起。

——摘编自[日]西嶋定生《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

材料二:我国历代中央政府在治理理念上,既重视“要在中央”,强调天下一统、五方之民共天下、四海之内皆兄弟,又强调因俗而异,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”。这种维护一统而又重视差别的理念,对中华民族的形成和发展至关重要。

——摘自习近平2014年9月在中央民族工作会议上的讲话

材料三:公元1至2世纪,罗马帝国出现了相对安定的局面,进入所谓“罗马的和平”时期。在此时期内,社会经济得到很大发展。当时,在希腊和意大利北部出现了带轮的犁,在高卢出现了割谷器。水磨也在公元前1世纪由小亚细亚传入西方,得到推广。各行省的农业却发展起来……呈现经济繁荣景象。帝国的统一使各地交往畅通无阻,商业活动活跃起来。行省经济的发展也促进了交换……这使得帝国内部的区域性贸易和对外贸易空前兴旺发达。

——吴于廑齐世荣《世界史·古代史编》上卷)

(1)根据材料一,结合所学,指出秦朝在政治层面推行的“新制度”,并概括其“全新国家结构与特征”。(2)根据材料二,概括我国古代国家治理理念的特点,并以元朝为例予以说明。

(3)根据材料三,结合所学,概括推动罗马帝国空前繁荣的有利因素。

材料一 在秦汉大一统帝国建立后直至晚清时期,“天下观”在实际操作中仍然是把中原王朝看做“一个文化共同体,而不是一个政治疆域,更非一个种族疆域”。古代中国的天下观崇尚的是仁、德、礼等文化价值观念,所要实现的是协和万邦的天下秩序。……良好的商业航海气氛和城邦政治孕育了古希腊人朴素的世界主义观念,斯多噶派最先提出了“世界大同主义”的观念,古希腊哲学家德谟克利特曾言:“全世界都是我的故乡。”古罗马帝国亦产生了一种帝国精神,即对武力征服、对外开拓、帝国一统的追求。

——摘编自侯毅、吴昊《论中国“天下观”与西方“世界主义”》

材料二

时间 | 霸权更迭 |

16—17世纪 | 葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主 |

| 17世纪中后期到19世纪初 | 英国取代荷兰霸主地位,随后又多次击败法国,维持了海上霸权 |

两次世界大战之间 | 美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立 |

二战结束后 | 美国海军成为独一无二的海上力量 |

| 21世纪以来,全球社会的发展 | “海上多极”趋势明显;各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致 |

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

材料三 新中国的“世界观”的发展变化可以分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50—60年代……对世界保持高度警戒;第二个阶段是20世纪70—80年代……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交前后10年,迅速融入经济全球化,认清世界多极化发展趋势,形成“和谐世界”的理念。

——江涌、王力、黄莺《60年中国之“世界观”》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代和世界古代“天下观”异同,并分析其观念差异的原因。(2)根据材料二并结合所学,归纳近代以来海上霸权演变的特点,并分析影响其霸权演变的因素。

(3)根据材料三并结合所学,分析世纪之交的中国“和谐世界”理念的深远意义。