1 . 史料 (汉)武帝重用内朝尚书,夺宰相权。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。古代的宰相权,现在是析而为三。

——摘编自钱穆《国史大纲》

据史料,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,并概括历代封建王朝不断调控中枢权力的基本策略。

材料一 汉武帝曾言:“汉家诸事草创,加四夷侵陵中国。朕不变更制度,后世无法。不出师征伐,天下不安。为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹事。”

——司马光《资治通鉴》

材料二 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝“变更制度”的政治原因,并指出其政治方面的主要措施?

(2)根据材料二,概括指出唐代尚书省的职权变化,并结合所学知识,简要评价唐代的三省制。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记·陈丞相世家》

(1)据材料一概括宰相的基本职能。

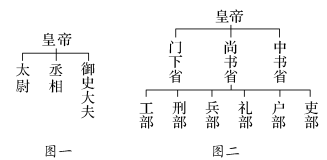

材料二

(2)指出图一和图二代表的制度,分析皇权和相权的变化。

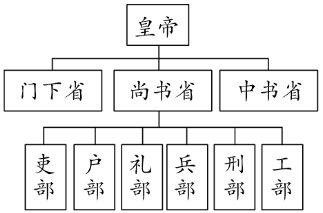

材料三 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

(3)根据材料三概括三省六部制的内容。(权力结构,职权)

材料一 高度发达的隋唐政治文明的出现和形成是诸多历史因素综合作用的产物,不仅能够兼容并蓄、综采汉魏南北朝以来不同区域、不同族群的制度文化并加以融通运用,而且还能在此基础上进行改革创新,使之更加完善,更符合国家政治、经济、军事、文化发展的现实需要,从而创造出了更为发达、灿烂的文明。

——摘编自王小甫等《创新与再造:新隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 7世纪初的唐朝,内部组织结构按照当时的标准来看,近于至善,中央政府的一大特色为“三省分工”。这种体系与后世西洋所谓的“互相制衡”截然不同,不论唐太宗如何开明,他的政府无可避免地成为一种专制体制。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐政治制度创新的有利因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐初内部组织“近于至善”的表现并分析其局限性。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 唐朝三省六部制示意图:

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的特点和历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权力,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑即为丞相。历史沿革中,尚书省的一枝独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。“三省六部制”是秉承儒家思想,汲取历代治权的有益部分完善而成的,到了唐代堪称为相对成熟的政治制度。

——摘编自《唐代政治制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐代三省六部制“堪称为相对成熟的政治制度”的表现。

材料一 宰相制度到了唐代,演变为三省制,三省长官各自履行法定的权力。凡遇军国大事,先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经门下省,由其属宫给事中一番覆审,若门下省不同意,还得退回重拟。故唐代诏令,都经中书、门下两省联席会议决定,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下,才能送尚书省执行。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。唐代尚书省只管行政,最高出令权在中书省,审核在门下省。三省同为政府最高中枢、除非尚书省长官或次长获得出席政事堂兼衔,在当时不算是宰相。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 美国政治家对孟德斯鸠"三权分立”原则的发展,其大意是三种权力应分立,但不是绝对地分开,而是既分立又相互制约并保持平衡。也就是说,每一政府部门都应通过某种方式来牵制其他部门。他们认为,“防止把某种权力逐渐集中与同一部门的最可靠办法,就是给予各部门主管人抵制其他部门侵犯的必要法定手段和个人的主动。” 在美国,三权地位平等、平行,相互制约,寻求权力平衡的传统,也反映了美国人试图通过司法权防止议会滥用立法权,防止“恶法”产生,纠正立法机关偏差的努力。

——摘编自周杰(浅析权力制约原则在美英法三国宪法与与宪政中体现》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐朝与美国在国家治理上的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

材料一 三省制魏晋南北朝是其酝酿时期,中经隋代,至唐正式建立。唐初三省长官集体议政于政事堂,三省首长制成熟;三省借设在门下省的政事堂平衡地位,内轻外重各有优势,三省并重制成熟;三省分掌出令、封驳、执行之职,三省分权制成熟。但从唐睿宗起,三省长官相权旁落,表现为低级官员入相,难以驾驭朝政,三省长官不专机务,动摇了三省机构的互相制约关系;三省六部职能废弛,各种使职大量产生,干扰和削弱了尚书六部的行政权。造成这种状况的原因是多方面的:节度使出将入相打破了三省分权的政治平衡;专使的设置削弱了六部的行政职能;翰林学士草拟诏敕代行了中书省部分决策权;宦官专权瓦解了三省制的组织原则。

——摘编白王素《三省制略论》

材料二 杰斐逊是美国民主政体的创立者,他认为,政府应该是民主的政府,政府应尽量减少对社会生活的干预。当一个市民社会刚出现的时候,它便形成了民主传统;当市民社会巩固时,民主传统也得到加强;市民社会占有支配地位,因此美国宪政避免了激进革命。从殖民地、邦联到联邦制,美国是先有社会后有政治国家,这不同于其他国家宪政之路,美国是从限制国家权力开始进行的。从邦联到联邦制,加强了中央的权利,这也是现实需要。因为松散的邦联体制和中产阶级需要一个强有力的全国性政府,既保障安全又能保障对外贸易的进行,还有利于建立统一的国内市场。但是建立一个强有力的中央政府也要防止英王式的新暴君,防止专制集权,所以采用了三权分立的政治体制。分权制不仅是横向的,杰斐逊又提出纵向分权,从而既保持了中央的权威,也使地方具有更大的自治性。

——摘编自信力建《美国宪政精神的源头是什么》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的特点,并分析其历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出美国三权分立制相较于唐代三省六部制的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

材料一 秦及西汉初年,天子行使权力,将意志化为诏书,见诸实行,程序比较简单:或与宰相议定,交御史起草、下达;或直接命令御史起草、下达,即可生效。……由于以上缘故,在很长一个时期内,天子颁下诏书差不多都以“制诏”二字开端。经过前述简单程序,即成正式诏书,交宰相机构执行,毋需再经什么部门审核了。

材料二 《旧唐书》卷八七《刘祎之传》:任凤阁(中书)侍郎,同凤阁、鸾台(门下)三品,为宰相,被人诬告,武则天“特令”王本立审问此事。“本立宣敕(中敕)示祎之。祎之曰:‘不经凤阁、鸾台,何名为敕?’则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家”。所谓不经凤阁、鸾台,即指未与宰相商议,未经中书起草和门下审署。武则天只含糊罪以“拒捍制使”,而不驳斥从中所下之敕,不得名敕之说,也证明刘祎之所说,确为唐代制度。《资治通鉴》卷二百九:唐睿宗常“别降墨敕除官”,而不经中书、门下两省,称斜封官,凡数千人。吏部员外郎李朝隐拒绝执行这种墨敕任命。

——材料一、二均摘编自祝总斌《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》

(1)根据材料一,概括秦汉时期国家决策的特点和影响。

(2)材料二反映了唐代的什么制度?结合所学知识,概述此制度实行的意义。

(3)根据材料一、二,指出汉唐时期皇权发生的变化,并结合所学知识,说明导致此变化的原因。

材料一 唐代强调发挥中央各官僚机构的作用,运用政治体制来保证决策和政令的正确制定。宋代中枢部门的分立,基本上是以“依事系任”为原则,按照所处理政务的范围——民政、军政、财政进行分工,而不取决于或出令、或审覆、或执行的程序环节分工。

材料二 宋廷对在任官员的考核是对官员品德操守及才干绩效的综合评定。其中,“德行”的考核被置于重要位置。而“才干”的核验要求官员填写非常具体的“实迹”、“实绩”,以便日后核对。考核制度施行过程中,日渐发展起程式化的倾向。较之规矩呆板的常规考核,监察制度的实施相对活跃而有针对性。对于官吏的考察通过多条途径进行:常规考课与特诏巡查并行、中央业务部门对地方相应机构考核与内部稽查并行、诸司、诸州互查互申、朝廷专使考察等。考察结果向本人公开,以求得多种信息来源的相互印证。

——以上材料摘编自袁行霈《中华文明史》

完成下列要求:

(1)据材料一指出唐宋中枢权力制衡方式的不同之处。结合所学知识分析唐代中枢运行机制的积极影响。

(2)据材料二概括宋代对官员的考察机制的特点。

(3)综合上述材料,归纳古代官员管理机制蕴含的政治智慧。