1 . 阅读材料,回答问题。

(1)根据材料一,概括出中国古代皇帝制度的主要特点。

(2)根据材料二,结合所学知识,指出在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗分别采取了怎样的措施。

材料一 “朕”上古为人们的自称,无贵贱之分。秦灭六国后,定为皇帝自称,他人禁止使用。皇帝的命为“制”,令为“诏”,印称“玺”,一切臣民皆不得使用。因秦始皇名政,下令改正月为端月。

——《中国历史文选参考资料》

“法令出一”“别黑白而定一尊”“天下之事无小大皆决于上”“主独制于天下而无所制也”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

(1)根据材料一,概括出中国古代皇帝制度的主要特点。

(2)根据材料二,结合所学知识,指出在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗分别采取了怎样的措施。

您最近一年使用:0次

2021-10-10更新

|

45次组卷

|

2卷引用:辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高一10月月考历史试题

2 . 唐朝的门下省负有驳正违失、审议签发的重要职责。贞观六年(632年),唐太宗对黄门侍郎王珪说:“国家设置中书、门下省,就是为了互相稽查,如果中书省的诏敕有错误,门下省就应进行驳正。“唐朝强化门下省封驳职能的主要目的是

| A.提高统治效能 | B.缓和君相间的矛盾 |

| C.促进吏治清明 | D.完善中央集权体制 |

您最近一年使用:0次

2021-09-25更新

|

226次组卷

|

4卷引用:河南省商开大联考2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题

3 . 唐代尚书省“总理全国政务”,皇帝的旨意以及中书省、门下省议定的事项最后均需交由尚书省负责具体实施,唐太宗也曾指出:“尚书省,天下维纲,百司所禀,若一事有失,天下必有受其弊者”。这反映了当时尚书省

| A.为宰相集体议事的主要部门 | B.在中枢行政机构中位高权重 |

| C.具有行政事务的最终决策权 | D.负责中央政策及文书的制定 |

您最近一年使用:0次

2021-09-10更新

|

287次组卷

|

5卷引用:河北省张家口市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

名校

4 . 《资治通鉴》记载唐初,中书令或由皇帝处领旨,或将宰相议决之事,交其属下中书舍人六员起草诏令,“凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。”这一制度反映了唐初

| A.注重中枢决策的科学性 | B.实行集体决策削弱相权 |

| C.中枢决策权力发生转移 | D.三省体制已经遭到破坏 |

您最近一年使用:0次

2021-09-04更新

|

222次组卷

|

8卷引用:重庆市南开中学2022届高三上学期第一次月考历史试题

名校

5 . 《旧唐书》记载:朝廷疑议及百司表疏,皆密令万顷等参决,以分宰相之权,时人谓之“北门学士”。此举

| A.通过削弱相权来加强皇权 | B.强化了宰相总理财政的职能 |

| C.显示政治决策封闭性特征 | D.体现了中央权力的制衡原则 |

您最近一年使用:0次

2021-08-26更新

|

301次组卷

|

4卷引用:2021届浙江省绍兴市嵊州市高三5月选考科目适应性考试历史试题

2021届浙江省绍兴市嵊州市高三5月选考科目适应性考试历史试题广东省揭阳市普宁市第二中学2022届高三9月月考历史试题(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-卷09宋元时期的政治统治四川省泸州市合江县马街中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

14-15高一上·四川达州·期末

名校

6 . 有关唐朝的中央机构,《资治通鉴》载:“国家本置中书门下以检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”这主要说明( )

| A.中书门下省都是检察机构 | B.唐朝强化了中央对地方的检察 |

| C.中央机构相互牵制和监督 | D.依据分权和制衡原则行使权力 |

您最近一年使用:0次

2021-08-21更新

|

282次组卷

|

9卷引用:江西省景德镇市乐平中学2021-2022学年高一上学期开学考试历史试题

(已下线)江西省景德镇市乐平中学2021-2022学年高一上学期开学考试历史试题【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新江苏省连云港市赣榆智贤中学2021-2022学年高一9月月考历史试题2021-2022学年高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展【过关测试】黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题河北省邯郸市武安市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题(清北部)河北省石家庄市元氏县第四中学2021-2022年高二上学期第一次月考历史试题广西钟山县钟山中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题四川省达州市2014-2015学年高一上学期期末考试历史试题

7 . 东汉初在太尉、司徒、司空三公之外,正式设尚书台,由尚书执掌朝政,下分六曹办事。推动这-变化的主要因素是

| A.社会的分裂动荡 | B.中央集权的要求 |

| C.君主集权的需要 | D.世家大族的兴盛 |

您最近一年使用:0次

2021-07-24更新

|

129次组卷

|

3卷引用:云南省玉溪市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题

名校

8 . 尚书最初是皇帝的秘书,东汉时发展成为尚书台,为最高行政机关;中书之名始于汉武帝,初由宦官担任,魏文帝始设中书省,专司诏令;门下诸官历来都是皇帝的待从,西晋时定名为门下省。材料反映了“三省”制

| A.在魏晋时期已经完善定型 | B.随着君主专制强化而发展 |

| C.有效提高了政府行政效率 | D.能够有效防止宦官的专权 |

您最近一年使用:0次

2021-07-23更新

|

354次组卷

|

4卷引用:2021-2022学年高二历史课后培优练(选择性必修1)-第1课中国古代政治体制的形成与发展

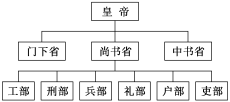

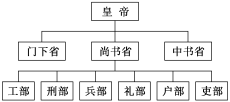

9 . 下图为唐朝三省六部制机构设置示意图。对其说法准确的是( )

| A.皇帝失去对政令决策的否决权 | B.门下省拥有决策的绝对独立权 |

| C.中书省拥有草拟政令的自主权 | D.六部分担尚书省的实际执行权 |

您最近一年使用:0次

2021-07-07更新

|

212次组卷

|

4卷引用:浙江省丽水市丽水外国语实验学校2020-2021学年高一下学期(直升创新班)第一次月考历史试题

浙江省丽水市丽水外国语实验学校2020-2021学年高一下学期(直升创新班)第一次月考历史试题云南省昭通市水富市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题2021-2022学年高一历史链接教材精准变式练(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新(已下线)专题03三国两晋南北朝、隋唐时期-2022年初升高历史无忧衔接(统编版)

10 . 唐制,门下省设给事中四人,负责封型中书起草的诏敕,不要则封还或“涂归”,对六部等所上奏报亦可正。“唐制”如此设置,主要是为了

| A.扩大宰相权力 | B.提高行政效率 |

| C.减少决策失误 | D.体现公平公正 |

您最近一年使用:0次

2021-06-19更新

|

264次组卷

|

3卷引用:陕西省渭南市韩城市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题