材料 熙宁二年(1069),王安石被任命为参知政事,全面主持变法。面对“太学有教导之官而未尝严其选”“夫课试之文章,非博诵强学穷日之力则不能。及其能工也,大则不足以用天下国家,小则不足以为天下国家之用”等状,熙宁四年十月,改组太学,按照学生的文化程度,将学生分为外舍、内舍和上舍三等,分舍进行教学。学生升舍,必须经过严格的月考、岁考,成绩优良者升舍。升入上舍的学生,学习两年后举行毕业考试,成绩优异者,就可直接授官,免去乡试、省试。此外,太学选聘全国名师,日渐成为全国最高学府。

——摘编自吕文奎《试论王安石的教育改革思想》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石在太学实行教育改革的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析王安石在太学实行教育改革的积极作用。

材料 明治以前,受朱子学影响,日本思想界多批判王安石及其新法。明治时期,日本对王安石的关注提升。有人认为,当时日本国势与赵家相类,外患不在辽夏之下。后来,随着国家主义思潮膨胀,思想界对王安石的评价发生根本变化,赞扬其辅佐神宗,务在富国强兵。有人将宋神宗比拟为振兴王权、宣扬国威的路易十四,将王安石比作法国重商主义的典范范柯尔贝尔。更有留学西欧的学者引王安石为知己,认为其经济政策一改中国传统的退守主义,变为扩展财源的积极主义;取市易、青苗、均输等干涉主义手段,使国家握有利权;义取之以道,兴实利与人民,令国民不被其害。破空前古,正与当时泰西经济观念相同。

——摘编自张呈忠《日本近代化进程中的王安石变法研究》等

(1)据材料概括说明明治时期日本思想家对王安石变法的认识。

(2)据材料并结合所学知识,说明以上认识产生的原因。

材料一 秦国地广人稀,荒地比较多,商鞅把奖励开垦荒地作为发展农业生产的重点。法令规定:“勠力本业,耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。”还规定商人必须向官府登记各种奴隶的名字和数目,以便官府摊派徭役;提高市上酒肉的税额,要让税额比成本高十倍;加重关卡和市场上的商品税,不准私自贩卖粮食。

——摘编自杨宽《战国史》

材料二 熙宁二年九月,北宋政府推出青苗法。各地方政府于每年正月和五月两次贷钱谷给农村主户,按户等高低规定借贷数目。半年为限,取息二分,远低于民间借贷利息。十一月,推出农田水利法。规定各地兴修水利工程,其工料由当地居民照户等高下分派。凡单靠民力不能兴修的,不足部分可向政府贷款,取息一分;一州一县不能胜任的,可联合若干州县共同负责。五年三月,又推出市易法。由政府拨出资金100万贯,在开封设“市易务”,平价收购不易脱售的货物,到市场缺货时再卖出去。商贩向市易务交纳抵押品,即可成批赊购政府仓库里的某种货物到各处销售,半年出息一分。后来推广到其他地方。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅变法中经济政策的特点并分析其意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明商鞅变法与王安石变法的经济措施的异同。

材料 嘉祐三年(1058年),王安石提出了一整套培养公职人员的办法,努力奠定变法的思想基础与组织基础。首先,他针对学校教育空疏腐败的现实,提出以“尚实用”为原则来培养人才,其教育内容具体来说则包括德性的养成及处理具体政务能力的培养。其目的显然是培养政治精英或国家治理者。王安石建议,在进士考试中,取消诗赋、贴经和墨义,改为经义和策论。在人才的任用上,他再次强调了德才兼备的传统观点,认为应以个人德才的高低为依据,在社会有序分工的基础上实现国家的公共治理功能。他积极推行高薪养廉的制度以遏制腐败。他还提出利用礼法相结合的手段来进行保障。两者结合既是减少改革阻力的“托古改制”,同时也是为了通过礼、 乐、刑、政的使用保证国家治理结构有序运行的创新尝试。

——摘编自宋丙涛、张庭《历史教训与当代启示:王安石变法的公共经济学分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石公职人员培养思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王安石公职人员培养思想。

材料 宋王朝建国后,面对唐末五代分裂割据战争造成的惨相,发展生产,休养生息刻不容缓。建隆三年(962)十一月,宋太祖重申唐朝考课令中户口增损的课绩标准,对州县官“抚育有方、户口增益者”,按增加比例进行奖励。而“抚养乖方、户口减损者”,则按减损比例予以处罚。当年还规定:县令、县尉在任内能保持所部“无贼寇”者,即书“上考”,如果出现“劫贼、杀人贼”,县令、县尉必须在规定时间内捉获,限内捉获者赏之,限内不获者罚俸。县尉三次受罚,县令四次受罚,皆“殿一选”,三度被殿选者,勒令停官。太宗朝,诏令诸道转运使分三等考核所属知州、通判、监临物务京朝官。三等的标准为:治状优异,大有殊绩者为上;恪居官次,职务粗治者为中;临事简慢,所莅无状者为下。

——摘编自杨方旭《宋代官员考核内容与方法研究》

(1)根据材料,概括宋初官员考课制度的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋初考课制度的作用。

——摘编自柴荣《透视宋代的土地兼并问题》

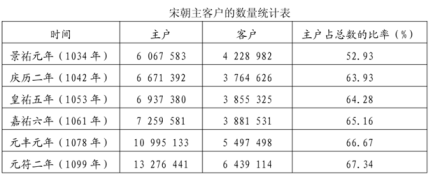

(1)提取宋代户籍变化的信息,并说明理由。

(2)结合材料反映的经济总体特征,说明王安石变法对此有何影响。

材料 王安石成名很早,且生性自负。他一贯认为,研究经术的目的在于经世致用,主张用“先王之道”来打破当时迷信“祖宗家法”的风气,推行广泛的社会政治改革,实现富国强兵。在他主持的各项改革中,最能体现“法先王"理想的,当属以“经术选士”为主旨的学校科举改革。熙宁六年朝廷设置经义局。由王安石务丰训释读书周礼》三经新义。《三经新义》修成进御由国子监雕印颁行,作为官方教材这既是新儒学发展的自然产物,也是配合变法的政治产物。王安石的“新学”以《孟子》为宗,又以老、庄、扬雄各家参验,而归于高明自得之学。继而施用于礼乐刑政,可谓体用兼赅,本末毕具,既是义理之学的继承和发展,又是义理之学向心性之学、性理之学转主进的重要一环。

——摘编自卜宪群《中国通史》

完成下列要求:

(1)据材料,概括王安石“新学”兴起的原因及其学说特点。

(2)据材料和所学知识,指出王安石“经术选士”的具体措施,荆公新学”在新儒学发展史上有何重要地位?

材料 庆历初期,国家面临空前的内外压力,各类社会矛盾愈益突出。范仲淹、富弼、欧阳修等人抨击积弊,力倡新政。范仲淹进《答手诏条陈十事》,指出“穷则变,变则通,通则久”,提出“端本澄源”的原则,这一奏章成为“庆历新政”的纲领性文件。富弼上章《乞编类三朝故典》,强调“法制既立,然后万事有经而治道可必也"。批评时政的士大夫力主复振祖宗之法。祖宗之法是新政派复振纲纪的楷模,也是他们主观上保护自己的屏障。

改革措施针对既得利益集团,如明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田等五条建议,在推行过程中遇到很大困难。新政的倡行者们,在变革启动阶段,谨慎小心。范仲淹,富弼、韩琦等人入朝之初,主要精力用于对付西北边患。仁宗朝,朝政宽松,却又暴露出国家行政施为滞缓的问题,庆历改革未能成功。庆历之后,社会上仍然涌动着变革的思潮。

——摘编自任逸飞《宋仁宗的庆历新政,败给了谁》

(1)根据材料并结合所学知识,指出庆历年间北宋所面临的内外压力。

(2)根据材料并结合所学知识,分析庆历新政失败的原因。

材料 面对北宋的内外窘境,王安石敏锐地观察到财政困局与社会危机的根源所在,认识到北宋原有的财政体制无法提供足够的公共产品。王安石变法首先主张裁兵,实行“裁兵法”……变法期间对州县等行政机构也进行了合并和裁剪。王安石变法的另一主张是对社会财富的重新分配,一方面裁减官绅豪强大地主和豪商富贾们所享已久的特权,限制他们非法积累财富的“自由”;另一方面,将财政支出用于有利于“减贫济贫”小微民营经济增长的基础设施建设,造福百姓生计、推动经济的可持续发展。当然,王安石深知,北宋的社会危机关键在官僚队伍,根源在思想认识。因此变法的关键是国家官僚队伍的建设,而变法的基础则是国家公务员队伍的培训与教育。

——摘编自宋丙涛、张庭《历史教训与当代启示:王安石变法的公共经济学分析》

(1)据材料并结合所学知识,各举两例说明王安石变法是如何重新分配社会财富和加强官僚队伍建设的。

(2)据材料并结合所学知识,概括王安石变法措施的特点并分析其失败的主要原因。

材料 王安石颁布的法令中,市易法是其中重要的一条。它是对城市商品零售的国家垄断,政府在各地设立市易司,由政府拨出本钱,负责平价购买“滞销商品”,到市场缺货时出售,商品价格由市易司划定。变法实施之后,(熙宁十年)市易司获得的收入就相当于全年夏秋两税总收入的三成。市易法“尽收天下之货”,让政府成了最大的商店、银行和物流中心,它的经营范围越来越广,连水果、芝麻都被垄断起来,城市商业秩序被彻底破坏。宋代学者郑侠记载道,自从实行了市易法之后,商人们都不肯到汴梁来做生意,大家绕开都城而行,因为只要一进城门,货物就可能被全数押送到市易司。后来,这些情况被反映到宋神宗那里,连皇帝本人也觉得太过分,问王安石能不能把这一条罢废了。王安石则认为:制定法律的关键是,是否有害于人民,不应该因为它的琐碎就罢废了。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

(1)根据材料并结合所学知识,指出市易法的主要特征,分析这一法令出台的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价市易法的得失。