| A.一些官制呈现从权利边缘上升到核心的趋势,是皇权加强的表现 |

| B.相权被架空,皇权与相权的矛盾得到解决 |

| C.相权一定程度上形成对皇权的制约 |

| D.唐宋时期君主专制走向顶峰 |

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是适于时代,追于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

材料二 “只因宋初太祖太宗不识大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,…….但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,反对的也只晓得唐制不如此而已,并未能通览大局,来为有宋一代定制创法。”

-----以上均摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。”

-----黄仁字《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么

(2)依据材料二,分析宋朝在政治体制上未能有“大变动”的原因有哪些?

(3)据明清相关史实说明材料三中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(4)综合上述史实概括中国古代政治制度的发展趋势。

| A.国家权力重心逐渐由内朝转向外朝 | B.军国大事决策权的民主化趋势加强 |

| C.通过调整相权结构以有效制约皇权 | D.分割相权以加强皇权成为发展趋势 |

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦武王二年(公元前309年)始置左右丞相,佐助君主处理国家军政要务。嬴政统一全国后,设置“三公”。其中御史大夫职位相对低而权限重,太尉一职虚有其位而无实人。

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也

——《贞观政要》引唐太宗语

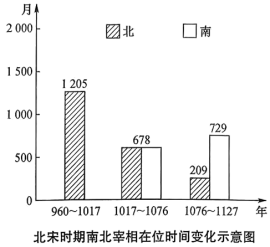

材料三:传统相权的衰落,宋代是关键。据司马光说:“淳化中……太宗患中书权太重,且事众,宰相不能悉领理。向敏中时为谏官,上言请分中书吏房置审官院,刑房置审刑院。”

材料四:自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。

——黄佐《南雍志》明太祖语

请回答:

(1)据材料一反映的制度是什么?御史大夫的设置反映了什么矛盾?

(2)据材料二,唐太宗对丞相的态度是怎样的?为此设置了怎样的政治制度?有何作用?

(3)材料三中说“传统相权的衰落,宋代是关键”,宋代是怎样分割相权的?什么时候废除了丞相?

(4)综合上述材料,说明封建专制主义中央集权制度发展的基本趋势。

| A.揭示出古代解决君相矛盾的必然走向 | B.与北宋区域经济的发展相适应 |

| C.反映出北宋君主专制较唐代有所强化 | D.标志着古代官僚政治走向成熟 |

材料一:科举制的兴起有其内部与外部的深层逻辑。就内部而言,它是人类人才选拔活动内在发展规律驱动的必然结果,即由“推(选)举——推(选)举并考察——规范化考试”的不断追求科学、公平与效率的历史选择……到隋朝再次一统天下时,在经济上,一方面实行均田制和租调制来减轻农民的生产压力,另一方面又采取“大索貌阅”和“输籍定样”等清查户口的措施,来增加政府财政收入。由此,经济基础的变化与发展,为供养大批脱离生产的官僚队伍提供了物质可能。而为进一步巩固中央集权,吸纳寒族俊才进入统治集团,彻底改变领主经济统治时代世家大族垄断仕官途径的时机已经成熟,符合地主经济发展的选官制度——科举制,应时而生。因此,可以说,科举制是“在士族门阀庄园经济衰落、庶族地主经济发展的历史背景下,适应加强中央集权的政治需要而产生的”。

——摘编自李木洲《科举制兴起的深层逻辑》

材料二:为了鼓励学子参加科举考试,逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制,因此,国家取士的范围更加扩大。自隋至清,各代进士录取总数,以宋为最,达36131人,加上诸科等总数达11万多人。宋代统治者为了防范考试作弊,在考试管理上采取了许多较为严格的举措,主要有:避亲嫌、弥封、誊录、锁院等。宋初科举,沿袭了两级考试制度,但在宋太祖开宝六年以后,科举取士变为解试、省试殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革,废除了进士科以外的其他科目。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。宋代,为鼓励读书人,彰显读书的种种好处,只要科举考试及第就可以任官。宋太祖时,官位高低与考试等次还没有直接联系,但这种状况至太宗时发生了很大变化,即特别重视高第。

——摘编自周宝砚《宋代科举考试制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐科举制兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝科举制的特点。

材料一 唐初,中书省、门下省、尚书省长官共议朝政,均为宰相。李世民即位前任尚书令,为避讳,就以仆射为尚书省长官。唐代皇帝认为宰相品位尊崇,不应轻易授人,常以他官居宰相职并假借他官之称。例如魏征以秘书监身份参与朝政,称“参知政事”,也是宰相之职……太宗还以李洵为太子詹事(东宫百官之长),特加“同中书门下三品”之衔号,使其与侍中、中书令共同参与宰相职事。从此就有了“平章事”与“同三品”的衔号。无论品位多高,不加此衔,就不能行使宰相职权。只有三公三师及中书令例外……安史之乱后,宰相名号又发生了变化,因中书令和门下侍中升为正二品,所以就废除了“同中书门下三品”的宰相名衔。唐后期宰相的名号基本上就是“同平章事”。

——摘编自刘珲春《中华文明史话·宰相史话》

材料二 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所存在的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)依据材料一、概括唐代宰相制度变革呈现的主要特点。(2)依据材料二并结合所学知识,简述宋代政治制度上“相互制衡”的表现;并对其进行评价。

材料一 可以说宋代“事为之防,曲为之制”的制度创新,在一定意义上突破了儒家人性善的藩篱,跳出了所谓“涂之人可以为免舜”的窠臼,以防止人性缺失作为制度设计的出发点,这在中国传统政治文化上不能不说是一个具有现代政治文明气息的重大突破。

——林建华《从制度新的角度看宋代的君臣关系》

材料二 “在许多方面,宋朝在中国都是个最令人激动的时代,它统辖着一个前所未见的发展、创新和文化繁荣期。从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时代,宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代”。

——美国学者墨菲《亚洲史》

(1)据材料一并结合所学指出宋初政治制度哪一特点能体现出“现代政治文明气息”?并据此列举宋初地方管理的措施。

(2)据材料二并结合所学,从商品经济发展、社会变化和科技进步角度概括指出“宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代”。

| A.设置转运使 | B.设置枢密使 | C.强化“四监司” | D.设置安抚司 |

| A.进奏院与枢密院相互制约 | B.枢密院掌控文书编辑权 |

| C.枢密院可以确保奏令准确 | D.专制集权统治得到强化 |