材料一 季康子问政于孔子,孔子对曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”……季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

——《论语·颜渊》

材料二

(1)根据材料一,归纳孔子对道德和政治关系的思想主张。结合所学知识,分析孔子的思想主张在春秋战国时期没有得到统治者重视的原因。

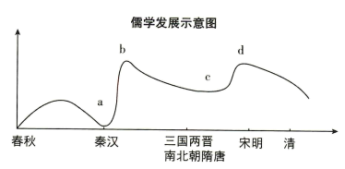

(2)思想的创新和政治的支持才使该思想成为主流,按“思想家一统治者”的思路概述儒学在材料二示意图中“b”段和“d”段出现高峰的原因。

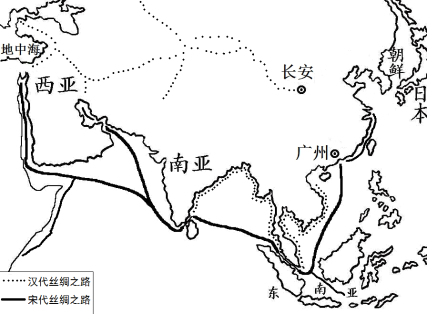

材料一 汉代与宋代丝绸之路示意图

材料二 两宋时期通航的海港至少有20来个,设有市舶机构的港口就有十多个。宋代与中国有贸易往来的国家和地区至少在60个以上,主要分布在东亚、东南亚、印度及孟加拉湾沿岸地区、红海周围及东非沿海地区。进口商品在北宋前期不超过50种,至南宋增至300余种,大致可分香料、宝货、药材、矿产、燃料、纺织品和动植物初级制品等几大类;输出商品以手工产品为主。太平兴国二年(977年)市舶收入(官府的进口税)为三十万缗,绍兴二十九年(1159年)为二百万缗。开创出一个中国主导国际贸易的时代,并基本上垄断了中国到印度的航运。

——摘编自《简明中国经济史》与金开诚《海上丝绸之路》

(1)比较汉代和宋代丝绸之路路线的不同并简析变化的原因。

(2)依据材料二,归纳两宋海外贸易繁荣的表现。

材料 张栻(1133年-1180年),字钦夫,又字乐斋,四川绵竹人。南宋理学家、哲学家、教育家,湖湘学派集大成者。魏晋以后,儒学式微,义利问题并未引起儒者的注意与重视,直到宋代,义利之辨陡然成为儒者注目之焦点。张栻明确提出:“无所为是无所图、无己私,故曰义;有所为是有所图、有己私,故曰利。……义之所以为义,善之所以为善,在于主体自觉地为义、自觉地为善,且不带有任何目的性和功利性。”他依据义利之辨对历史进行了评价和定性,认为夏商西周三代是以义治国,五霸是以利害国。对于历史上的人物,张栻亦按照义利之辨的尺度进行品评,他对历史人物评价最高的是诸葛亮,称其“扶皇极,正人心,挽回先王仁义之风,垂之万世,与日月同其光明可也”。张栻不惜笔墨评价历史及历史人物,倾注的却是对当局的希望,对现实的关切。张栻屡屡规劝君王不要徇私妄为,牟取私利,而是要胸怀国家,高瞻远瞩,以仁义治国。收复中原,匡复宋室,中兴国家,是张栻义利之辨的目的和宗旨。

——摘编自王丽梅《张栻义利观钩沉》

(1)根据材料,概括张栻义利观的内容。

(2)根据材料结合所学知识,分析张栻义利观产生的背景及其意义。

| A.婚姻实现自由 | B.门第观念淡化 | C.宗法影响消 | D.社会身份平等 |

材料一 唐和宋在文化的性质上有显著的差异,唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始,其间包含了唐末至五代一段过渡期。中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际:第一,政治上的变化。唐宋政治上的变化主要是贵族政治的式微和君主独裁的出现。第二,经济上的变化。由于唐宋处在实物经济结束和货币经济开始交替之际,其间货币的形式和名称自然发生变化。第三,学术和文学的变化。宋词等文学形式,不再以包含典故的古语为主而变为以俗语自由地表现。文学曾经属于贵族,从此变成为庶民之物。

——摘编自[日]内藤湖南《概括的唐宋时代观》

材料二 唐宋时期,并非所有一切领域都发生了所谓“变”……实际上,唐宋之际有三个根本性的领域是延续和深化的:第一,从社会经济史领域着眼,在宗法一体化社会结构下,以租佃制为主的农业社会是延续和发展的,农民日出而作、日落而息的耕作方式、吃喝穿住等家庭日常生活,变化无多。第二,在政治体制方面,皇权至上的专制主义中央集权及其等级授职制总体上是走向深化的;政治系统内虽因科举大盛而产生了社会流动,但就官僚队伍的整体构成而言,由荫补入官者(官僚世袭)依然占据了整个官僚队伍的大多数,唐宋两朝并无质的区别。第三,在思想文化社会领域,独尊儒术的状况也不曾在根本上发生改变。

——刁培俊《“唐宋社会变革”假说的反思与区域视野下的“历史中国”》

根据材料并结合所学,任选一观点予以阐释。

材料一:宋元时期,海上丝绸之路的地位迅速上升。泉州成为内连晋江,外接东南亚的重要港口,泉州在北宋朝廷设市舶司以来,“番货远物、异宝珍玩之所渊薮•••••••号为天下最。”“番商”出身的蒲寿庚长期掌管市舶司,其家族垄断泉州香料海外贸易近30年,“以善贾往来海上,致产巨万,家僮数千。”至元代时,泉州已成为“东方第一大港”,泉州街头出现“市井十洲人”“涨海声中万国商”的盛况。

——钟羡芳、徐文彬《中国“海上丝绸之路”遗址点的时空分布特征及形成机制》

材料二:明朝中叶,东亚海洋形势发生了巨变。以澳门为基地的葡萄牙船队几乎垄断了中国生丝与丝织品在日本的贸易。西班牙殖民者在1565年占据菲律宾后,开辟了自菲律宾马尼拉至墨西哥阿卡尔科的“大帆船贸易航线”,把墨西哥银元载运到马尼拉,换取中国商船载运到马尼拉的生丝和丝织品。海上丝绸之路至此已发生了新的变迁,在向西经东南亚到印度洋、非洲的基础上,增加了向东经马尼拉,越过太平洋到达美洲大陆,然后再经墨西哥湾、大西洋延伸到欧洲大陆的航线。此后荷兰等国的介入,进一步使海上丝绸之路逐渐从区域贸易航线发展为全球贸易航线。

——李金明《中国古代海上丝绸之路的发展与变迁》

(1)据材料一,概括宋元时期海上丝绸之路地位上升的表现,并结合所学知识,说明其原因。

(2)据材料二,概括指出明朝海上丝绸之路新的变迁,并结合所学知识,简析变迁的原因。

(3)综合上述材料,谈谈对海上丝路变迁的认识。

材料一 诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料二 宋代是新儒学完全建立并蓬勃发展的时期,宋代儒学家把佛教的心性义理之学与道教的“太极”思想糅入儒学,在此基础上,正式衍生出理学。到南宋后期,程朱理学被朝廷尊为官方学术,获得了在思想界的统治地位。

——据张帆《中国古代简史》等

(1)“诸家之学,并起争鸣”是指历史上哪一时期哪一思想活跃繁荣局面?这一时期儒法墨三家代表人物和各自核心主张是什么?(2)指出秦始皇和汉武帝将思想“归于统一”的主要举措,并说明其产生的不同影响。

(3)依材料指出宋代“新儒学”产生的思想基础,并概括程朱理学有哪些核心主张。.

材料一 中国先秦时期的人口数量因统计资料缺乏而难得其详;到汉代,最高达到6千万左右;魏晋南北朝时期因长期战乱而下降一半左右;唐代鼎盛时期,最高达到8千万左右;北宋末期(12世纪初),首次突破1亿大关。在古代,人口的增长和繁多,固然是自然条件优越的结果,主要的还是整体生产力、特别是粮食生产发展的结果。除了人口数量,还要看劳动者文化教育素质。宋代通过科举等各种考试(包括“特奏名”恩赐等)而获得功名的人共有11万左右,目前可考者有4万多人。而参加各级考试的人数要多出几百倍。农民的识字率和文化素质也因此大大提高。岳飞虽然出身佃农,却从小就有机会练习弓枪、读书识字,成年后表现出不同凡响的武将才能。从河北省石家庄市鹿泉区发现的处摩崖石刻来看,山区牧羊人也有能识字写字者。南方农村的文化教育水平高于北方。如福建路建州“耕且读者十家而五六”,邵武军“所至村落皆聚徒教授”。

——摘编自姜锡东《宋代生产力发展水平》

材料二 宋代农业生产力发展的局限性,从长时段对比来看,主要表现为:农业技术还属于古代经验型,这个时期农业技术的发展进步,是广大农民长期的生产实践、亲自体验、外在观察、经验积累的结果。农具小型化趋势,宋代中原内地的牛马牧养业明显萎缩倒退。特别是耕牛的短缺,导致黄河和长江流域都普遍存在畜力不足问题。畜力不足,就只能依靠人力。而人力不可能牵引、推动大型农具,人们只能竭力发展改进小型农具。黄河中下游农业生产力发展缓慢甚至局部萎缩,学者漆侠的论文已论述宋代生产力发展不平衡及其所导致的生产关系和社会形态的巨大差异,这里再补充如下:由于战乱和水灾等,原来处于领先地位的黄河中下游地区,在唐末五代宋金时期发展迟缓,开封市以南许多地区甚至长期荒芜。粮食生产供不应求、南粮北运问题,成为长期制约北方生存与发展的一大难题。

——摘编自姜锡东《宋代生产力发展水平》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代生产力提高的表现,并分析其原因。

(2)根据材料二,概括宋代农业生产力发展的局限性。

材料一 论中国古今社会之变,最要在宋朝。宋以前,大体可称为古代中国;宋以后,乃为近代中国。就宋代而言之,政治经济,社会人生,较之前代莫不有变。学术思想亦如艺术,亦均随时代而变。

——摘编自钱穆《理学与艺术》

材料二 钱穆在《中国文化史导论》中指出,中国文化问题,近年来,已不仅为中国人所热烈讨论之问题,亦且为全世界关心人类文化前途者所注意。然此问题,实为一级当深究之历史问题。中国文化,表现在中国以往全部历史过程中,除却历史,无从谈文化。我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相。中西文化各有体系,举大端而言,从物质生活起,如衣、食、住、行,到集体生活,如社会、政治组织,以及内心生活,如文学、艺术、宗教信仰、哲学思维,荦荦大者,屈指可数。然相互间则是息息相通,牵一发动全身,一部门变异,其他部门必变异。

——摘编自木南《钱穆以民族文化史观应对中西碰撞:读<中国文化史导论>》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举宋元时期中国文学方面的主要成就,简要分析宋元文学“较之前代莫不有变”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括钱穆先生对中国文化的认识,谈谈我们应该怎样正确对待中国传统文化。

材料一西汉时,江南地区还处于地广人稀、农业落后的状况。但到东汉时期,江南地区农业生产得到较快发展。水稻亩产量从西汉时期的四石升至东汉时期的约六石。据考古资料显示,湖南、江西等地出土了大量东汉时期的陶罐、陶仓等物品。江南郡县明显增多,垦田多辟,耕地面积扩大。广大农民辛勤耕作、农业劳动力资源增加、汉越民族交融和共同开发、相对较好的自然条件以及铁农具广泛使用,成为此时江南农业发展的主要因素。虽然东汉时期江南农业发展水平仍远低于北方,但还是为后来经济重心的逐步南移作了一定的准备。

——摘编自夏时华《东汉时期江南农业发展若干原因探述》

材料二北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。因东南地区民田十之八九种稻,水稻产量大幅度提高,从而使水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉江南农业发展的表现。(2)根据材料一、二,指出与东汉相比,宋代南方农业发展的不同之处,结合所学知识分析其原因。