| A.御史职能发生根本转变 | B.台谏对君权形成一定制约 |

| C.台谏合一趋势开始出现 | D.相权的膨胀威胁专制皇权 |

| A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 | B.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势 |

| C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 | D.监阁共理互相制约保证皇权独尊 |

材料一 近代以前的传统中国是一个自以为世界中心的封闭体系,其基于“天下共主”理念的中央王朝,都把自己凌驾于万邦之上,而把周边地区的国家和部族视为“藩属”或“夷狄”。这些藩属国必须按时向中央王朝“进贡”,得到本朝天子的“册封”后,才能取得合法统治地位。这样就形成了一种以中央王朝为中心,以四夷为外服,以“朝贡”为理想图式的“华夷秩序”。美籍历史学家徐中约认为“儒家意识的天下一统帝国,传统上不维持任何西方所理解的平等外交关系;也不承认有任何对外事务,只认为有藩务、夷务或商务”

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

材料二 近代以来,经过长期的中西文化冲突和融合,中国政府在被动应付中寻求主动,从探索性地建立“总理各国事务衙门”开始,又经过清末十年基于“外务部”的外交体制改革,“在很大程度上消除了传统体制的残迹,为民国外交体制奠定了基础”,终于形成了基本上符合国际外交通例的近代化的中国外交体制。国民政府外交部的成立,改变了中国的行政模式,完成了中国外交近代化的形式需求,但中国的分裂状态与国际地位并未发生实质性转变,致使这种近代化的转型还远远不能完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代外交“华夷秩序”观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国外交的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

①削弱地方,加强中央

②分散地方官吏权力,防止割据

③强化对地方官吏的控制

④对边疆地区的治理渐趋严密

| A.①②④ |

| B.②③④ |

| C.①②③④ |

| D.①③④ |

材料一 秦始皇创建了专制主义中央集权的政治制度,树立了绝对皇权,巩固了统一。秦王政的这些活动,把中国封建社会的历史推进到一个新阶段。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料二 当代史学家对君主专制中央集权国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,来架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环。从秦到清呈现出四次循环过程,每一次循环的结果,都使中枢机构原权力更加分散,皇权更加强化。

材料三 伏尔泰极力赞赏中国的政府组织结构:“人类肯定想象不比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才录用。……如果说曾经有过一个国家,在那里人民的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国。……人类智慧不能想出比中国政治还要优良的政治组织。

——《风俗论》

材料四 孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖的……中国政府只有在施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。

——《论法的精神》

(1)根据所学知识列举秦始皇创建专制主义中央集权的政治制度的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识概括中国古代统治者加强君主专制的主要措施。结合所学,指出西汉、宋、明、清中枢权力体系四次循环的具体内容。总结中国古代专制国家权力运行的趋势。

(3)从材料三四可以看到西方学者对中国的中央集权制度的评价大相径庭。你同意材料中的哪种观点,运用所学知识予以说明。(要求史论结合,言之有理)

材料一 《明史》是清代官修正史, 自顺治二年(1645年)开始编纂到乾隆四年(1739年)最后定稿,历时94年。《明史》中关于郑和七下西洋的时间整理如下

| 次数 | 出发时间 | 返回时间 |

| 第一次 | 永乐三年(1405) | 永乐五年(1407) |

| 第二次 | 永乐六年(1408) | 永乐九年(1411) |

| 第三次 | 永乐十年 (1412) | 永乐十三年(1415) |

| 第四次 | 永乐十四年(1416) | 永乐十七年(1419) |

| 第五次 | 永乐十九年(1421) | 永乐二十年(1422) |

| 第六次 | 永乐二十年(1422) | |

| 第七次 | 宣德五年(1430) |

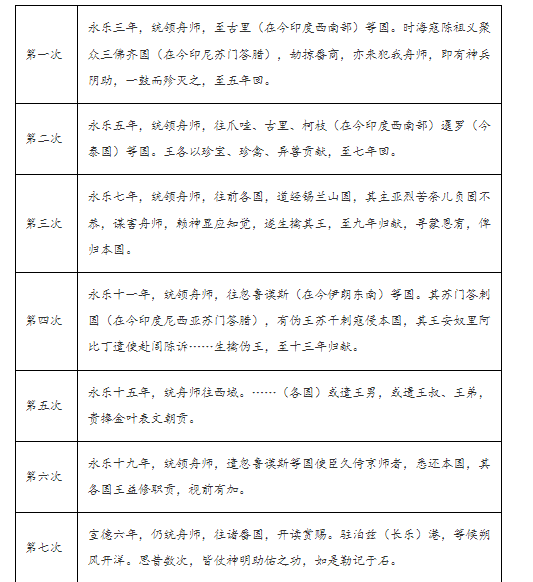

材料二 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

材料三 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志、账目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮打开中国大门。

—摘编自苏纪兰《郑和下西洋的回顾与思考》

材料四 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想, 而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存, 操之在人则亡”“海军实为富强之基”。

——摘编自杨文鹤《海洋与近代中国》

(1)关于郑和下西洋时间的不同记述,你认为材料一、二哪则可信度更高,为什么?

(2)试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

(3)根据材料三并结合所学知识, 简析明清时期基本海洋政策变化的原因。

(4)根据材料四,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识指出其背景。

| A.崇文抑武方针的需要 | B.共同制约,辅助决策 |

| C.强化君主专制的需要 | D.弱化对官僚机构控制 |

材料一 中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征。(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——余秋雨的演讲

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料三 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上的“荒诞奇迹”;已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;这年去世的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

(1)根据材料一及所学知识,概括中华文明“不主张远征”的主要原因。简要分析这种特征对中华文明带来的影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(3)根据材料三,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

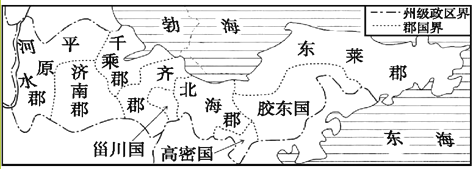

材料一

材料二

(1)材料一反映了西汉初年推行的什么制度?这一制度给西汉带来了怎样的政治问题?后来这一问题是如何解决的?

(2)结合材料二和所学知识,概括唐朝三省的各自职权。指出明朝中央行政机构发生的主要变化。

(3)材料一和材料二分别反映了中国古代专制主义中央集权体制下的哪两对基本矛盾?概括这两对矛盾在中国古代的各自发展趋势。

| A.适应了中央集权发展需要 | B.制约了地方官员活力 |

| C.推动了三司分权体制发展 | D.有利于提高行政效率 |