材料一 对于郑和下西洋,明人评价说:“自永乐改元,遣使四出,招谕海番,贡献迭至,奇货重宝,前代所希,充溢府库,贫民承令博买或多致富,而国用亦美裕矣。”远航所及,各“番王酋长相率拜迎,奉领而去。举国之人奔趋欣跃,不胜感戴。事竣,各具方物及异兽珍禽等件,遣使领赍,附随宝舟赴京朝贡”。当时东南亚各国商品交易除以物易物外,爪哇“行市交易用中国铜钱并布帛之类”,苏门答腊“国中一应买卖交易,皆以十六两为一斤(同中国古制)”。郑和还秉承“抚外夷以礼,导人以善”,“宣教化于海外诸番国,导以礼仪”的涉外原则,沿途传播中国的历法文化、衣冠礼仪等。

——摘编自王更红《从郑和下西洋话海上丝绸之路的崛起》

材料二 新中国成立初期,中国在积极发展同苏联等社会主义国家经济合作和贸易关系的同时,重视对西方国家和亚非国家的贸易,努力从中寻找突破口。东南亚国家的对外贸易在其国民收入中占的比重很大。美国的“禁运”政策打击了东南亚各国的输出,这使东南亚国家对“封锁”“禁运”日益感到不满。在东南亚地区首先突破“禁运”的是锡兰(今斯里兰卡)。中锡两国于1952年10月4日签订了关于中国售给锡兰8万吨大米的合同;同年12月签订了关于橡胶和大米的五年贸易协定。在亚非会议期间,中国代表团利用各种机会,通过各种渠道,广泛进行接触交流,开展友好活动。到1956年,中国已同印度、缅甸、锡兰等9个亚非国家签订了政府间的贸易协定。从1951年起,在中国对外贸易总额中,亚非国家所占的比重就已经超过西方国家。

——摘编自彭波、施诚《新中国是如何突破贸易封锁的?》

材料三 2015年3月28日,由国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出了“一带一路”的范围,不论是陆上还是海上丝绸之路,都离不开与东南亚国家的联系。党的十九大提出,我国经济正处在转变发展方式和转换增长动力的关键期,加之2018年中美贸易摩擦加剧,在此大背景下,中国要加快调整产业结构,扩大开放力度,拓展“一带一路”沿线国家出口市场,坚持走出去和引进来并重。东南亚国家现已成为我国“一带一路”倡议中最重要的贸易伙伴。

——摘编自李村璞、柏琳、赵娜《中国与东南亚国家贸易潜力及影响因素研究基于随机前沿引力模型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括郑和船队与东南亚国家交往的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期中国与东南亚国家发展贸易的原因及其影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述从中国与东南亚国家交往中所得到的启示。

材料一 《明史》是清代官修正史, 自顺治二年(1645年)开始编纂到乾隆四年(1739年)最后定稿,历时94年。《明史》中关于郑和七下西洋的时间整理如下

| 次数 | 出发时间 | 返回时间 |

| 第一次 | 永乐三年(1405) | 永乐五年(1407) |

| 第二次 | 永乐六年(1408) | 永乐九年(1411) |

| 第三次 | 永乐十年 (1412) | 永乐十三年(1415) |

| 第四次 | 永乐十四年(1416) | 永乐十七年(1419) |

| 第五次 | 永乐十九年(1421) | 永乐二十年(1422) |

| 第六次 | 永乐二十年(1422) | |

| 第七次 | 宣德五年(1430) |

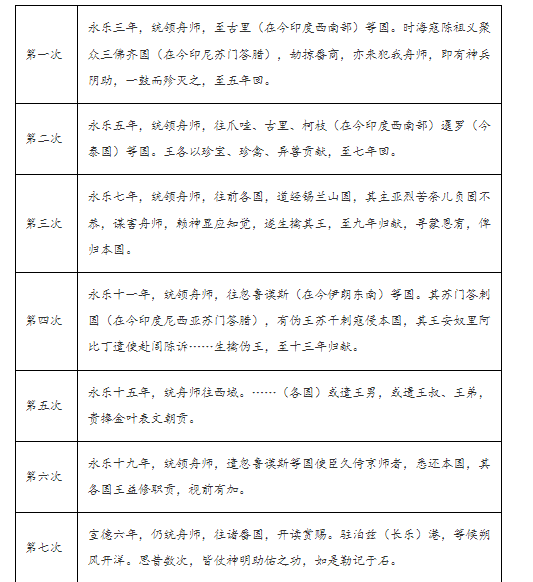

材料二 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

材料三 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志、账目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮打开中国大门。

—摘编自苏纪兰《郑和下西洋的回顾与思考》

材料四 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想, 而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存, 操之在人则亡”“海军实为富强之基”。

——摘编自杨文鹤《海洋与近代中国》

(1)关于郑和下西洋时间的不同记述,你认为材料一、二哪则可信度更高,为什么?

(2)试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

(3)根据材料三并结合所学知识, 简析明清时期基本海洋政策变化的原因。

(4)根据材料四,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识指出其背景。

材料一,希腊是西方文明的摇篮、奥林匹克的故乡、欧洲对外贸易的发源地,为人类社会的文明进步作出了重要贡献”,“在人类发展历程中,以古代中国和古代希腊为代表的东西方文明曾经彼此交融,相映生辉”。

——吴邦国:《在中希经贸合作论坛上的演讲》

材料二:中国古代的丞相经历了从一人之下,万人之上的“独相”阶段,到常常七八个宰相在一起议事的“群相”阶段,再到兼相——丞相没有了。这是我国古代中央集权制度历程中的一个典型特征,更是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——《读史札记》

材料三:万民法是“市民法”的对称。又称“各族人民的法”。罗马法中调整非罗马人之间相互关系的法律。在法的渊源上,主要采取裁判官告示或司法文件、法学家解答、皇帝敕令等形式。在内容上,更多的涉及财产关系和商业关系。体系较市民法更加完备,程序上较为简便灵活,更适用于维护罗马奴隶制和社会经济关系的要求,具有某种国际法和自然法的性质,现代国际法的语源就直接来自万民法,产生于公元前242年。

材料四:德国著名法学家耶林格说:“罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律。而第三次征服也许是其中最为平和,最为持久的征服。”

(1)根据材料一和所学知识,指出古代中国和古代希腊各创立的政治制度。并依据材料二结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明三代的表现。

(2)根据材料三及所学知识,简述罗马《万民法》产生的背景。

(3)根据材料四和所学知识,谈谈如何理解罗马法对后世的影响。

材料一 中国是茶的发源地,相传上古时代的神农氏首先发现茶叶的饮用价值。把茶作为一种文化现象而不仅仅作为一种生活需要,是从唐朝陆羽开始的。他的《茶经》影响至今,根据《茶经》的记载,茶起源于巴蜀之地,之后茶叶朝东南西北各方向传播。朝东,日本、高丽有不少僧人和使者来到大唐学习,并携带茶种回国种植;往西,作为商品沿着丝绸之路传到中亚和西亚;往南,到越南、缅甸、印度,大约始于9世纪开始饮用茶;至于北,则是五代和北宋时越过河套地区传到北方游牧民族区域。古代的中央政府利用茶来掌控和协调与少数民族的关系,因而就出现了“茶马互市”。古代的中国茶传播,由于航海技术还不甚发达,除秦汉时通过海上丝绸之路传播到邻国韩国、日本之外,主要还是陆地传播。来自中国的茶与世界各地的民俗民风融合,形成了多姿多彩的世界茶文化和饮茶习俗。

——摘编自余锋《从茶与咖啡的普及历程看中西方文化及传播差异》

材料二 历代商人,都明白一个基本的经营之道:要做一名成功的商人,就必须掌握整条产业链,而不仅是制造这一个环节。作为最早经营茶叶外贸生意的常家,直接把眼光投向了中国的产茶之地,他们最早开辟了南起福建武夷山等产茶之地,经江西景德镇、南昌、九江,湖北汉口、襄阳,河南南阳、洛阳,山西平遥、大同至张家口,再运往恰克图的绵延数千千米的“茶叶之路”。他们从南方贩茶叶,把制造、包装、加工、运输、批发、零售这整条产业链完全掌控在自己的手中,正是这条高效整合的产业链,造就了以晋商为代表的一代茶商的辉煌的成就。

——摘编自《晋商史料全览》等

材料三 1757年至1842年间,清政府规定西方航海国家只能在广州开展贸易活动,史称“一口通商”时期。广州成为18世纪重要的世界贸易中心之一,也是中国与世界接触的重要口岸。许多西方人通过广州了解这个神秘的东方国度——中国。于是在清代广州口岸,外销画应运而生。清代外销画题材丰富多样,从风景名胜、生活习俗,到家具陈设乃至各行各业的生产情况无不涉及。这些画作当年主要为了满足西方人了解中国的需要,内容大多围绕着广州贸易为中心而延伸到社会各个方面。如今,我们可以在这些画作中看到一个色彩明亮、商业繁荣、市井气息浓厚并且与西方交流紧密的广州。时至今日,外销画留存了18、19世纪中国社会的丰富图像,因此被研究者定义为“历史绘画”,具有一般艺术绘画无法比拟的历史研究价值。

——摘编自《18、19世纪广州十三行外销画的现代意义探讨》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶业发展的特点。

(2)根据材料二及所学知识,概括明朝后期农业发展的主要表现,并指出明朝后期以来以茶叶贸易为代表的海外贸易的发展给中国社会带来的重要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,解读清代广州外销画畅销的原因。

材料一 近代以前的传统中国是一个自以为世界中心的封闭体系,其基于“天下共主”理念的中央王朝,都把自己凌驾于万邦之上,而把周边地区的国家和部族视为“藩属”或“夷狄”。这些藩属国必须按时向中央王朝“进贡”,得到本朝天子的“册封”后,才能取得合法统治地位。这样就形成了一种以中央王朝为中心,以四夷为外服,以“朝贡”为理想图式的“华夷秩序”。美籍历史学家徐中约认为“儒家意识的天下一统帝国,传统上不维持任何西方所理解的平等外交关系;也不承认有任何对外事务,只认为有藩务、夷务或商务”

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

材料二 近代以来,经过长期的中西文化冲突和融合,中国政府在被动应付中寻求主动,从探索性地建立“总理各国事务衙门”开始,又经过清末十年基于“外务部”的外交体制改革,“在很大程度上消除了传统体制的残迹,为民国外交体制奠定了基础”,终于形成了基本上符合国际外交通例的近代化的中国外交体制。国民政府外交部的成立,改变了中国的行政模式,完成了中国外交近代化的形式需求,但中国的分裂状态与国际地位并未发生实质性转变,致使这种近代化的转型还远远不能完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代外交“华夷秩序”观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国外交的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

材料一 中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征。(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——余秋雨的演讲

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料三 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上的“荒诞奇迹”;已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;这年去世的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

(1)根据材料一及所学知识,概括中华文明“不主张远征”的主要原因。简要分析这种特征对中华文明带来的影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(3)根据材料三,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

材料一 史载,汉武帝为了追求西方的良马,使者往来西域络绎不绝。他在获取西域宝马之后,曾经兴致勃勃地作《天马歌》,欢呼这一盛事。“天马”远来的汉武帝时代,正是当政者积极开拓中西交通、取得空前成功的历史时期。“天马”实际上已经成为象征这一时代中西交通取得历史性进步的一种文化符号。

——摘编自王子今(新编中国史·秦汉史》

材料二 在长安,西域进贡的珍稀野驼、风脚驼被圈养在皇家苑囿中;皇家禁军之飞龙驼偶尔担负漕路粮米的运载任务;使者骑乘白骆驼或者明驼驰赴京师来报军情;公主出嫁和下葬的队伍中有骆驼负重而行;皇家子弟狩猎也带着骆驼出行;胡商牵引着骆驼满载西域珍宝进入西市,而骆驼本身也可能是此行的交易物品。

——摘编自杜远东《唐代骆驼研究》

材料三 随着国力的逐渐恢复,以明朝为核心的新的朝贡体系也逐步建立起来。麒麟在中国只是一种活在传说里的动物,一直被视为祥瑞的象征。永乐十二年“榜葛剌国王赛弗丁遣使奉表,献麒麒,并贡马及方物”,举国欢腾,被认为是祥瑞之兆。此后,海外诸国对华输出的动物随之增多。过于频繁的动物交流,也使明朝喂养所需的人力、物力不断加大。

——摘编自赵凯莉《明朝时期海外诸国对华输出动物考论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析“天马”“骆驼”成为汉唐时代文化符号的共同原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评价明朝时期以“麒麟”为代表的异域动物传入中国的现象。

材料一 洪武元年明太祖召孔子后人孔克坚(任元朝国子祭酒)觐见,克坚称疾不往。明太祖敕谕:“朕率中土之士,奉天逐胡,以安中夏,以复先王之旧。虽起自布衣,实承古先帝王之统……天命所在,人孰违之?闻尔抱风疾,果然否?若无疾而称疾,则不可。谕至思之。”孔克坚急忙觐见。明太祖说:“尔年几何?”孔克坚说:“臣年五十有三。”明太祖说:“尔年虽未耄,而疾婴之,今不烦尔官,但尔家先圣之后,为子孙者不可以不务学。朕观尔子资质温厚,必能承家,尔更加诲谕,俾知进学,以振扬尔祖之道,则有光于儒教。”过了几天,又召见孔克坚说:“尔祖明先王之道,立教经世,万世之下,君君、臣臣、父父、子子,实有赖焉。故尔孔氏高出常人。常人且知求圣贤之学,况孔氏子孙乎?尔宜勉尔族人,各务进学。”又说:“朕不授孔克坚以官者,以其先圣之后,特优礼之,故养之以禄而不从之以事也。”

——整理自《明太祖实录·卷三十一》(当时史官记录)

材料二 洪武元年十一月十四日臣孔克坚,谨身殿内对百官,面奉圣旨:“老秀才近前来,你多少年纪也?”对曰:“臣五十三岁也。”上曰:“我看你是有福快活的人,不委付你勾当。你常常写书与你的孩儿,我看资质也温厚,是成家的人。你祖宗留下三纲五常垂宪万世的好法度。你家里不读书,是不守你祖宗法度,如何中?你老也常写书教训者,休怠惰了。于我朝代里,你家里再出一个好人呵不好?” 二十日于谨身殿西头廊房下奏上位:曲阜进表的,回去。臣将主上十四日戒谕的圣旨,备细写将去了。上喜曰:“道与他,少吃酒,多读书者。”前衍圣公国子祭酒克坚记。

——孔克坚所记录撰写的石碑原文(今存孔府)

请回答:

(1)根据以上材料并结合所学知识,分析明太祖宣召孔克坚觐见的原因。

(2)请从两份记录中提取可信内容,简述上述召见的概况,并指出这两份记录的不同之处。

材料一、张骞通西域后,设校尉管理屯田,“有副校尉,秩比两千石,丞一人,司马、侯千人各二人”。唐朝统一西域之后,在此驻扎重兵,任命各级官吏,推行内地的均田制、租庸调制及府兵制,并在天山南麓大兴屯田,使中原地区先进的农业生产技术进一步推广到西域。以此为根基,不断对中亚施加影响。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉、唐加强对西域管理的主要措施,并说明这些措施的积极作用。

材料二、葡萄牙人用武力占领马六甲是对当时的朝贡体系——以中国为主导的东亚秩序体系的直接威胁。明武宗本应帮助马六甲苏丹反击葡萄牙人,但当时的明朝已经没有了积极进取的精神,坐视马六甲这一交通枢纽落入他手。葡萄牙很快建立起以马六甲为支点的联系欧亚大陆两端的里斯本——果阿——马六甲——中国的贸易航线。1553年,葡萄牙人登上了澳门的海岸,开始建立教堂和商站。

——摘编自威尔士(英)《大国的崛起》

(2)结合材料和所学知识,分析明中叶以来中国的对外关系发生了怎样的变化?材料中“明朝已经没有了积极进取的精神”的原因有哪些?