材料 清军入关前,有专门处理蒙古事务的“蒙古衙门”。后更名为理藩院,就是处理藩部(包括边疆民族和周边部分国家)问题的政府部门。18世纪末至19世纪初,清廷修订《理藩院则例》,适用于边疆各个民族和地区。《理藩院则例》源于《蒙古律例》,而《蒙古律例》又是清朝先后颁行于蒙古的《盛京定例》《蒙古律书》《蒙古例》等法令的最后修订本。乾隆六年(1741),《蒙古律例》告成。尔后,又多次增补修订,至乾隆五十四年律例条文已有209条。嘉庆十六年(1811),清廷在理藩院设立“则例纂修馆”,在增补刊 印《蒙古律例》的同时制定《理藩院则例》。《理藩院则例》的编修,虽然是在《蒙古律例》的基础上增补的,但大部分内容是根据边疆各个民族和各个地区的情况而编修的。《理藩院则例》的制定是清朝在边疆地区的正式立法,用国家颁布的法律来约束各个民族地区,达到国家法制的统一。

——摘编自郭成康《康乾盛世历史报告》

(1)根据材料,指出从《蒙古律例》到《理藩院则例》的主要变化。(2)根据材料并结合所学知识,分析《理藩院则例》的积极影响。

材料一:清代中国在进入18世纪以后,随着版图的扩大和经济的发展,人口也急速增长,并伴随全国范围的大规模人口流动。陕西、甘肃两省地处黄土高原的中、西部,地理上较其他省份距新疆更近,甘肃省更是与新疆毗邻。在清代,甘肃一省的管辖范围远超过今天的行政区划,还包括了今天的宁夏回族自治区及青海省的东部。为了镇守西陲,保持在当地的军事防御力量,有多达两万名满蒙八旗兵及锡伯、索伦、察哈尔、厄鲁特四营兵,分别从东北、张家口、西安、宁夏等地奉调移驻。有组织的移民出关以甘肃省无业贫民为对象,经过招募,在官府组织及资助下分批前往新疆,安置于事先勘查好的屯区。乾隆中叶以后内地人口向新疆迁移形成了大势,这样说是因为上述各类形式的人口移动中都能看到陕甘回民的身影。如回民李应福,乾隆五十年(1785年)时他以73岁的高岭仍在新疆叶尔羌经营店铺。清廷采取的这一系列措施,促进了多种形式的人口迁移,以北疆地区为中心,出现了内地移民大量聚居的现象。

——摘编自华立《清代陕甘地区回民向新疆的迁徙流动—以乾隆时期的事例为中心》

材料二:英国拥有2万居民以上的城市,人口的实际增加数在1821~1831年间是110万人,1831~1841年间为127万人,1841~1851年间不下180万人。1750年以前,英国西部、西北地区人口稀少,比如兰开夏郡每平方英里只有156人。到了1851年,有几个主要区域平均人口密度都超过每平方英里800人,如伦敦、东兰开郡和西约克郡之间的工业区、西米德兰地区特别是伯明翰的工业区等。英国的总人口从1801~1831年中,每十年以将近16%的比率增长,而同一时期大城市的人口增长得更为迅速。

——摘编自庄解忧《英国工业革命时期城市的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清乾隆中期陕甘人口向新疆迁移的主要形式及其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪中期至19世纪中期英国人口发生的变化,并分析引发人口变化的因素。

| A | 盟旗制度 | 金瓶掣签 | 改土归流 | 奴儿干都司 |

| B | 乌里雅苏台将军 | 驻藏大臣 | 西宁办事大臣 | 伊犁将军 |

| C | 单于都护府 | 会盟 | 行都指挥使司 | 护乌桓校尉 |

| D | “九边”军镇 | 宣政院 | 北庭都元帅府 | 渤海郡王 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料一 西夏文是西夏立国前仿照汉字创制的,与汉字一样,属表意性质的方块字,形体方整,结构复杂,笔画较多,其文字构成受到汉字“六书”影响,有规律可循。《宋史》记载西夏文“字形体方整类八分,而画颇重复”。西夏文创制后,便“译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。《番汉合时掌中珠》是一部精心编纂的党项人和汉人互相学习对方语言文字的工具书,也是最早的双语双解四项词典。全面反映西夏法律、社会的西夏王朝法典《天盛改旧新定律令》既取法中原王朝法典之长,又依据西夏实际有所创新,形成了自己的特点,为中华法系的传承和发展作出了显著贡献。

——摘编自史金波《西夏文中的中华文明》

材料二 1728年,雍正帝发动了一场推广“官话”(以北京话为基础的北方官话)的运动,这场运动以福建、广东为中心,涉及到全国“凡有乡音之省”,要求“凡官员有莅民之责,其言语必使人人共晓,然后可以通达民情,熟悉地方事宜,办理无误”,“如八年之外,不能官话者,举人贡生监童俱暂停其考试,遵照在案。”此后,福建、广州一带先后建立起了很多专门学习官话的书院——“正音书院”。

——摘编自邓洪波《清代的推广官话运动考析》

(1)根据材料一、概括西夏文的特点及其在文化传承发展中发挥的作用。(2)根据材料二、分析雍正帝推广“官话”的目的。

(3)根据材料一、二并结合知识,谈谈你对当今社会推广普及国家通用语言文字的认识。

| A.朝廷派官员到土司府任职辅佐土司 | B.土司任命须经过中央政府册封 |

| C.给予当地民众推选土司首领的权力 | D.由中央政府任命流官直接管理 |

| A.历史记载带有主观意图 | B.史料无法反映历史真相 |

| C.两则记载没有史料价值 | D.清朝同意英国贸易需求 |

| A.奏折最早出现在乾隆年间 | B.奏折制度有利于制衡皇权 |

| C.奏折具有机密高效的特点 | D.奏折需要经内阁中转呈送 |

材料一 中国古代史上, 出现了几个被人津津乐道的“治世”“盛世”时期,如汉“文景之治”、唐“贞观之治”、清“康乾盛世”等等。三个典型的“治世”“盛世”时期,统治者都能从前代汲取教训,居安思危,关注民生,克勤克俭,以德义感化百姓;在治理上为官择人,注重吏治,改革法制,减轻刑律,缓和矛盾,取信于民,从而有助于良好社会环境的形成;在“治世”“盛世”的初期,生产都不是高度的发展,统治阶级实行了一系列有利于发展生产的措施,为经济的恢复和发展创造了一定的条件。如解放奴婢,驱民归农,奖励垦荒,兴修水利,轻徭薄赋,不夺农时,发展生产,繁荣经济。

——摘编自裘斌 《中国古代 “治世”与“盛世” 成因探析》

材料二 康乾时期, 国家取得了巨大的发展,然而在盛世“光环”之下,我们应该看到康乾盛世的另一面。权力不受监督,就容易滋生贪腐。和珅、王皇望都是这一时期巨贪的代表。经济发展区域不均衡,人口资源环境危机显现,粮食供应问题越来越严重。1796 年至1804年,川楚陕甘豫五省白莲教起义,清政府花费了!亿2000万两白银才将其平定下去。随着闲关镇国思想和重农抑商政策越来越深化,中国经济增长的动力越来越枯竭,而同期的英国工业革命正轰轰烈、如火如荼地进行。此消彼长,清王朝在国际上的竞争力不可避免地减弱了。

——摘编自唐博 《深度探秘:康乾盛世的AB面》

(1)根据材料- -并结合所学知识,概括中国古代“治世”“ 盛世"出现的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“康乾盛世”背后隐藏着何种危机。

材料一

(1)观察上图,概括春秋战国时期民族关系的变化。

材料二

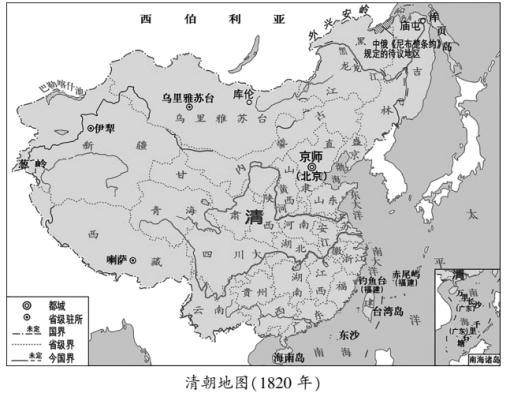

(2)观察地图并结合所学,清朝是通过何种方式解决民族问题,并列举两个史实加以说明。

材料三

(3)概述新中国成立以来民族区域自治制度的发展。