材料 清初因明制,属平西、定南诸藩镇抚之。至雍正初,而有改土归流之议。四年春,以鄂尔泰巡抚云南兼总督事,奏言:“云贵之患,无如苗蛮。欲安民必先制夷,欲制夷必改土归流。臣思前明流土之分,原因烟瘴新疆,未习风土,故因地制宜,使之乡导弹压。今历数百载,相沿以夷治夷,遵至以盗治盗,苗、倮无追赃抵命之,土司无革职削地之罚,直至事大上闻,行贿详结,上司亦不深求,以为镇静边民无所控诉;若不割蔓塞源,纵兵刑赋事事整饬,皆治标而非治本。其改流之法,计擒为上,兵剿次之。”六年,复铸三省总督印,令鄂尔泰制广西。於是自四年至九年,蛮悉改流,苗亦归化,间有叛逆,旋即平定。

——据赵尔巽《清史稿·列传二百九十九》整理

(1)根据材料并结合所学知识,归纳改土归流政策带来的积极影响。

(2)根据材料并结合所学知识,从国家治理的角度,谈谈你的认识。

材料一 西夏人对蒙古军队的顽强抵抗,仍使蒙古统治者记忆犹新……于是便采取措施,把西夏遗民迁出故土,或徙居内地与汉民族杂居耕种,从事手工业;或远发边地屯垦,或遣其充军。使之不能聚集一地,以达到分而治之的目的。与此同时,蒙古统治者又把大批汉人、蒙古人、回鹘人等迁入西夏故地。一方面是为了……另一方面则是为了冲淡西夏遣民的成分,造成各民族间居杂处的局面,相互牵制。

——孟楠《元代西夏遗民的迁徙及其他民族的融合》

材料二 经过康熙雍正乾隆嘉庆祖孙四代的开拓,中国疆域达到内在发展的极致。同时,中国按照自身发展的轨道滑行,国力达到了全盛。……在此条件下,清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许范围内。……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理上与法理上自我确认.

——于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

材料三 中华人民共和国边疆民族地区治理大事记

| 时间 | 事件 |

| 1954年 | 《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;国家在经济、文化建设中照顾各民族的需要. |

| 1965年 | 西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议召开,出席大会的代表301人,其中藏族226人,门巴族、珞巴族、回族等16人. |

| 1984年 | 《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,其中20条规定:上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或停止执行。 |

| 2000年 | 中国开始实施西部大开发,5个自治区、27个自治州、83个自治县被纳入西部大开发的范围。 |

| 2012年十八大以来 | 民族区域自治制度不断完善. |

| 2013年 | 西藏墨脱公路全线通车,西藏自治区墨脱县告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史,迎来了新的发展阶段。 |

(2)根据材料二,结合所学,概述清朝“运用外交手段划定了疆界”。结合所学,指出清代中期中国的东南疆界及这一疆界在近代的变化。

(3)根据材料三,概括新中国成立后中共治理边疆民族地区的主要特点。运用经济基础和上层建筑关系的唯物史观原理,论述新中国实行民族区域自治制度的原因及历史意义。

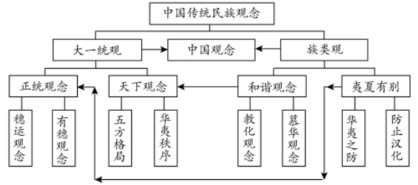

材料一: 家国情怀与统一多民族国家的演进

“中国观念”是历史发展中沉淀出来的传统中国各民族对多民族国家统一体认同的观念,是基于文化、历史、地理三者一体的整体国家观念。中国是一个多民族国家,境内各民族在形成与发展中相互冲突与融合,形成了中国传统的民族观念。大一统国家观念与中国传统民族观念共同作用,保持了传统中国在文化、地理、历史上的完整性,从而把中国各民族整合到大一统国家的认同之中,维护传统“中国观念”经千年而不衰。

——据陆勇《传统民族观念与清政府—— 以“中国观念”为视角》

材料二:

明朝形势图(1433年) 清朝形势图(1830年)

(1)根据材料一,概括“中国观念”的核心内涵,并结合所学知识分析中国古代多民族国家形成与发展的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,为“明清时期中国统一多民族国家逐步定型”的观点寻求依据。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 “大一统”既是一种思想观念,亦是一种国家形态结构,我国大一统的政治实体形成于秦汉时期,但从政治框架的理想构建到血缘历史文化认同,大一统的思想基础在先秦时期已经奠定,秦汉以后,实现大一统国家的治理方式是历代统治者追求的治理目标。

---据卜完群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》等整理

材料二 清代继承和发展了秦汉以来的“大一统”思想,以新的民族“大一统”观念为指导,较成功地解决了两千多年来困扰历代王朝的边疆“内患”问题,促进了国家的统一,空前“大一统”的多民族国家至清代最后完成,这是中国封建社会数千年发展的一个大结局。

----摘自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一和材料二,概括中国古代“大一统”多民族国家形成的过程。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举清代解决边疆“内患”的重要史实并简析能够解决边疆“内患”的原因。

材料一 从进入明朝开始中国的海洋防务就开始停滞不前,归结为一句话就是“寸板不许下海”是明朝建立伊始就制定的遏制中国人对外交往的海禁政策。洪武七年(1374),明政府下令撤销自唐朝以来就存在的,负责海外贸易的福建泉州、浙江明州、广东广州三市舶司,中国对外贸易遂告断绝。为了防止沿海人民入海通商,明朝法律规定了严酷的处罚办法:“若奸豪势要及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为向导劫掠良民者,正犯比照已行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。”

清朝历代君主与明中叶以后的历代统治者一样,都没有认识到世界形势的巨大变化,他们在继承传统儒家治国平天下思想的同时,依然用传统的治边思想和治边政策去对付从海上来的西方殖民主义者。顺治元年,清政府颁发“迁海令”,将北起山东南至广东的沿海居民内迁三十四华里,并且将所有沿海船只悉行烧毁,寸板不许下水。凡溪河装栅,货物不许越界,时刻了望,违者死无赦。

——摘编自叶赫那拉·煜麟《清朝的海防思想》

材料二 日本侵台的直接结果,就是引发清廷内部的海塞防大讨论。李鸿章在这场国防战略的大讨论中,尖锐地指出:形势巨变,古今不同,“今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,麋集京师及各省腹地。阳托和好之名,阴怀吞噬之计。一国生事,诸国构衅,实为数千年未有之变局。”故他同意加强海防,设立北、东、南三洋海军。这种把边防的重点从西北内陆边疆转移到东南海疆的举措,是封建国防观念向近代国防观念的一个重大转变,而海防与塞防之争从某种意义上来讲,正是这种转变的开端。

——摘编自孙占元《论清政府筹办海防》

材料三 台湾首抚刘铭传在保卫和开发台湾的过程中,一方面注重海防和海洋军事建设,先后兴办台湾军器局、军械所、火药局、水雷局等,以解决台地兵器修理和制造的难题,并于台、澎海口要隘之处修筑近代化炮台,配备新式的阿马士敦后膛炮及各种水雷;另一方面则“与敌争利”,从海洋经济的角度进一步认识和开发台湾岛。光绪十二年(1886),刘铭传在新加坡设立招商局的同时,先后定购和集资购买了8艘轮船,开办轮船公司,航行于台湾、澎湖、上海、香港之间,有时亦航往吕宋、西贡、新加坡等地。为与列强争夺海洋利权,刘铭传不仅苦心经营台湾航运,而且积极建造台湾铁路,创设台湾邮政局,架设台湾南北陆路电线,敷设从台湾至大陆的海底电缆。从开辟海上运输、海上邮政,到建设台湾铁路、铺设海底电缆。

——何瑜《从台湾问题看清代海权意识的觉醒》

(1)根据材料一概括明清时期的对外政策,分析实行这一政策的原因。

(2)材料二中李鸿章所说“数千年未有之变局”是指什么?结合所学知识分析这场讨论的背景和意义。

(3)综合上述材料分析清朝的海权思想发生了怎样的变化?

材料清朝前期,西南各地土司实力增长,因而拥有了辖地内至高无上地位和权力,随之增强的扩张欲望甚至能导致掠夺他处民众“千有余口”的案件。当时部分土司对土民“取其马牛,夺其子女,生杀任情”,经济上则“因而科敛,用一派十”。如缅宁地区的土司每年以定额征收土民白银1348两3钱,除48两上缴清政府外,“余俱土司收用”,此外“遇有公私事件,又行加派。每年派银一二千两不等”。西南地区时有土民向清政府官员请愿的事件,也时有土民愤而杀死土司的案件。这些都使朝廷认定“必归事权,始可一劳永逸”。在改土归流的进程中,多有土民“欢欣鼓舞,情愿编户纳粮”的情形。完成改土归流的地区,清政府往往按旧定额征收赋税,并在设置府县、清查户口、鼓励垦荒的同时,建立以官学、书院、义学为主的地方教育系统。

——摘编自李良品等《中华民族共同体建设视域下改土归流的历程、原因及作用》

(1)据材料,分析清朝前期西南地区大规模改土归流的原因。

(2)据材料并结合所学知识,说明清朝改土归流的积极影响。

①明清时期君主专制制度空前强化 ②中国的生产力和科技水平世界领先

③中华民族以融合成密不可分的整体④西方国家对外殖民扩张

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.②④ |

材料一

材料二民族主义是一个历史范畴,在其不同的发展阶段有其不同的表现形式,但又有贯通其中的历史文化脉系和文化认同。近代中国民族主义是在空前的变局之下,因受外力刺激而迅速发展起来的。这一时期民族主义运动的主要精神武器是立足于民族国家的“主权”认同。民族主义运动的中心议题是“利权意识”,而所谓“利权”最终表达的是国家或民族利权。如收回路矿权利运动显然并不仅仅着眼于经济利益的考量,而是立足于民族国家主权危亡的深层思虑。当时,动员民众起来奋争的立足点是“亡人国之法,计无巧妙于铁路者”的民族危亡意识。梁启超首次提出了“中华民族”的概念,他在发表的《论民族竞争之大势》一文中,更加明确地指出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已”。

——摘编自王先明《传统民族主义与近代民族主义的历史界标》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析图中朝代的边疆治理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代民族主义思潮的主要内涵,并分析中国近代民族主义产生发展的原因。

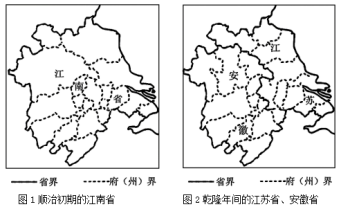

材料一 清朝前期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理。顺治帝后期,江南省被拆分为江苏、安徽两省,如下图(图1、图2)。

清初仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布致使司,即废除了南京为留都的地位。康熙年间,改布政使司为省,因认为全国区划为十五省,其制过大,先后分湖广省为湖南、湖北两省,分江南省为江苏、安徽两省,分陕西省为陕西、甘肃两省,汉地被拆为十八省。在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度,由中央设辖区,委派重臣。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

材料二 研究行政区划至少与3三个学科有基本关系,一是历史学,二是地理学,三是政治学。行政区划不但是一种现实存在,而且是一种历史现象。行政区划本身是历史的产物,而且在历史过程中不断发生变化,没有哪一个政区不是前代的沿袭或变革。

行政区划又是一种地理区域,是一种人为的空间概念,它的存在与变迁都与其他地理因素有密切的关系。行政区划既是划定于地球表面之上的,当然要与自然地理环境相关;而行政区划之中又必须有一定数量的人口,实际上包含了人文地理环境。

行政区划又是中央与地方之间发生行政关系的产物,行政区划的变迁往往是政治过程造成的,也就是说,政治的需要往往是行政区划变迁的主要原因。

——摘自周振鹤《中国行政区划通史》

结合清代政区改革的史实分析说明材料二的观点。

材料 由于受地理、民族等诸种因素的限制,中央王朝的势力一度难以深入广西地区特别是广西西部地区。封建王朝通过权衡利弊之后,因时制宜地实行“土司制度”,但随着社会历史的不断向前发展,土司制度腐朽没落的弊端日益显露,各土司“僻在边隅,肆为不法,扰害地方,剽掠行旅,且彼此仇杀,争夺不休”。清朝康熙、雍正时期,开始在广西实施大规模的改土归流。这其中,除与康熙、雍正两位皇帝的雄才大略和封建国家综合实力的增强等外因颇有关联外,广西壮族土官的残酷统治极大地激化了土官与土民之间的矛盾,这种“内部的矛盾性”也为中央在广西本土实施大规模的改土归流提供了“契机”。雍正皇帝曾说:“朕闻各处土司鲜知法纪,所属土民,每年科派,较之有司征收正供,不啻倍蓰,甚至取其牛马,夺其子女,生杀任情。”在这种情况下,清朝封建统治者与时俱进,权时以行,果断地实施大规模的改土归流政策,最终实现对土属地区的直接统治,维系中华民族“多元一体”的政治格局,极大地巩固了多民族国家的政治版图。

——摘编自蓝武、廖玉连《清代在广西尖施大规模改土归流的本土因素及其影响棵析》

(1)根据材料并结合所学知识.简析清朝初年在广西实施大规模改土归流的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明清朝初年在广西实施大规模改土归流的意义。