材料一 中国是茶的发源地,相传上古时代的神农氏首先发现茶叶的饮用价值。把茶作为一种文化现象而不仅仅作为一种生活需要,是从唐朝陆羽开始的。他的《茶经》影响至今,根据《茶经》的记载,茶起源于巴蜀之地,之后茶叶朝东南西北各方向传播。朝东,日本、高丽有不少僧人和使者来到大唐学习,并携带茶种回国种植;往西,作为商品沿着丝绸之路传到中亚和西亚;往南,到越南、缅甸、印度,大约始于9世纪开始饮用茶;至于北,则是五代和北宋时越过河套地区传到北方游牧民族区域。古代的中央政府利用茶来掌控和协调与少数民族的关系,因而就出现了“茶马互市”。古代的中国茶传播,由于航海技术还不甚发达,除秦汉时通过海上丝绸之路传播到邻国韩国、日本之外,主要还是陆地传播。来自中国的茶与世界各地的民俗民风融合,形成了多姿多彩的世界茶文化和饮茶习俗。

——摘编自余锋《从茶与咖啡的普及历程看中西方文化及传播差异》

材料二 历代商人,都明白一个基本的经营之道:要做一名成功的商人,就必须掌握整条产业链,而不仅是制造这一个环节。作为最早经营茶叶外贸生意的常家,直接把眼光投向了中国的产茶之地,他们最早开辟了南起福建武夷山等产茶之地,经江西景德镇、南昌、九江,湖北汉口、襄阳,河南南阳、洛阳,山西平遥、大同至张家口,再运往恰克图的绵延数千千米的“茶叶之路”。他们从南方贩茶叶,把制造、包装、加工、运输、批发、零售这整条产业链完全掌控在自己的手中,正是这条高效整合的产业链,造就了以晋商为代表的一代茶商的辉煌的成就。

——摘编自《晋商史料全览》等

材料三 1757年至1842年间,清政府规定西方航海国家只能在广州开展贸易活动,史称“一口通商”时期。广州成为18世纪重要的世界贸易中心之一,也是中国与世界接触的重要口岸。许多西方人通过广州了解这个神秘的东方国度——中国。于是在清代广州口岸,外销画应运而生。清代外销画题材丰富多样,从风景名胜、生活习俗,到家具陈设乃至各行各业的生产情况无不涉及。这些画作当年主要为了满足西方人了解中国的需要,内容大多围绕着广州贸易为中心而延伸到社会各个方面。如今,我们可以在这些画作中看到一个色彩明亮、商业繁荣、市井气息浓厚并且与西方交流紧密的广州。时至今日,外销画留存了18、19世纪中国社会的丰富图像,因此被研究者定义为“历史绘画”,具有一般艺术绘画无法比拟的历史研究价值。

——摘编自《18、19世纪广州十三行外销画的现代意义探讨》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶业发展的特点。

(2)根据材料二及所学知识,概括明朝后期农业发展的主要表现,并指出明朝后期以来以茶叶贸易为代表的海外贸易的发展给中国社会带来的重要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,解读清代广州外销画畅销的原因。

材料一 海昏侯墓考古出土文物简表(部分)

种类 | 文物 |

竹简和木牍 | 5200多枚竹简,涉及的内容主要是儒家经典,如《论语》《礼记》《诗经》等。 |

整套乐器 | 包括两架编钟、一架编磬、琴、瑟、排箫、笠和三十六尊伎乐木俑。 |

五铢钱 | 约200万枚五铢钱,用木质封泥匣封绒,封泥钤印“昌邑”二字,匣上墨书“海昏侯家钱五仟”等文字。 |

异域风格文物 | 骆驼形象的编钟笋篱(jù),独角羊形象的银质当卢,缠丝玛瑙,水晶及琉璃等。 |

——摘编自杨军《地下奢华:西汉海昏侯墓的考古发掘》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“海昏侯墓考古出土文物”的史料类型并分析其史料价值。

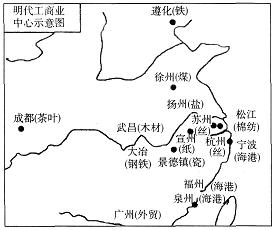

(2)根据材料二,提取一项有关明代社会经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

| A.注重人物性格的多变 | B.客观评判了历史人物 |

| C.渗透人们的价值取向 | D.艺术加工无史料价值 |

| A.经济重心的南移已经完成 | B.高产农作物品种引进推广 |

| C.注重生态环境的合理开发 | D.政府重农抑商政策的影响 |

材料一

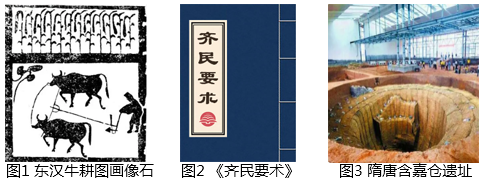

(1)分别指出上述史料的类型,并运用这些史料说明中国古人是如何重视粮食安全问题的。

材料二 在中国古代农业史上,发生过两次具有划时代意义的粮食生产革命,它不仅改变了中国几千年以来的粮食格局,还对我国的历史发展进程产生了重大影响,这种影响延续至今。第一次粮食革命发生在宋代,标志性事件是来自于越南的“占城稻’被引入中国,首先在我国东南沿海等地开始种植,然后逐步推广到全国各地的水稻种植区;第二次发生在明末清初,在“大航海时代”的背景下,美洲等地的一些特有物种传播到中国,其中粮食作物以玉米、马铃薯、番薯为主,它们能在较恶劣的条件下生长,不占用平原耕地又被称为“高产旱地作物”,改变了我国此前以稻、麦、粟等为主的粮食结构,极大地丰富了我们的粮食系统。

——摘编自刘宇杰《告别饥荒---饥荒成因与应对的历史考察》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明末清初“粮食革命”对中国历史发展进程的主要影响。

材料三 农业是中国的社会基础,凡适合农业发展的地方就有家族的迁入,就有人口繁衍,就有文明的滋生和发展。中国农业文明形成了两个显著特点:一是庞大的人口,二是以家族为核心的体系....保留有聚居的家族和多家族聚居的村镇,本身就是文明承载和发展的体系,这是中国文明延续的社会基础。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要指出影响我国农业发展的因素。

| ▲17世纪初苏州丝织业中的自由雇佣劳动力 ▲利玛窦与徐光启合作翻译《几何原本》 ▲黄宗羲提倡“工商皆本” ▲清代“四大名镇”:汉口镇、朱仙镇、佛山镇、景德镇 |

| A.盛世局面下危机四伏 | B.对外政策趋向保守 |

| C.近代化因素萌发趋向 | D.抨击君主专制制度 |

材料一

| 时间 | 作者及作品名称 | 作品内容 |

| 1406年 | 朱橚《救荒本草》 | 是一部植物图谱,描述了植物的形态,展示了明朝当时植物分类的概况。 |

| 1547年 | 马一龙《农说》 | 以水稻为对象,论述种子、插秧、除草、灌溉、开花、结实各个环节的技术要求,并用阴阳学说进行阐述。 |

| 1590年 | 李时珍《本草纲目》 | 一共16部52卷,有190多万字,收载药物1892种,其中植物药计有1094种。 |

| 1617年 | 赵崡《植品》 | 全书以花木为主,共载七十余种,附记果品,蔬品等类。以关中所产及本人所种为重点。 |

| 1628年 | 徐光启《农政全书》 | 记有栽培植物159种,皆国人千百年来衣食住行取资之源。书中所记植物之形态、特征、价值及栽培方法,大多信而有征。 |

材料二 18世纪,作为揭示植物生长规律以及判断其是否对人类具有价值的科学植物学,成为欧洲大国重视的焦点。政治经济学家们认为:精确的自然知识是国家财富积累的关键所在,植物学的重要性集中体现在,植物学家在全球范围内对特定高价值植物的精确鉴定和实验栽培,具体表现在:第一、植物学家在新的领地发现并编目珍贵的植物,使政府能够为国内市场提供廉价的食品、药品和奢侈品;第二、植物学家把经济植物运送到世界各地的殖民地,使之适应当地土壤,以打破国外垄断,增加国库收入。

——张鹏《杰斐逊的植物引种实验及其对美国农业的影响》

(1)根据材料一并结合所学内容,概括明代植物学发展的突出特征及意义。(2)根据材料二并结合所学内容,简述18世纪欧洲植物学研究状况并分析其原因。

材料一 中国古代部分时期人口数量

| 时期 | 年份 | 口数 | 出处 |

| 东汉 | 157年(桓帝永寿三年) | 约5600万 | 《晋书·地理志》 |

| 西晋 | 280年(武帝太康元年) | 约1600万 | 《晋书·地理志》 |

| 隋 | 581年(文帝开皇元年) | 约2900万 | 《隋书·李德林传》等 |

| 唐 | 755年(玄宗天宝十四年) | 约5300万 | 《通典·食货》 |

材料二 《后汉书·仲长统列传》记载:(东汉后期)“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计”。(注:奴婢、徒附为依附人口,不为国家所掌握)

材料三 清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题。

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》

(1)根据材料一、二并结合所学内容,指出东汉至西晋人口数量变化较大的原因,并分析表格中的人口数据在历史研究中的价值。(2)根据材料三并结合所学内容,说明清朝人口数量增长的原因及产生的社会问题。

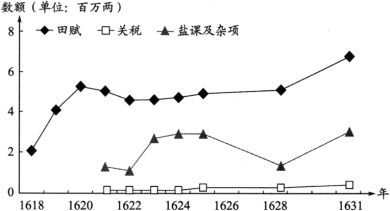

材料一:明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

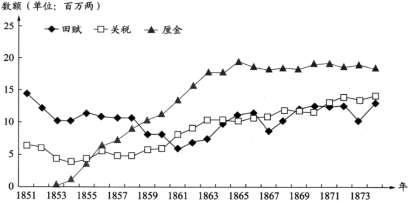

材料二:清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。

清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

(3)请结合材料和所学,简述历史图表的研究价值。

材料薄伽丘的《十日谈》描写的是14世纪中期佛罗伦萨城的10名青年人,在瘟疫隔离期间为了排遣恐惧而讲述了100个故事。许多故事都抨击天主教会和宗教神学,着力揭露他们的虚伪和奸诈。在这些故事中,僧侣们道貌岸然,骨子里却是十足的伪君子,其根源出自教规的虚伪和反人性。《十日谈》反对中世纪的禁欲主义,歌颂爱情,认为爱情是崇高的、合乎人性的,人有权享受爱情和现世的幸福。薄伽丘对教会的批判,表达了城市平民阶层对神权的不满。“三言二拍”是明代优秀的短篇小说集。与前代文学作品相比,“三言”中的商人,多数已不是为富不仁之辈,而是一些善良、纯朴、有道德的正面形象。“二拍”中的一些作品则注重描写商人的逐利,更直接地接触到了商业活动的本质。“三言二拍”中将商人小贩、工匠等作为小说的主角,成为当时的一种新现象。

——根据郑克鲁《外国文学史》和袁行霈《中国文学史》整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出《十日谈》所反映的思想核心,并分析《十日谈》和“三言二拍”两部文学作品社会背景的共性。

(2)综合以上材料并结合所学知识,你如何认识文学作品的史学研究价值?