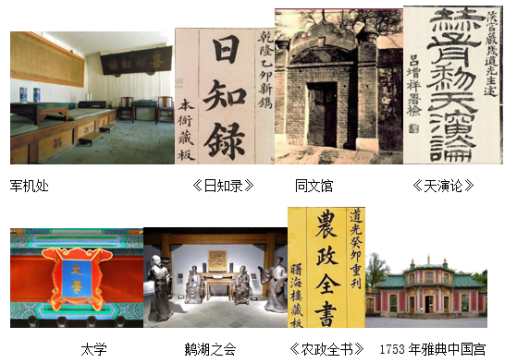

从上述图片中选取三幅相互关联的图片并提炼出一个具体的论题,结合所学知识进行阐释。(要求:明确写出图片名称,观点明确,史论结合,逻辑清晰)

| A.继承并发展了传统儒家学说 | B.根源于加强中央集权的政治需要 |

| C.意在维护小农经济主体地位 | D.体现发展资本主义工商业的要求 |

材料一 勤俭观念在我国古代产生很早。从殷周时代开始,人们即认识到勤俭不仅关系到个人和家庭的安危,而且关系到国运的兴衰。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议:“慎乃俭德,惟怀永图。”春秋战国时期,以孔子为代表的儒家学派不仅把俭与温、良、恭、让一同列为做人的基本道德准则,更将其作为一种生活方式,践行于日常生活之中。西汉立国之初,社会经济凋敝,物资极端缺乏,统治者致力于医治战争创伤,以“寡欲”“无为”的黄老思想治国,提倡俭朴的道德风尚。

——摘编自杨明辉《我国古代勤俭思想的发展》

材料二 早于西方,明末清初的中国也有一场思想“启蒙”,这场启蒙的领军人物是黄宗羲。在黄宗羲的论述中,可以看到与西方启蒙殊途同归的有关“公意”与“议政”“权利”与“权力”的阐释。由于种种原因,启蒙思想在中国止于“思想”未能形成“运动”,普及到社会,但从黄宗羲的论证中,从梁启超的评价中可以体味到其发源于中国本土,具有中国特色的权利意识、权力制约、地方自治、民主议政等一些具有近代宪政气息的思想因素。

——摘编自马小红《近代中国宪政的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明末清初中国思想启蒙的特点。

| A.表明理学难以实现理论与实践的结合 | B.旨在强调个人道德修养的重要性 |

| C.意味着重建儒家信仰的理论任务完成 | D.有利于推动中国古代科技的发展 |

| A.在学术研究中仍缺少实证精神 |

| B.延续了传统文人对外部世界的认知 |

| C.对东西方文明交流的茫然无知 |

| D.试图修正旧的华夷之辨的观念误区 |

| A.体现了资本主义萌芽时代的要求 | B.推动了清代前期经济的转型 |

| C.打破了重农抑商的传统经济政策 | D.隐含对君主专制制度的批判 |

| A.推动了理学价值追求的转变 | B.导致了理学思维方法的变革 |

| C.改变了传统儒学的价值追求 | D.实现了理学求理路径的转型 |

材料 明清书院合计7798所,为了应对书院蓬勃发展和其教学日益扩大的需要,明清中央政府、书院以及士大夫学者一族都编制了一些教材。由于卷帙浩繁,具体教材数量尚无法准确统计。就书院教材所涉范围来看,主要包括传统的四书五经,不断发展完善的《十三经》《古文词类纂》《古文观止》以及历代法律诰令,后来增加了农学、水利、历学、象数、地理等内容。由于书院的教学宗旨、学术水平、办学条件等方面的差异,每个书院所使用的教材也各具特色。

明朝统治者推行“治国以教化为先,教化以学校为本”的文教政策。清初,诏令奉行“兴文教、崇经术,以开太平”的文教政策。明清时期,虽然科举制度加强了官方对学术的把持,但并没有抑制住思想与学术的发展,书院学术研究的特质不仅没有泯灭,甚至在明末清初成为一种风尚。此时,私人著述丰富极大地推动了刻书风气的兴起,士大夫开始热衷于私家刻书,私家刻书以江浙两省为最盛,成书卷帙浩繁。这一时期,印刷术发明以后的一切技术手段都得到了充分有效的利用,特别是木活字印刷技术得到政府的大力支持,获得了空前的发展。

——摘编自张传燧、钟伟春《明清书院教材的类型、建设逻辑及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明清书院教材建设的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,总结明清书院教材建设获得发展的原因。

材料一 战国中期,“国家无序”和“天下不平”的局面使自觉承担“平天下”的孟子内心十分沉重。他不仅为继承和发扬儒家道统、学说而忧,以身作则,不断与各学派之人争辩,以正人心,而且先后游历不同的诸侯国,面对杀气腾腾正在靠武力的方式争王称霸的诸侯们,坚定地宣扬自己“王道”的治国理论,希望国家能够长治久安。法家商鞅的变法改革思想在秦国取得功效,而孟子的“王道”却难以被统治者重视,这深深地激发了孟子“尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧”的感慨。面对生活在灾难重重中的民众,孟子对他们的生存和命运总是怀着那份“不忍人之心”。他立足社会现状分析出现这种贫富差距的原因,得出经济不平等是战争频发的根本原因的结论。

——摘编自李月梅《孟子忧患意识研究》

材料二 顾炎武的诗文、著作、学术思想等方方面面无不渗透和体现着他的忧患意识。政治方面,他强烈批判“私天下”的君主专制,提出“以天下之权,寄天下之人”,主张限制君权,分权众治,提出君主应放权给地方政府,加强地方自治,改革地方弊政,严把官吏的任免,大力发展国家经济,从而更好地解决老百姓的生活和生存问题。社会及民生方面,顾炎武面对“民生愈贫,国计亦愈窘”的严重局面和人心不古、世风日下的社会现实,他主张“藏富于民”,提倡满足人民日常最基本的需要,逐步改变百姓穷困的生活。思想方面,顾炎武抨击了空谈心性的宋明理学,他认为应该务当世之务,主张文人应拥有羞耻之心,遵守起码的学术道德,学以致用,反对空谈。顾炎武的“天下”观念没有局限于传统忧患意识中一姓之兴替,而是指出亡国是亡国,亡天下是亡天下,将天下兴亡,置于整个天下的安危得失中。梁启超对顾炎武推崇备至,反复宣传顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的思想,激励了无数仁人志士。

——摘编自李敏《顾炎武忧患意识研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孟子忧患意识的具体内容,并分析其成因。

(2)根据材料二,概括顾炎武忧患意识的特点,并结合所学知识说明其影响。

材料一 宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。

——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料二 属于同一思潮下的各个学派和人物,其有共同的思想倾向性。但一种奔放前进的社会思潮决不仅仅是刻板单调,千篇一律的重复和事仿,而是在共同的倾向性中显示丰富多彩的内容和千变万化的风格,彼此影响,互相推动,形成具有时代特色和相当群众基础的社会思潮。

——苗杨《浅议明清之际的进步思潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?

(2)根据材料二和所学知识,概括“具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”的主要内容。